Z世代の心を掴み”バズり”を生むポップアップ店設計のポイントとEC連動のコツ【現状分析+事例で解説】

Z世代向けの「ポップアップストア」は、「映え」を生む体験の場に変化しています。SNS映えする空間やインフルエンサーの活用、参加型コンテンツによって共感を呼び、顧客は自己表現を楽しむZ世代の今、ポップアップストアを上手に展開するためのポイントを解説します。

2025年8月20日 8:00

Z世代にとって「ポップアップストア」は単なる買い物体験の場ではなく、SNSを通じた“自己肯定感の演出”の場になりつつあります。特にコスメ・ビューティー領域では、没入感のある体験空間やインフルエンサーの起用によってブランドへの共感が生まれ、共感=“可愛いのシェア”を通じ、自分自身の価値を高める自己プロデュースにつながっています。Z世代の心理を軸に、ポップアップストアがどのようにブランドとの継続的な接点を生んでいるのかを最新事例と合わせて解説します。

記事のポイント

- Z世代にとってポップアップは、「商品を買う場」から「自分らしさを表現・共有する体験の場」へと進化

- SNS映えする空間や参加型コンテンツが“共感”を生み、Z世代は体験の共創者としてポップアップに関与

- ポップアップで生まれた熱量は、SNS投稿やEC展開、コミュニティ化を通じてブランドと顧客との関係を深めている

「映える」体験が自己肯定感につながるZ世代の今

1990年代後半〜2010年代初頭生まれのZ世代(一般的に1997〜2012年頃までの生まれ)は、生まれた時からインターネットやスマートフォン、SNSが身近にある「デジタルネイティブ」世代。他者からの共感や評価(“いいね”など)をリアルタイムに感じながら成長してきており、自分の体験をSNS上で共有することに大きな価値を見出します。

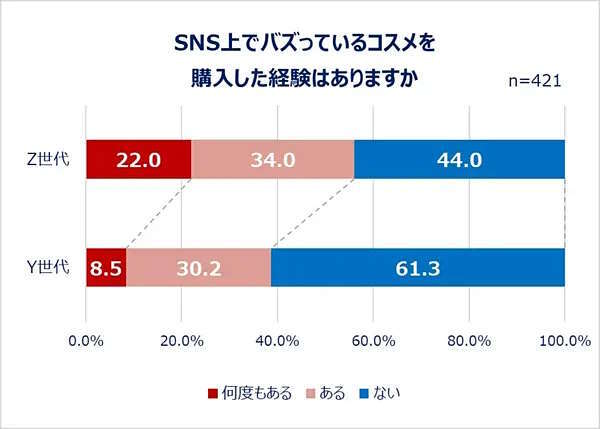

特にZ世代の女性は、コスメ選びにおいて商品の機能面以上に「見た目の可愛さ」やSNSで話題になっていることを重視する傾向があります。実際、eBayJapanが2025年に実施した調査でも、Z世代女性の半数以上が「SNSでバズっているコスメを購入した経験がある」と回答。可愛いパッケージのコスメや“映える”アイテムは、それ自体が彼女たちの自己表現ツールであり、SNSで共有することで得られる他者からの反応が自己肯定感を高める一助となっています。

こうした背景もあり、リアルな場であるポップアップストアはZ世代にとって、単に商品を買いに行く場所ではなく、「自分が好きな世界観に浸り、その空間にいる自分自身も含めて写真や動画でシェアすることで承認欲求を健全に満たす場」として機能し始めているのです。

たとえば、メイクがうまくいった瞬間や推し活(お気に入りのアイドルやキャラクターを応援する活動)を楽しんでいる様子をSNSに投稿し、その反応から満足感を得る――そんな行動パターンがInstagramやTikTok上で多く観測できます。

ポップアップストアはまさにその“映える瞬間”を演出する舞台となり、「可愛いものを買うため」以上に「可愛い自分を演出し記録するため」に足を運ぶ場所へと変化しているのです。

共感を生むポップアップの仕掛けを設計するポイント→空間デザイン・インフルエンサー・参加型コンテンツ

Z世代の心を掴むポップアップストアを設計するには、単に商品を並べるのではなく共感を生む仕掛けが重要です。具体的には、「空間デザイン」「キーパーソン(インフルエンサー)の起用」「来場者参加型コンテンツ」の3点が現在のビューティー系ポップアップの鍵と言えます。

1. SNS映えする空間デザイン(エリア設計)

コスメのポップアップでは写真映えする華やかな演出が当たり前になっています。ブランドカラーを基調にした内装や大型オブジェ、カラフルなフォトスポットなど、来場者が思わず写真を撮りたくなるフォトジェニックな空間づくりが徹底されています。

実際に、多くのブランドが「商品を買う場所」ではなく「訪れるだけで特別な体験ができる場所」としてポップアップを位置づけ、世界観を体現したインスタレーションに力を入れています。

期間限定の特別感も相まって、「今しか体験できない」場としてSNS上でも話題になりやすく、若い女性たちにとって友人とのお出かけや投稿ネタになることで自然と認知が広がる効果があります。

また、空間デザインの統一感はリアルとオンライン双方での体験をシームレスにつなぐ役割も果たします。香り・音・照明からSNS投稿用のビジュアルテンプレートに至るまでトーン&マナーをそろえることで、その場にいないファンもSNS越しに「まるで自分もそこにいるか」のような没入感を味わえます。このような世界観を貫いた演出が来場者の共感を呼び、「このブランドやコミュニティの一員である」という満足感を高めているのです。

2. インフルエンサーやキーパーソンの起用

Z世代は「誰が支持しているか」「どんな文脈があるか」を重視するため、ポップアップでもブランドの“顔”となるインフルエンサーやアーティストの存在感が重要です。

単なる広告塔としてではなく、世界観を象徴する「推し(キーパーソン)」として企画段階から関与してもらうことで、ファンとの共感温度が一気に高まります。実際に多くのビューティーブランドが、人気ヘアメイクアップアーティストやモデルをイベントに招いたり、期間限定のライブ配信などで話題喚起を図っています。

Z世代はストレートな自慢投稿を嫌う傾向がある一方で、特別なイベントに参加した事実やそこでした行動をさりげなく共有することで自己アピールする巧みさがあります。インフルエンサーとの接点はその格好のネタとなり、SNS上での話題拡散と承認欲求充足の双方に寄与するのです。

3. 来場者が参加・体験できるコンテンツ

ポップアップを“商品を売る場”から“体験を共創する場”へと昇華させている大きな要因が、来場者参加型のコンテンツです。

Z世代はイベントに対しても消費者以上に「一緒に場を作りたい」という欲求を持っていま

す。そのため、ただ来て眺めて買うだけで終わらない設計が鍵を握ります。ビューティー・コスメ領域においては、プロのメイクアップアーティストによるタッチアップ(メイクサービス)は定番で、その場で自分に似合うメイクを提案してもらい、仕上がりを写真に撮ってSNSでシェアする来場者も少なくありません。

また、肌タイプ診断、購入したコスメに名前やイニシャルを刻印できるサービスなど、パーソナライズされた特別な体験も人気です。こうした体験は「自分のためだけの特別な時間」を演出し、顧客に強い満足感を与えます。

オープン5周年を迎えた「@cosme TOKYO」も2025年3月に「もっとBEAUTYとの出会いを」をテーマにリニューアルオープン。「ミニコスメコーナー」「テスターバー」、新設のフレグランス体験ゾーンの好みの香り診断コーナーなど、参加・体験型の設計を強く反映した店舗づくりとなっています。

ビューティー・コスメのポップアップ事例3選

ケース1:韓国コスメ「2aN」──“ここでしか買えない”が自己肯定感を刺激する(2025年7月)

2025年7月、韓国発のコスメブランド「2aN(トゥーエーエヌ)」が日本初のポップアップを表参道ヒルズで開催しました。

イベントでは、日本限定色のティントやアイシャドウを先行販売。ブランドの世界観を体現した洗練されたブース設計に加え、来場者限定ノベルティなども話題を呼びました。

SNSでは「#2aNPOPUP」の投稿が多数アップされ、会場に行けなかった人々の関心も高まりました。イベント後、ECサイトではポップアップで完売した商品が再販されるなど、リアルとオンラインを連動させた動線設計が成功しています。

ケース2:rom&nd(ロムアンド)atアンノン原宿(2025年5月~7月)

2025年5月20日から7月31日まで、原宿・アンノン原宿に「rom&ndPINKOFFICE」が期間限定オープン

韓国で好評だった「コスメオタクのための遊び場」を再現したフラッグシップストアで、スウォッチ体験や限定グッズ、特典などを通じて、ユーザー自身が“遊んで学ぶ”、“試して楽しむ”体験ができる空間です。世界観を体現したピンクを基調にした内装や200種類以上の商品スウォッチエリアも用意され、まさに“自分だけの可愛い”を見つけられる仕掛けが満載。購入金額に応じた豪華特典(ミニグッズ・ガチャキーリングなど)も人気を博しました

このポップアップイベントでは、ただ試す・買うだけではなく、自分の“好き”をあらためて感じ、他者と共有できる“遊び場”としての機能が中心になっています。Z世代女性にとって、こうした体験はまさに自己肯定感の演出そのものです。

SNS投稿で「#romandPINKOFFICE」などが拡散され、まるで“推しの部室に遊びに行った”かのような共感が生まれました。

さらに、オンラインとのシームレスな導線も秀逸で、来場者はWebでの再販情報や次回のイベント招待を受け取り、SNS投稿を通じたUGC生成とEC購買が自然につながる仕組みが構築されています。

リアルでの体験がオンライン購買を後押しし、同時に拡張された自己表現空間として機能している好例です。

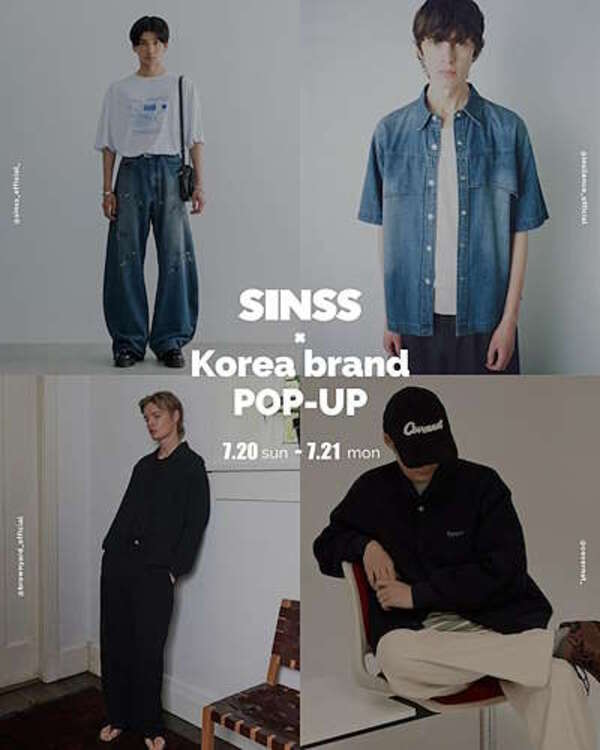

ケース3:nugu「SINSS×韓国ブランド」──Z世代男性層への拡張(2025年7月)

韓国のファッションECプラットフォーム「nugu」は、2025年夏にメンズ向けのポップアップを東京・原宿で開催。

日本ブランド「SINSS」と韓国の人気ブランド(BROWNYARD、INSILENCEなど)が一堂に会する形で企画されました。nuguはもともとZ世代女性から支持を集めてきましたが、今回の取り組みでは男性層の開拓と、オンラインとオフラインの接点強化を目的とした戦略的展開が見られました。

会場では、nuguアプリへの登録導線や来場者限定のクーポン配布を通じて、リアルな接触体験からオンライン購買へのスムーズな移行が促されていました。

一連の設計は、ポップアップを一過性のイベントに終わらせず、継続的な顧客接点と売上への転換を生み出す“OMO型リテール戦略”の実践例として注目に値します。

ポップアップ体験をEC誘導するための3つのポイント

共感や高揚感を生むポップアップストアの体験も、ただの一時的な盛り上がりで終わらせず、オンラインへ波及・拡張させることが現代マーケティングの重要課題となっています。

幸い、デジタルネイティブ世代の行動様式とポップアップストアの親和性は高く、リアルとデジタルの好循環(フィードバックループ)を生み出すことが可能です。

1. SNSの連携

SNS活用の観点においては、ポップアップ開催時に公式ハッシュタグを設定し、来場者が撮影した写真や動画をSNSで投稿・拡散してもらうキャンペーンを準備。フォトブースで撮影した写真に「#○○ポップアップ」と付けて投稿すれば記念品がもらえる、抽選でプレゼントが当たる、といったインセンティブは多くのポップアップイベントで採用されています。

実際、ポップアップは元々、期間限定ゆえに話題性が高く、ユーザーの関心を引きやすい特性があります。その場で体験した興奮をリアルタイムにシェアした投稿は信頼性も高く、フォロワーの購買欲を刺激する強力なUGCとなります。

企業側も公式アカウントでユーザー投稿をリポストしたり、イベントの様子を積極的に配信することでSNS上の熱量を維持します。UGCを通じた波及効果は、広告にはない自然な形でブランド認知度を向上させてくれます。

2. ECへの導線設計

ECに接続するアプローチとして、ポップアップ限定商品や先行発売アイテムを用意し、それらを会場と公式EC双方で展開することで、来場できないファンやイベント後に興味を持ったユーザーにも購買機会を広げられます。

限定品や特典はSNS上でも「今ここでしか手に入らない!」という興奮とともに拡散され、来られなかったユーザーからも「欲しい」の声が上がります。

イベント終了後に公式オンラインストアやECモールで限定色の追加販売や再販を行えば、新規顧客をスムーズにオンライン購入へ導けます。事前にオンライン上での再入荷通知や販売ページを用意しておき、ポップアップ来場者には次回使える割引クーポンやフォロー誘導を行うなど、オフライン熱をオンライン購買につなげる仕掛けを用意しておくことが成功のポイントです。

3. コミュニティ形成

ポップアップ来場者限定のLINEオープンチャットやインスタライブに招待し、イベントの裏話やアフターケア情報を共有することで、ブランドと顧客の継続的な接点を作ります。

たとえば、来場者にQRコード付きカードを配布して公式LINEに登録してもらい、そこから限定コミュニティに誘導する施策は、イベント後もファン同士・ファンとブランドの交流が続く場となり、次回施策へのロイヤルティ向上につながります。

また、イベントで撮影した写真の投稿を募り、優秀作品をブランド公式サイトや店舗で展示するなど、ポップアップ発UGCを二次活用して盛り上げるケースもあります。ユーザーの声・創作物をフィードバックループに組み込むことで、ポップアップ体験が「その場限りで終わらない物語」となり、ブランドとの長期的なエンゲージメント資産となっていくのです

まとめ:Z世代の「可愛い自分」を応援する場として

コスメ・ビューティー系のポップアップストアは、商品の販売を超えてブランドの世界観を体験し共有できる場へと進化を続けています。

ポップアップストアも単に物を売る空間ではなく、「そのブランドやコミュニティの一員になれる自己表現の舞台」として設計していく必要性が高まっています。

共感と自己表現を軸に進化するポップアップの現在地は、まさに「“可愛い”をシェアし合うことで“可愛い自分”になれる場所」です。

各ブランドが工夫を凝らした体験空間を提供し続けることで、Z世代のファンとの絆はより強固になり、ひいてはそれがECを含むビジネス全体の活性化にもつながっていくでしょう。

- この記事のキーワード