「転売ヤー」による買い占めと転売行為が、オンラインでもオフラインでもさまざまな問題を引き起こしている。一般の消費者にとっては本当に欲しい商品を定価で購入する機会を奪われるという意味で迷惑な存在であり、販売事業者にとっては、本当に買ってもらいたい相手に届けられないという状況は見過ごせない。顧客との信頼関係やブランドイメージを損ないかねないからだ。

しかし、転売ヤーの実態についてはあまり知られていない。「Shopify Premier Partner」フラッグシップの代表取締役である神馬光滋氏がその実態と手口、EC事業者が採用すべき対策を解説した。

転売ヤーの正体とその手口

日本の転売市場の規模は年々拡大しており、フラッグシップの試算では2018年の1.6兆円から2023年には2.5兆円に達している。転売の対象となる商品はスニーカーを代表とするアパレルの限定コラボ商品、コンサートチケット、ゲーム機器などがあげられる。これらの商品はオークションやフリマサイトなどで正規価格の数倍から数十倍で取引される。

転売ヤーは強力なBOTを使用するため、サイトが落ちないようにサーバーを強化しなければならない。代引きを悪用した受取拒否も増える。そしてなにより、商品を本当に欲しいと思っている顧客が、「買いたいのに買えない」という経験を何度もすることで、ブランドから離れていってしまう。これは将来的な売上機会損失に直結する。(神馬氏)

フラッグシップ 代表取締役 神馬光滋氏

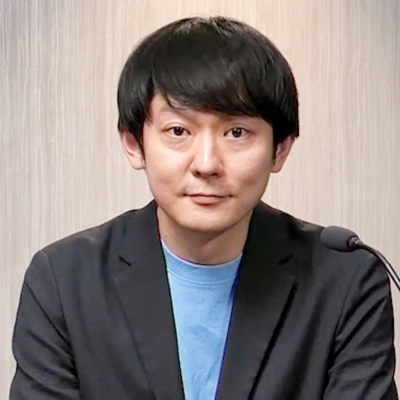

転売ヤーとは「転売屋」と「バイヤー」という言葉を組み合わせた造語だ。転売ヤーにもリーダー格とフォロワーがおり、それぞれ異なる役割を果たしている。

購入BOTを使う「技術リーダー」たちは、新しいツールが出るといち早く試し、その知識を他の転売ヤーに共有。転売ノウハウを情報商材として販売する「ビジネスリーダー」もおり、転売ビジネスを体系化して広めている。さらに、転売対象を見極める能力に優れた「ファッションリーダー」も存在する。彼らはスニーカーやトレーディングカードなどコレクターズアイテムの領域に精通している。

加えて、独自BOTを開発する能力のある者、ECや決済の仕組みに詳しい者もいる。決済の処理速度にも詳しく、使用するカードによって秒単位の差が生じる点を活用し、在庫確保を有利に進めているという。こうした高度な技術や知識を駆使する人間たちが転売ヤーを支えている。手口は主に2つの方法がある。

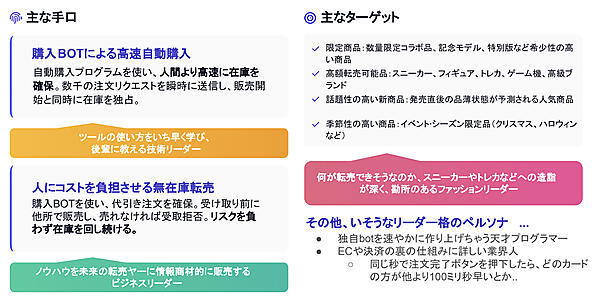

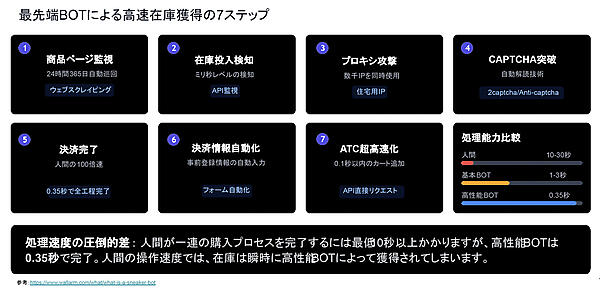

①購入BOTによる高速自動購入

商品発売日時をBOTに設定しておき、発売と同時に即座に購入を実行する。汎用的な購入BOTでさまざまなサイトでの購入を試みるのが一般的だが、転売価値の高い特定の商品を取り扱うサイトでは、特別にカスタマイズされた専用BOTも使用する。

②無在庫転売

購入BOTを使って代引きで注文を確保する。別の場所で高額で転売し、この商品が売れた場合のみ代引きで商品を受け取り、売れなかった場合は受け取りを拒否する。リスクを負わずに転売を行う。非常に悪質な手口だ。

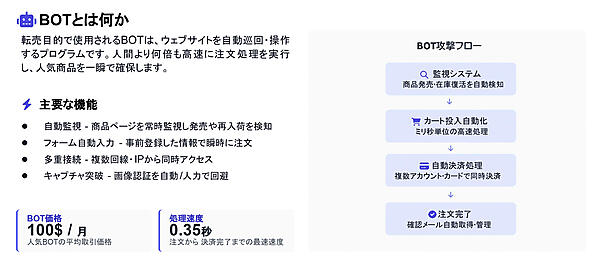

転売ヤーの購入BOTとは何なのか

ここで転売ヤーが利用するBOTについて説明する。BOTとはWebサイトを自動巡回し動作するプログラムのことだ。手動操作の何倍も速く注文処理を行い、人気商品を瞬時に確保できるという。

主な機能には、まず自動監視があげられる。特にスニーカーにおいては、ブランドごとに人気商品のリリースカレンダーが存在し、発売日時がわかる場合にはその時間に自動アクセスして購入を試みる。URLが判明していなくても予測してアクセスする。在庫切れ商品が再入荷した際には、カートに追加するボタンが有効になった瞬間に購入を実行する仕組みまである。

さらに「お1人さま1個まで」といった制限が設けられている場合でも、複数の人になりすまし、異なるネットワークを通じて同時にアクセスすることで、1人で複数の商品を購入する多重接続機能も存在する。

これらのプロセスでは、人間の操作は基本的に介在せず、住所やクレジットカード情報などを事前登録することで、購入手続きを完全に自動化している。不正アクセスから保護するためのセキュリティ機能も回避できる可能性があると推測される。

転売ヤーに対する解像度をさらに上げるため、彼らが使う転売ツール「Kodai AIO」について解説する。「Kodai AIO」は2018年に登場して以来、主にスニーカーの転売市場で進化を続けている高性能なツールである。スニーカーの小売サイトや有名ブランドのサイトに対応しており、プラットフォーム側が導入するBOT対策をすり抜ける高い技術力と開発体制を備えている。

また、転売目的で利用されるBOTをレンタルする仕組みがある。「Tidal Market」は有名なBOTレンタルサイトだ。たとえば、「Cybersole」というBOTは1日あたり8ドルでレンタル可能で、多数のレンタル希望者がいる状況だという。

BOTレンタルを活用して商品の購入を試みるケースも少なくない。この仕組みは転売ヤーだけでなく、スニーカーなどを「自分用にどうしても購入したい」と考える人々にも利用されていると推測される。(神馬氏)

転売ヤーの購買プロセス

転売ヤーの購買プロセスを整理する。まず商品ページを常時監視し、新商品の発売や再入荷を自動的に検知する。この監視はミリ秒単位で行われ、高性能なBOTを用いた競争が繰り広げられている。1ミリ秒の差が数百ドルの利ザヤにつながるため、技術競争が激化している。

次に、プロキシを利用した大量アクセスによる問題回避があげられる。これは多数のIPアドレスを使用し、同一IPからのアクセス制限を回避するものだ。さらに画像認証を回避して決済完了までのスピードを最大化する。通常のBOTで1秒〜3秒、高性能BOTでは0.35秒程度で決済が完了すると言われており、人間が太刀打ちできない現状となっている。

カート追加の超高速化、フォームの自動入力、決済の自動化など、すべての購買プロセスが高度に自動化されている。大量並列処理が実現しており、1つのBOTで何千ものプロセスを同時に実行することが可能なのだ。

ECシステムとの比較において、従来のシステムは手動監視や事後対応が中心であるのに対し、転売ヤーのツールはAIによる自動検知とリアルタイム対応を行う。これにより、EC事業者が単独で立ち向かうことは現実的ではない状況になっている。技術格差の現実を踏まえると、転売ヤーの先端技術に対抗するためには、より強力なシステムの導入が求められる。(神馬氏)

EC事業者にできる対抗策はないのか

このように高度な技術を武装した転売ヤーへの対抗策はないのだろうか。神馬氏が最初にあげるのはグローバルECプラットフォーム「Shopify」の導入だ。技術格差を埋めるための手段として、「Shopify」のエンタープライズ向けプランである「Shopify Plus」の機能活用が有効だという。

「Shopify」はカナダ発のプラットフォームで、2024年にR&D(研究開発)への投資額が2000億円以上と発表されるほど、テクノロジー投資に積極的な企業である。そもそも、「Shopify」はストリートウェアやフットウェア、限定コラボ商品を扱うブランドに多く採用されてきた経緯がある。これらの商品は転売ヤーが狙いやすいジャンルであることから、「Shopify」は早くから転売対策機能の開発に力を入れてきたのだ。

「Shopify Plus」には高度なBOT対策機能が標準搭載されており、不正注文とリスク分析、3Dセキュアチェックアウト、決済データの暗号化といった機能を提供。これらの機能は継続的にアップデートされており、EC事業者が自力で対応しきれない部分を補完する役割を果たしている。

Shopifyの各機能について解説する。

①プロキシ検出と高度なセキュリティ

転売ヤーが頻繁に利用するプロキシサーバーやIPアドレスからの人間らしい動きのアクセスであってもBOTかどうかを検知できるデータベースを保有している。データベースに登録されていないIPアドレスであっても、アクセスパターンを認識、検出し、フラグ化やブロックをするネットワークレイヤーの機能を備えている。

②転売ヤーブロック機能

Shopifyは数百万人規模の自社ドメインECサイトを運用しており、これにより多様なEC事業者やその購買者の動きに関する膨大なデータを保有している。このデータは匿名化されたうえでパターンを抽出し、ブロック機能に活用されている。この膨大なデータが、より優れた対策機能を開発する裏付けとなっている。

③決済レイヤーでの対策

Shopifyの標準決済方法「Shopify Payments」は、3Dセキュア認証はもちろんカードホルダー名と注文者名の不一致の検知、短時間での複数カード試行の自動ブロックなど、多層的な防御機能を備えている。これにより、転売ヤーが利用するツールを無効化し、決済プロセスにおける安全性が確保される。

システム以外でできる対抗策

プラットフォームの導入といったシステム面での対策以外にも、EC事業者が取り組める転売対策はある。神馬氏があげたものは次の3つだ。

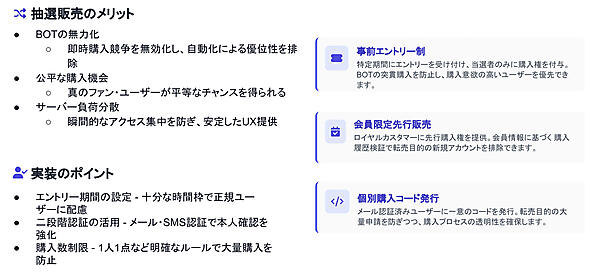

①抽選販売

抽選販売には猶予期間が設定されているため、高速性を誇るBOTがその速さを発揮できず、スピードの優位性を無効化できる。また、BOTの有無に関係なく、真のファンやユーザーが公平に購入の機会を得られる仕組みであり、平等性が確保できる。また、抽選販売は瞬間的なアクセス集中が発生しないため、サーバー負荷の分散にも寄与する。

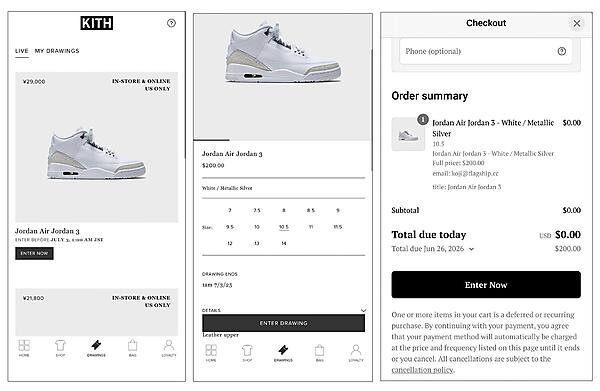

米国のアパレルブランド「KITH(キース)」では抽選販売を採用しており、ネイティブアプリに抽選機能のボタンを配置している。このボタンを開くと抽選対象商品が一覧表示され、ユーザーはサイズを選んで抽選に申し込む。この段階では費用は発生せず、当選した場合に自動的に決済が行われる仕組みだ。

②ロイヤリティプログラムを活用した対策

前述の「KITH」では会員制度に細かなランク付けを行っている。ランクに応じてアクセスできる商品やアクセス可能なタイミングに違いがあり、最も高いランクのユーザーのみがアクセスできる商品も用意している。

このようなロイヤリティプログラムで高いランクのユーザーに特別な特典を与えることで、継続的な購入を積み重ねる必要が生まれる。日常的に商品を購入している本当の顧客が有利になる施策であり、複数のアカウントを使って購入する転売ヤーの活動を抑制できる。

また任天堂による「Nintendo Switch 2」の抽選販売では、既存ソフトのプレイ時間が50時間以上で、有料オンラインサービスに累積1年以上加入していたユーザーだけが応募可能といった条件が設けられた。神馬氏は「非経済的な条件を設定した新しい取り組み」と評価する。

任天堂が提示した条件は転売ヤーによる買い占めを防ぎ、本当に継続的に関心を持っているファンや、ブランドに対する深い愛着を持つ人々にのみ購入機会を提供するものだった。この取り組みはファンにとって公平であり、ブランドイメージの向上にも寄与するものだったと言えるだろう。

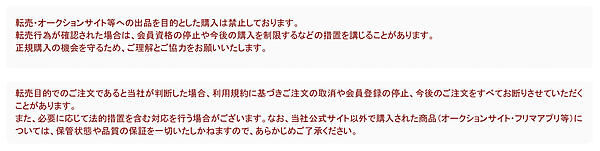

③注意書き

商品詳細ページやカート、決済ページに注意書きを設置することは一定の抑止効果がある。具体的には「転売やオークションサイト等への出品を目的とした購入は禁止しております。転売行為が確認された場合は、会員資格の停止や今後の購入を制限する措置を講じます」といった文言だ。

この注意書きは法的拘束力や強制力はないが、ブランド側からのペナルティを警戒する転売ヤーには有効性が高い。また、こうした注意書きによって、転売対策に取り組んでいることをブランドとしてアピールできることもメリットの1つだ。簡単に実施可能なうえ、ブランドイメージの向上や消費者の信頼を得る効果も期待できる対策として検討の価値がある。

最後に神馬氏はこう締めくくった。

大切なのは商品が直接顧客に届く仕組みを作ること。自社に対して信頼や継続的な関心を持つ顧客が報われる販売戦略が、結果としてブランドの価値を守る。

転売対策においては、技術的な解決策も欠かせない要素だ。しかし、日々進歩する転売ヤーの手口に対して、自社のリソースだけで対抗し続けるのは現実的ではない。そうした状況では、「Shopify」などの専門性の高いプラットフォームの技術力を活用することで、効率的かつ継続的な対策が可能になる。

重要なのは、技術的な対策と顧客との信頼関係構築の両輪を回すこと。この両方がうまく機能してこそ、転売ヤーに負けない強固なEC事業が実現できるだろう。(神馬氏)