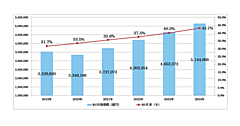

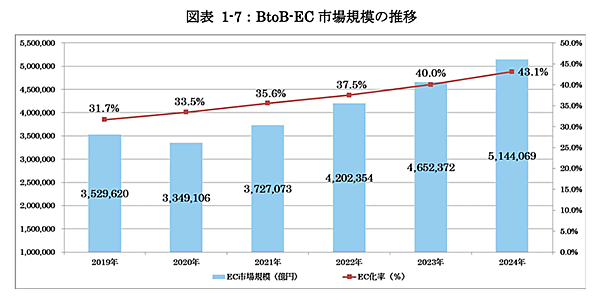

経済産業省が毎年公表している「電子商取引に関する市場調査」は、日本のEC市場を理解する上で欠かせない基礎データです。特にBtoB-ECは、日本全体の商取引のなかでも圧倒的な規模を誇り、産業構造そのものを映し出す鏡と言えます。2025年8月の報告書によると、2024年のBtoB-EC市場規模は514兆4069億円で前年比10.6%増と大幅に拡大しました。さらにEC化率は43.1%に達し、商取引の半分に迫る水準になっています。

こうした報告書の数値を踏まえ、BtoC-ECとの比較、業種別の動向、AI・データ活用、越境展開の観点から、2025年以降のBtoB-EC市場の展望を考察します。

BtoB-EC市場が成長し続ける要因とは

2024年のBtoB-ECの市場規模は514.4兆円(前年比10.6%増)、EC化率は43.1%(前年から3.1ポイント増)。過去5年間の推移を見ても、堅調に成長を続けています。背景には、サプライチェーン全体のデジタル化、レガシーEDIからクラウド型システムへの移行、インボイス制度対応などの法制度の変化があります。2020年はコロナ禍で一時停滞しましたが、その後は回復基調にあります。

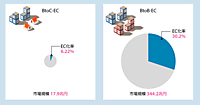

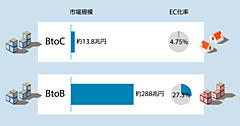

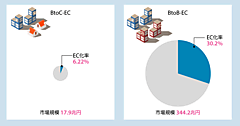

BtoB-ECの市場規模は、BtoC-EC市場(26.1兆円)の約19.7倍。また、EC化率もBtoC-ECの9.13%に対し、BtoB-ECは43.1%と約4.7倍です。この差を生み出している主な要因には、次の3点があげられます。

- 発注の定常性:BtoB-ECにおいて契約後は定期的な発注が多く、収益構造が安定するためデジタル化の効果が出やすい。

- 業務プロセスの標準化:EDI(Electronic Data Interchange/電子企業間取引)の歴史や購買システム利用など、元々データ化が進んでいた。

- サプライチェーンの最適化ニーズ:価格・在庫・納期の統制を目的に、データ連携の価値が高まった。

つまり、BtoB-ECは「単にECで売る」のではなく、業務プロセス全体の最適化を目的としたデジタル化が進んだ結果、BtoC-ECを大きく上回る普及率になっているのです。

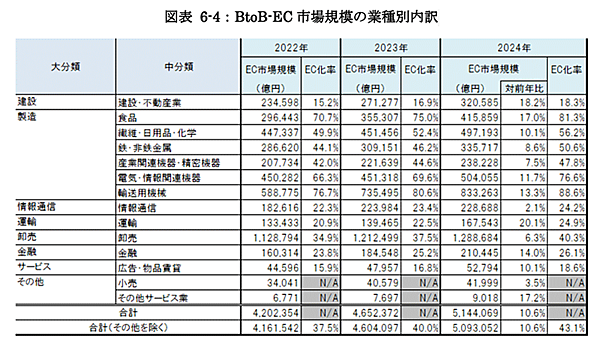

業界別の動向:製造業、卸売業が伸びている

市場規模は2023年の約465.2兆円から2024年には約514.4兆円へと拡大し、EC化率も40.0%から43.1%へ伸長しました。前年比で10%以上の成長率を示す業種も複数あり、デジタル取引の浸透は加速しています。

製造業(特に機械・電気・素材系)や卸売業が成長をけん引する一方、業種によってEC化の進展度には差があります。既に高い水準に達している分野もあれば、建設や金融などまだ伸びしろの大きい分野も存在しており、課題解決によってさらなる拡大が期待されます。

BtoB-ECの成長を下支えする要因はさまざまですが、インボイス制度の施行による請求・支払いの電子化の進展、従来の閉じたネットワークからクラウドベースのAPIへと移行することで参入障壁が下がったことがあげられます。

さらに、“勘と経験”に頼っていた業務をデータで視覚化し、最適な対応を行う環境が整いつつあること、その後のAI活用を視野に入れた動きも見られ、これらの複数の要素が大きく作用していくと考えられます。

2025年以降は「中堅・中小企業のデジタルシフト」「越境EC」「AI活用」が進むと予測

ここからは、2025年以降に予測される動きを紹介していきます。

中堅・中小企業のデジタルシフト

従来は個社ごとの要件に合わせたカスタマイズが前提でしたが、SaaS型プラットフォームや業界特化型サービスの普及で、裾野の広い中小企業にもEC化が広がっています。

越境EC・海外販売の本格化

国内需要の伸び悩みを背景に、海外販売比率を高める動きが進んでいます。BtoBでもECを活用することで国境を越えた取引がスムーズになりますが、2025年は米国の関税政策が不透明であり、突然の制度変更がサプライチェーンや事業計画に影響を与えるリスクがあります。人口減少への備えと同時に、地政学的な変動も考慮した戦略が求められます。

生成AIによる業務効率化

商談サポート、契約文書生成、需要予測など、AIの自動化はすでに実務レベルに浸透しつつあります。今後は単なる自動化(automation)から、AIエージェントが主体的に業務を担う自律化(autonomy)へ進むと予想されます。企業は例外処理やガバナンスへの対応に、より多くのリソースを割く必要が出てくるでしょう。

BtoB-ECは業務の設計を問い直すプロジェクト

日本のBtoB-ECは「514兆円市場」「EC化率43%」という節目を迎えました。業種によって成長の余地は異なるものの、法改正やプラットフォームの進展により中小企業の参入は加速し、AI活用や越境EC・海外販売といった新しい潮流が現場を刷新していくのは間違いありません。

BtoB-ECはもはや一部企業のテーマではなく、日本の産業競争力を左右する基盤インフラです。導入自体を目的とするのではなく、業務の設計を問い直すプロジェクトとして位置づけるべきでしょう。経営・現場・ITが同じ設計図を共有できるかどうかが、これからの数年で勝敗を分けると考えています。

◆鵜飼さんが監修・執筆したBtoB-ECの専門書『BtoB-EC市場の現状と将来展望2022』のご案内

『BtoB-EC市場の現状と将来展望2022』

- 監修:鵜飼 智史

- 著者:鵜飼 智史/森田 秀一/朝比 美帆/インプレス総合研究所

- 発行所:株式会社インプレス

- 発売日 :2022年1月25日(火)

- 価格 :CD(PDF)+冊子版 110,000円(本体100,000円+税10%)

CD(PDF)版・電子版 99,000円(本体 90,000円+税10%) - 判型 :A4判 カラー

- ページ数 :250ページ