BtoBのEC化率は30%超。その高さの裏にある「EDI」とは?

BtoBを語る上で避けて通れないEDI(Electronic Data Interchange/電子企業間取引)について、そのメリットやBtoB-ECとの違い、「2024年問題」について徹底解説(連載第6回)

2020年1月8日 8:00

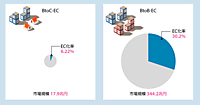

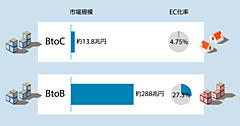

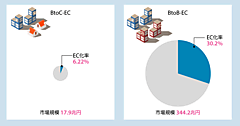

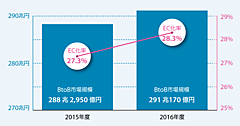

経済産業省が発表した「平成30年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備(電子商取引に関する市場調査)」によると、2018年の国内BtoB-ECの市場規模は344兆2300億円(前年比8.1%増)で、EC化率は30.2%(前年比0.8ポイント増)でした。

BtoBの市場規模が大きいのは想像通りだと思いますが、BtoBの取引というと電話・FAXや対面営業といった、アナログなイメージが強いのに、EC化率が30%を超えているという点で「BtoBってそんなに進んでいるの?」と疑問を持った方も多いのではないでしょうか?

実は“EC”だけじゃない「EC化率30.2%」

経産省の調査において、「電子商取引」は下記のように定義されています。

狭義電子商取引(狭義EC)

インターネット技術を用いたコンピューターネットワークシステムを介して、商取引(受発注)が行われ、かつ、その成約金額が捕捉されるもの。

広義電子商取引(広義EC)

コンピューターネットワークシステムを介して、商取引(受発注)が行われ、かつ、その成約金額が捕捉されるもの。

BtoBではEコマースが誕生する以前から、「EDI」(Electronic Data Interchange/電子企業間取引)や「EOS」(Electronic Ordering System/電子受発注システム)といった、BtoB専用のシステムで取引に必要な情報をやり取りしてきました。そういった専用のシステムでの取引も「EC化率」に含まれているため、BtoBのEC化率は高く算出されているのです。

BtoB-ECを理解するためにはEDIとBtoB-ECの違いについて理解する必要があります。

そもそも「EDI」って何?

「EDI」とは直訳すると「電子データ交換」。その歴史は1980年代に始まっており、「個別EDI」や「標準EDI」、最近では「共通EDI」と呼ばれるものがあります。

また、専用回線を使った「レガシーEDI」もあれば、インターネット回線を利用した「Web-EDI」というように、一口に「EDI」と言ってもさまざまな種類があります。

BtoC-ECの領域ではようやく自動化が注目されていますが、BtoBでは取引の効率化はもちろん自動化も、EDIなどを活用して当たり前のように行われてきました。

「EDI」のメリットとは?

EDIを利用するメリットはBtoB-ECで得られるメリットと重なる部分も多くあります。例えば下記のような点です。

- 発注書に記入してFAXで送信するのではなく、あらかじめ決められたデータ形式で発注データを送信するので、ヒューマンエラーを防げる

- 統一したデータ形式を保持できるのでガバナンスの強化につながる

- 紙を使わないのでペーパーレスを実現できる

- ビジネスの即時性を高めることができる

- 在庫情報などのも共有できるので、需要予測や生産計画に役立つ

しかし、ISDN回線を利用したEDIが使えなくなる「2024年問題」が注目を集めており、そのタイミングでEDIを利用してきた多くの企業がBtoB-ECに切り替えると見られています。

EDIの「2024年問題」とは?

NTT東日本およびNTT西日本は、ISDN回線「INSネット(ディジタル通信モード)」のサービスを2024年1月に終了すると発表しています。パーソナルユースではほとんど見かけなくなったISDN回線ですが、ビジネスシーンにおいては今でもEDIによる商品や部品の受発注で利用されています。今回のサービス終了は、約50万社に影響がおよぶと言われています。

EDIは決められた相手との取引を円滑に行うには適していますが、発注側と受注側の双方で接続する必要があり、小口取引やスピードが求められる場合には適していない側面があります。「2024年問題」を契機に、それらをカバーできる方法としてBtoB-ECへの切り替えに注目が集まっているのです。

EDIとBtoB-ECの違い

EDIとBtoB-ECの違いを、5つの観点から見ていきたいと思います。

①取引開始までのスピード

取引業務プロセス、メッセージ(交換するデータの内容や表現の方式)、通信プロトコルなど、標準化されたEDIを採用することもありますが、多くの場合は事前に詳細な取り決めを行う必要があります。BtoB-ECではインターネットにアクセスできる環境があればブラウザを通じてすぐに取引を始めることができます。

EDIでは一定量の取引が事前に見込める相手と、より効率的な取引を長期間に渡って行うことにつながり、BtoB-ECでは継続的な取引に発展しないかもしれない相手も含め、手軽に取引を開始できるという違いがあります。

②費用負担

EDIは発注側と受注側の双方で同じ仕組みを採用する必要があります。大手企業同士の取引であれば費用を負担するメリットもお互いにあるのですが、中小企業との取引では費用の捻出が難しい場合もあります。

発注(購買)システムなどもあるので一概には言えませんが、BtoB-ECでは一般的に発注する側の費用負担はなく、システム費用は主に受注する側が負担します。

③取引相手

EDIでは前述のように事前に取り決めをした既存の相手と取引するのが中心です。

BtoB-ECでは、承認フローなどはあったとしても、インターネットにアクセスできる環境があれば新しい企業との取引が生まれます。取引先が遠方で営業マンを配置するのは難しいような場合や、小口の取引でも対応工数を抑えられるので、商圏の拡大や販路開拓が期待できます。

④顧客接点

EDIでは既存の取引先と決められたやり取りを行いますが、BtoB-ECでは新商品の発売などの各種情報発信もサイト上でできるので、取引先とのコミュニケーションがとれます。また、商品検索やレコメンドなどの機能を通じてアップセルやクロスセルをねらうことも可能です。チャットボットなどを利用して問い合わせ業務を削減することも可能です。

⑤業務範囲

EDIでは、発注・受注、出荷・納品、請求・支払までの一連の取引を行うこと目的としています。また、どこまでの範囲をやり取りするのかなども事前に取り決めを行います。

BtoB-ECでは、受発注が行われる前段階の集客や見込み客の管理などマーケティング的な要素も持ち合わせています。昨今では業務領域の異なるデータベースとの接続もAPIなどで比較的容易にできるようになりました。そういった意味では受発注を軸に前後の業務プロセスごとデジタル化するようなアプローチを取ることも可能です。

このようにEDIとBtoB-ECでは守備範囲やできることが違います。これまでBtoBにおいてはEDIが中心となってビジネスが構築されてきましたが、こと流通においてはECの影響力はますます存在感を増し、消費者向けの販売においてECの活用は外せないものになっています。

今後、ECの勢いが加速していく中で、BtoBの領域でもBtoB-ECという手段で取引先とのビジネスを行う企業は増えていくと考えられます。

◆鵜飼さんが監修・執筆したBtoB-ECの専門書『BtoB-EC市場の現状と将来展望2022』のご案内

『BtoB-EC市場の現状と将来展望2022』

- 監修:鵜飼 智史

- 著者:鵜飼 智史/森田 秀一/朝比 美帆/インプレス総合研究所

- 発行所:株式会社インプレス

- 発売日 :2022年1月25日(火)

- 価格 :CD(PDF)+冊子版 110,000円(本体100,000円+税10%)

CD(PDF)版・電子版 99,000円(本体 90,000円+税10%) - 判型 :A4判 カラー

- ページ数 :250ページ

- この記事のキーワード