「EC事業を内製化する」――それは必ずしも、「Webサイトやコンテンツの制作スキルを身につける」「リスティング広告の運用を自社内で行う」「自社サイトのシステム改修をECチーム内で解決する」ことを意味しません。ECに関係する専門的な領域は、すでにいち担当者の努力でどうにかなる時代ではなくなっています。

EC事業の内製化を目標に、ECマーケティングに関係するテーマを設定、その判断をするための「考え方」を伝えていきます。19回目の連載は「データ活用を習慣化させる土台」をテーマに解説します。

ここをクリックで連載の目次を表示

- 連載第1回~13回はこちら

- ECに取り組むことで会社のDXを促進できる! いつもアンテナを張って会社の動きを変える「新しいニーズ」に気づけるようにしよう

- 売上UPにつながる要素を探すためには、日々の行動とデータをつなげることが大切!

- 突然、セッション数が爆増&売上もUP! こんな「異変」を教えてくれるのがデータです。継続確認してないとチャンスを逃すかも?

- データを活用するための考え方「的当てゲーム理論」と「データは宝の地図じゃなくて、コンパス」とは?

- データを見て「傾向が見えた気分」になっているあなた! 数字から「背景」と「変化」を見ることが大切なんです

ECのマーケティングは「ヒト・モノ・カネ・情報といった自社のリソース」と「外部のマーケティングソリューション」を組み合わせて、「結果としての売り上げと利益を最大限に伸ばす」ことが求められます。

つまり「EC事業の内製化」とは「業務の内製化」ではなく、「判断の内製化」なのです。ECの戦略・方針、日々のアクション・行動、そしてソリューションの選択が成果につながっているか、これだけは社内のネットショップ担当者でなければ判断ができません。

「強いEC会社を支えるネットショップ担当者を作る人財育成講座」では、ECマーケティング人財育成(ECMJ)が、こうした判断を行えるEC担当者育成に向けたポイントを解説します。

データ活用を習慣化させるためにはどうすれば良い?

石田さん、こんにちは! 今回もよろしくお願いします! 前回の続き、すごく楽しみにしていました。

ネッタヌ君、こんにちは~。こちらこそよろしくね。

前回は、とあるショッピングモールに呼ばれて、データを見て「何が読み取れますか?」って相談された話をしたよね。で、僕が「これじゃ何もわかりません」と答えたっていう話だった。

そうでしたね。数字そのものじゃなくて「変化」と「背景」が大事っていう話、印象的でした。

そして前々回は、データ活用の原理原則の話をしたよね。「的当てゲーム理論」と「データは宝の地図ではなくコンパス」という話。仮説を立ててお客さまに投げてみて、反応を見て次に生かす。そんな試行錯誤を支えるのが「データ」の役割なんだ。

今回からはいよいよ本題。こうした考え方をどうやってECのマーケティングチームに浸透させていくか、 つまり「データを見るという行為をどうやって日々の習慣にしていくか」「行動につなげていく文化をどう作るか」について話していきたいと思う。

ついに実践フェーズですね!

5つのデータ項目を見える化して認識できるようにする

まず、データ活用をチームや会社の習慣として根づかせるために、最初に必要なのは「決まったデータを定期的に確認する仕組み」を作ることなんだ。特にECのマーケティングにおいては、「売上の公式」をベースにデータを見ることが重要だね。

ネッタヌ君、「売上の公式」って覚えている?

えーと、「売上=セッション数×コンバージョン率×客単価」でしたよね?

その通り! 僕はこの4つのデータ項目に「受注件数(=セッション数×コンバージョン率)」を加えた5つを基本指標として確認することを推奨している。

- 売り上げ

- セッション数(アクセス数)

- 受注件数

- コンバージョン率(転換率)

- 客単価

この5つのデータ項目を、チームで「見える化」し認識できるようにする。そうすると、データが自然に「温度」としてチームに染み込んでくるんだよね。

確かに、継続的にデータを見ていると、なんとなくデータの呼吸がわかってきそうです。

なぜこの5つのデータ項目かっていうところを少し深掘りするね。

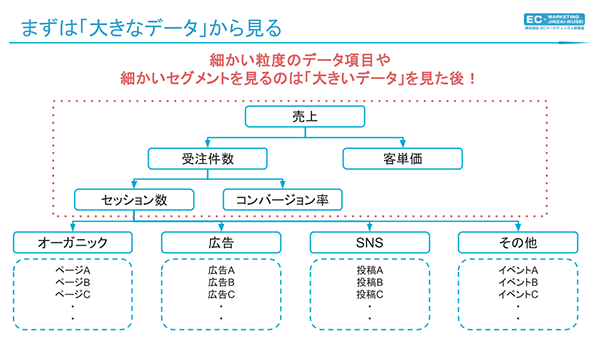

ネットショップを運営する上で一番大きなデータって「売り上げ」だよね。で、その売り上げを因数分解すると「受注件数×客単価」になる。さらにその受注件数は「セッション数×コンバージョン率」で構成されるわけだ。

つまり、売り上げを支えている要素を段階的にブレイクダウンしていくと、自然とこの5つの項目になるわけ。

最初から細かいデータに注目しない! 大きなデータから確認しよう

ツリー構造みたいに分解できるんですね。

そうそう。たとえばセッション数をひとつ取っても、オーガニック検索(自然流入)や広告、SNSなど、いろいろな流入元があるけれど、いきなり細かく「SNSからの流入が~」みたいな話から始めると「木を見て森を見ず」の状態になる。まずは「大きなデータ」から見ていくことが大事。

やっぱり最初に枝葉を見ちゃうと迷子になりますよね。

そう。逆にやってはいけないのが、最初から細かすぎるデータに注目しすぎること。たとえば「深夜2時以降に購入している40代女性のCVRが20%です」とか言われても、そのセグメントが全体の売り上げにどれほど影響を与えているのか、まずは全体像を知らないと判断できないでしょ?

それ、マーケ初心者がやりがちですね……僕も昔ならやっていたかも。

だから「まずは太い幹から」。大きいところを見て、大きいデータを動かすにはどうするかを考える。大きなデータが動いたときに、どんな背景があるのか。そこから次の改善のヒントが見つかるってわけだ。

だから、5つのデータ項目に絞ってスタートするのが一番おすすめ。もし増やしたとしても6つか7つまで。それ以上になるとチームでの運用やチェックが回らなくなるし、そもそも継続できなくなる。

なるほど、量を確認しすぎると逆に習慣にならないんですね。

日次でデータを見る+改善施策・特記事項・次の一手を書き込む

そう。習慣化がテーマだから「シンプルであること」は絶対条件。

じゃあ次に、「どうやってこのデータを見る習慣をチームに根づかせるか?」という話に入ろう。 ここでのポイントは「月次」じゃなくて「日次」なんだ。

えっ、月次じゃだめなんですか? 月次レポートってよく聞きますけど。

もちろん、月次をやめるべきって意味じゃない。実際にマーケティング会議や営業会議で、月の振り返りとしてデータを見ている会社は多いよね。「先月の売り上げはいくらで、セッション数はいくつ、CVRはいくつ、客単価はこうでした。今月はこの施策でいきます」みたいな会議ね。

でも、それだけだとデータを活用する「習慣」にはならない。データを「温度」として感じるには、もっと頻繁に、もっと近い距離感でデータを見ていかないといけない。

「温度」っておもしろい表現ですね。

だから「日次」でデータを見ることを習慣化するわけだ。そしてそのために必要なのが「数値管理表」。 これはECMJでも活用しているシンプルなエクセルベースの管理表で、 毎日主要な5つのデータ項目を記録し、データの変化と「気づき」を書き込むものなんだ。

で、ここがポイント。データだけじゃなくて「テキスト」を入れることが大事なんだよ。

テキスト? メモ的な?

うん。データだけでは見えないことを書く欄を用意しておく。たとえば「A商品のメルマガを配信」「SNSで新商品の告知を開始」みたいな実施した改善施策を書いておく欄だ。

なるほど、行動の記録ってことですね!

その通り。それに加えてもう一つ大事なことは、僕が「理由・特筆事項」と呼んでいる欄。 これは、自分たちの改善施策以外の「あったこと、起こったこと」を書いておく欄なんだ。

ん? たとえばどんなことですか?

たとえば「楽天市場」や「Yahoo!ショッピング」のモール主導のキャンペーン。 あるいは、お客さまがまとめ買いしてくれたとか、めずらしい問い合わせがきたとか、突発的な出来事全般。

あー、それって確かに自分たちの施策とは別ですよね。

そう。だからエクセルにデータ項目以外の3つの欄を加える。

- 改善/施策(自分たちがやったこと)

- 理由/特筆事項(その日に起こった出来事、あったこと)

- ではどうするか(次の一手、改善アイデア)

「ではどうするか」の欄が次の行動への接続線になる。考えを言語化し、次の仮説につなげる場所。ここについては、次回以降のコラムで伝えていくね。この数値管理表の入力を毎日繰り返すと、チームの「データ活用の筋力」がどんどん上がっていくわけだ。

まさに「見る→考える→動く」のループですね!

きちんと情報を残すためにも日次でやることが重要

そのとおり。そしてどうして「日次」でやることが重要なのか、その理由も少し深掘りしておこうか。

お願いします! なぜ毎日なんですか?

理由はね、月次でやると「埋められない情報」が出てくるからなんだよ。特に「理由・特筆事項」って欄、これは1か月も経ったら情報が追えなくなってしまうんだ。たとえば「お客さまからこういう電話があった」とか「こういう問い合わせがあった」とか、 そのときメモしておかなければ絶対に思い出せない。

たしかに……メモしていなければ1週間でも忘れますよね。

そうそう。ただ「理由・特筆事項」には、お客さまが抱えている潜在的な課題だったり、世の中のニーズの変化だったりが現れている可能性がある。だから、ちゃんと情報を残しておかなければいけない。

「改善・施策」も「理由・特筆事項」も、どちらもデータの裏側にある「要因」なんだ。この要因を毎日記録しておくことこそ、「データ活用力」の核心なんだよ。

なるほど。データだけじゃなくて、その「背景を記録する」ために毎日やるってことなんですね。

数値管理表を毎日入力すると、1か月に1回の振り返りに比べて、31倍データを見ることになるじゃない。1年なら365回 vs 12回だよね。この繰り返しの差が、「感覚の差」になる。

毎日見るからこそ、データと要因の関係が肌で感じられるようになるんだ。これまでデータ活用のポイントとして話した「データの変化と背景を読む力」、 「的当てゲーム理論としての仮説→試行→検証のサイクル」、 「コンパスとしてのデータの使い方」――これら全部が磨かれていく。

わあ……すごく納得しました。

ね、すごくシンプルでしょ? やることは「毎日、5つのデータ項目と『改善・施策』『理由・特筆事項』を書く」だけ。

でも、それを毎日やるかやらないかで、チームの「データ活用力」はまったく違ってくる。 続けることが力になる、まさにその代表例だよ。

よーし! 僕もまずは今日から、自分のチームでやってみます!

じゃあ、ここからの話はネッタヌ君が数値管理表の入力を実践した1か月後にしよう。

わかりました!

頑張ってね!(はたしてできるかな。フッフッフ)

ECマーケティング人財育成は「マーケティングチームの内製化」を支援するコンサルティング会社です。ECMJコンサルタントが社内のECチームに伴走し、EC事業を進めながらEC運営ノウハウをインプットしていきます。詳しくはECMJのホームページをご覧ください。

- この記事のキーワード