「EC事業を内製化する」――それは必ずしも、「Webサイトやコンテンツの制作スキルを身につける」「リスティング広告の運用を自社内で行う」「自社サイトのシステム改修をECチーム内で解決する」ことを意味しません。ECに関係する専門的な領域は、すでにいち担当者の努力でどうにかなる時代ではなくなっています。

EC事業の内製化を目標に、ECマーケティングに関係するテーマを設定、その判断をするための「考え方」を伝えていきます。18回目の連載は「データ活用をチームに浸透させる」をテーマに解説します。

ここをクリックで連載の目次を表示

- 連載第1回~12回はこちら

- EC事業に「本気で取り組む価値」とは? ECを「新しいニーズの探索」と捉えると会社を進化させることができる

- ECに取り組むことで会社のDXを促進できる! いつもアンテナを張って会社の動きを変える「新しいニーズ」に気づけるようにしよう

- 売上UPにつながる要素を探すためには、日々の行動とデータをつなげることが大切!

- 突然、セッション数が爆増&売上もUP! こんな「異変」を教えてくれるのがデータです。継続確認してないとチャンスを逃すかも?

- データを活用するための考え方「的当てゲーム理論」と「データは宝の地図じゃなくて、コンパス」とは?

ECのマーケティングは「ヒト・モノ・カネ・情報といった自社のリソース」と「外部のマーケティングソリューション」を組み合わせて、「結果としての売り上げと利益を最大限に伸ばす」ことが求められます。

つまり「EC事業の内製化」とは「業務の内製化」ではなく、「判断の内製化」なのです。ECの戦略・方針、日々のアクション・行動、そしてソリューションの選択が成果につながっているか、これだけは社内のネットショップ担当者でなければ判断ができません。

「強いEC会社を支えるネットショップ担当者を作る人財育成講座」では、ECマーケティング人財育成(ECMJ)が、こうした判断を行えるEC担当者育成に向けたポイントを解説します。

データ活用にまつわる、ある出来事

石田さん、こんにちは! 今回もよろしくお願いします!

ネッタヌ君、こんにちは~。今回もよろしくね。

さてさて石田さん、今回もデータ活用についてですよね?

そうそう。前回に引き続いて、「データ活用の原理原則」について話していくね。前回どんな話をしたか、ネッタヌ君、覚えているかな?

もちろんですよ、石田さん。前回は「的当てゲーム理論」と「データは宝の地図じゃなくてコンパス」って話をしてくれたんですよね。

「ボールを投げて音を聞く」。ECを含めデジタルのマーケティングはこれを繰り返すことで成果に近づけていく――というのが「的当てゲーム理論」。そして、「データは宝の地図じゃなくてコンパス」は、データは答えじゃなくて日々の試行錯誤を支える「指針」であるっていう話でした。

(さてはネッタヌ君、前回のコラムを復習してきたな)

「的当てゲーム理論」と「データは宝の地図じゃなくてコンパス」、この2つの考え方は、ECのマーケティングにおいて本当に基本になる部分なんだ。

それで、今回から「この考え方をマーケティングチームにどうやって浸透させていくか」という話をしていくんだけれど――。その前に、僕が以前体験したデータ活用にまつわるある出来事を紹介させて。

出た! 石田さんの体験談! リアルな話は勉強になりますよぉ。ぜひぜひそちらのお話から聞かせてください。

商業施設の調査レポートを渡されたけれど……?

あれはもう10年くらい前の話になるかな。僕がECマーケティング人財育成を立ち上げて数年経ったころ、友人を通じてあるリアルのショッピングモールを運営している会社から声がかかったんだ。

うら若きころの石田さん! ネットショップのショッピングモールじゃなくて、実店舗のショッピングモールなんですね。

そう。建物があって、テナントが並んでいて、お客さんが歩いて回るような、いわゆる商業施設。僕はその商業施設の最上階にある役員室に通された。そこには運営会社の役員たちが数人待っていたんだ。

おお……ちょっと緊張するシチュエーションですね。

僕が座ると、先方の専務が口を開いた。「石田さんはデータの専門家だと聞いています」と。「今からとあるリサーチ会社に依頼したショッピングモールの調査結果をお見せするので、そのデータから何が読み取れるのか、どんな仮説や施策が考えられるかを教えてほしい」と言われたんだ。

まさに現場対応力が問われる状況ですね。

紙の調査レポートを渡されたんだけれど、そこには20種類くらいのデータが載っていた。もうどんなデータが載っていたかはよく覚えていないんだけれど、「年齢層」と「男女比」のデータがあったのはよく覚えている。そして「購読している新聞」なんてデータもあった。

いわゆるショッピングモール来場者の属性データということですね。でも、「購読している新聞」というのはちょっと意外ですね。

当時はまだ今と比べて新聞を購読している人が多かったからね。きっと、エントランスで男性と女性の来場者をカウントしたり、来場者にランダムでアンケートを行って年齢層や購読している新聞を聞いたりしたんだと思う。

ネットショップみたいに、容易に顧客データが取れないからリアルは大変ですよね。

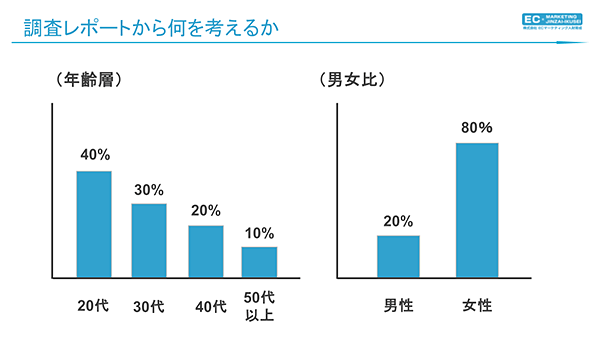

それで、年齢構成のデータを見てみると「20代が40%、30代が30%、40代が20%、50代以上が10%」。次に、男女比のデータを見ると、「男性が20%、女性が80%」というような感じになっていた。

数字に関してはもう細かく覚えていないから、「なんとなくこんな感じだった」というニュアンスで理解して。

数字を見るだけでは、本質は見えてこない

了解です。年齢構成のデータ的には、若い女性の来場者が多いという印象を受けますね。

うん、そうだね。

この年齢層と男女比のデータを見せられて、「石田さん、何かわかりますか?」って聞かれたのよ。僕はなんて答えたと思う?

えっ……!? 「若い女性の来場者が多いですね」とか、「50代以上の比率はもっと伸ばせるんじゃないですか?」とかですかね。

僕は正直に「ここからじゃ何もわかりません」って答えたんだ。

ど、どういうことですか? それ、相手は驚いたんじゃないですかね。

まあ、びっくりしただろうね。「この人はいきなり何を言い出すんだ」と思われたかもしれない。

たださ、これはデータ活用によくある「勘違い」の話なんだ。ただ数字が並んでいるだけで、つい「傾向が見えた気分」になってしまう。

なるほど。「傾向が見えた気分」ですか。

今回の年齢層と男女比のデータからだと、たとえば「来場者は20代が一番多いから、うちは若年層に支持されている」とか、「50代以上の来場者が少ないから、ミドル層向けの施策が必要だ」とか、そういう解釈をしてしまいがちなんだ。

たしかに……数字を見ると、つい「答え」っぽく思っちゃうかもしれません。

でもたとえばさ、調査をしたタイミングで20代向けの雑誌に広告を出していたとしたら? バレンタインフェアの真っ最中で、女性の来場者を惹きつける施策をしていたら? この年齢層と男女比のデータの解釈はまったく変わってくるよね。

背景や原因を知らずに数字だけ見ても、本質は見えてこない――ってことですね。

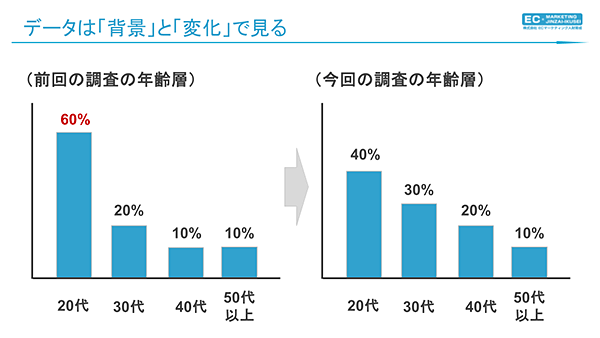

そう。しかもこのデータは「ある一時点」のスナップショットにすぎない。もしこのリサーチより前に行ったリサーチで「20代が60%」だったとしたら、今回は40%に変化しているわけでしょう。すでに「20代の比率が高い」という理屈すら危うくなってくる。

データ活用というのは、この「変化」にこそ気づくべきなんだ。

以前、石田さんが言っていた気がします。変化に気づくと「なぜ?」という問いが生まれる。

そうなんだ。そして要因が少しずつ見えてくる。過去のリサーチから今回のリサーチの間に「20代向けのショップが閉店した」とか「30代・40代向けの人気店舗が増えた」とか、年齢層の比率に影響を与えた可能性がある要因が。

データ活用は「背景」と「変化」を見ることが大事

データを見るときは、「ある一時点」の数字じゃなくて、その「背景」と「変化」の2つを見ることが大事なんですね。

そう。この2つは、前回の「的当てゲーム理論」や「データは宝の地図じゃなくてコンパス」の話にも通じているでしょ。原因(=施策)と結果(=データ)はセットで語られなければ意味がないし、数字だけで宝の地図を読もうとすると間違える。

それにしても、こうしたデータの「背景」や「変化」って、普段から意識していないと見落としそうですね。特に忙しい現場では、目の前の数字だけで判断してしまいそうです。

だからこそ、データ活用ってまずは「原理原則に慣れる」ことが大切なんだよね。そうすれば、データへの目の付け所が変わる。背景や変化に敏感になる。でも、実際には「集計されたデータを見て終わり」になっているケースがほとんどなんだよね。

たしかにもったいないですね。先ほどのショッピングモールの場合は時間もお金もかけて集めたデータだし、ネットショップならば時間もお金もかけずにデータを集められるのに。どちらにせよもったいない。

普段からデータを見る習慣、そしてデータから「なぜ?」と問いかける習慣があれば、そう多くないデータからでも本質に近づけるようになる。だから、データを見るスキルと同じくらい「問いを立てる力」も育てる必要があるよね。

問いを立てる力かぁ……。

こればかりは、日々少しずつ「データを見る目」を養って、経験のなかで培っていくしかない。そして、それをチームで共有していくことが、ECのマーケティングの精度を高める一番の近道なんだよ。

たしかに、1人だけが気づいていても意味がないですもんね。

次回は、どうすればこの「習慣」をチームに根づかせることができるのか、その具体策をテーマにしようか。

はい、ぜひお願いします!

因みに、結局、その会社の役員とお話して、どうなったんですか?

パッタリ連絡が途絶えた……(笑)

今だったら、石田さんの発言の意味がわかってもらえるかもしれませんね!

ECマーケティング人財育成は「マーケティングチームの内製化」を支援するコンサルティング会社です。ECMJコンサルタントが社内のECチームに伴走し、EC事業を進めながらEC運営ノウハウをインプットしていきます。詳しくはECMJのホームページをご覧ください。

- この記事のキーワード