EC市場の拡大によりオンラインショッピングが生活に定着した一方で、事業者にとって避けられない課題になっているのが「不正利用」です。さまざまなカテゴリがあるなかでも、不正利用のターゲットにされやすい商材とはどのようなものなのでしょうか。代表的なカテゴリとその理由を整理し、EC事業者として取るべき対策を考えます。

不正利用されやすい商品カテゴリとは?

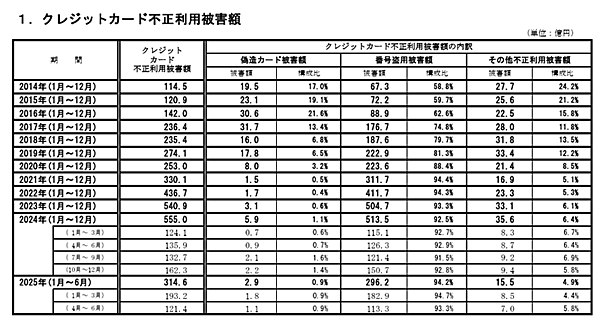

クレジットカードを中心とした決済不正は年々増加傾向にあり、2024年の被害額は555億円に達しました。2025年1月~6月におけるクレジットカードの不正利用被害額はすでに314.6億円に達し、前年同期比で約1.21倍(21%増)となっています。

不正被害は単なる売り上げの毀損(きそん)にとどまりません。調査・顧客対応にかかる業務負荷、SNSなどを通じた評判の悪化、信頼の低下による顧客離れといった二次被害にも直結します。つまり、対策を怠れば長期的な経営リスクとなり得るのです。

不正利用の狙われやすさは、商品そのものの特性に大きく依存します。具体的には、「高額」「換金性」「即時性」「小型で流通しやすい」といった特長のある商材が標的になりやすい傾向があります。

|

カテゴリ |

不正利用されやすい理由 |

|

アパレル(高級ブランド・ジュエリー) |

高額かつ再販売市場が整備されているため、換金性が極めて高い分野です。小型で持ち運びもしやすいため、不正利用の典型的なターゲットとなっています。 |

|

家電・デジタル製品 |

ゲーム機、PC関連、スマートフォン、AV機器などは需要が安定しており、特に品薄商品は転売価格が高騰しやすいのが特長です。フリマアプリやオークションを通じて現金化しやすいため、被害が後を絶ちません。 |

|

デジタルコンテンツ |

ゲームアカウントや課金サービスは即時に利用できることから、不正利用者にとって効率の良いターゲットです。さらに、アカウントの転売やサブスクリプションの長期不正利用なども横行しています。 |

|

バリュー系チャージ |

電子マネーやプリペイドチャージは、入金後すぐに送金や出金が可能な場合もあり、本人認証が不十分だと換金手段として悪用されます。 |

|

ギフト・プリペイド |

代表的な不正利用対象です。コードさえ入手すれば即時利用でき、しかも転売市場が整備されています。購入時に本人確認がないケースも多く、不正利用率が高い商品群と言えます。 |

|

チケット・トラベル |

航空券やイベントチケットなどは高額かつ人気が集中しやすいため、狙われやすい商材です。特にエンタメ系チケットは転売で価格が高騰し、換金性が非常に高い分野です。また、キャンセル時の返金を悪用する手口も確認されています。 |

|

美容・健康 |

単価が高い消耗品であり、フリマアプリなどで再販されやすい特長を持ちます。小型で配送もしやすいため、安定的に現金化可能なカテゴリと言えます。 |

不正利用による被害のインパクト

こうした商品カテゴリで不正利用が発生すると、EC事業者は多方面で深刻な打撃を受けます。

1. 売上損失

チャージバックや返品対応により、直接的な売り上げが失われます。特に高額商品の場合、一件ごとの被害が甚大です。また、不正利用によって発生するチャージバック(売上取消や返金)や追加手数料は、加盟店が負担するケースもあります。不正調査やセキュリティ強化への追加投資も避けられず、利益圧迫要因となります。

2. ブランド毀損

「このサイトは不正利用が多い」という評判が広がれば、顧客は離脱します。ブランド信頼は一度失うと回復が困難です。

3. 業務負荷の増大

不正調査、顧客対応、決済代行会社やカード会社とのやり取りなど、社内リソースを消耗させます。これにより、ECの本来の業務に割くべき時間が奪われてしまいます。

4. 決済手段の制限や契約解除のリスク

不正利用が繰り返し発生することで、決済手段に制限がかかる可能性があります。カード決済の承認率が低下し、カード会社や決済代行会社から契約内容の変更を求められることがあり、最悪の場合、カード決済サービスの利用停止を受けるリスクも存在します。これにより、支払い手段の選択肢が減り、顧客に不便を強いることになります。

EC事業者が取るべき対策

不正利用は完全に防げないものの、被害を最小化しつつ、健全な売り上げを守ることは可能です。ここでは代表的な対策を整理します。

1. 本人認証の強化

「3Dセキュア(本人認証)」やワンタイムパスワードの導入は基本です。リスクベース認証を活用し、必要な取引だけに追加認証をかける仕組みも有効です。

2. 不正検知ツールの導入

行動分析やAIを活用した不正検知ツールにより、通常とは異なる取引を検知してブロックすることができます。アカウント作成時の不正も見逃さない仕組みが必要です。

3. 商品特性に応じた制御

- 高額商品は購入上限や追加確認を設定

- ギフト券やプリペイドは一度に大量購入できないよう制御

- デジタルコンテンツはアカウントの多重利用を監視

4. 決済承認率の最適化と両立させること

セキュリティを強化すると「決済承認率が下がるのではないか」という懸念を抱く企業も多いですが、適切に設計すれば両立可能です。むしろ不正取引を減らすことで、カード会社のリスク判定が改善し、正規取引の承認率が上がるケースもあります。

まとめ

不正利用は商品カテゴリごとに特長があり、アパレル、デジタル製品、ギフト券、チケットなどは特に狙われやすいことがわかっています。EC事業者がまず取り組むべきは「自社がどのようなリスクを抱えているか」を正しく把握することです。

EC事業者が自社の決済状況を客観的に把握するための無料診断サービスやツールを活用することは有効な手段の1つですが、さらに本人認証、不正検知、商品特性に応じた制御を組み合わせることで、「不正対策」と「決済承認率の改善」を両立し、ユーザーが安心してショッピングできる環境作りに取り組みましょう。

YTGATEは「承認率の可視化」を出発点に据え、「カゴ落ち要因の分析と改善施策の立案」「不正リスクと売上確保のバランス最適化」「カード会社との交渉・対話による調整支援」などを行っています。

単なる数値の改善ではなく、その裏にあるユーザー体験や売上最大化への貢献にこだわりながら、EC事業の持続的成長を支えてまいります。

YTGATEの決済承認率改善サービス:https://ytgate.jp/service/payment/