「EC事業を内製化する」――それは必ずしも、「Webサイトやコンテンツの制作スキルを身につける」「リスティング広告の運用を自社内で行う」「自社サイトのシステム改修をECチーム内で解決する」ことを意味しません。ECに関係する専門的な領域は、すでにいち担当者の努力でどうにかなる時代ではなくなっています。

EC事業の内製化を目標に、ECマーケティングに関係するテーマを設定、その判断をするための「考え方」を伝える11回目の連載では、「ECにおける比較」をテーマに解説します。

ここをクリックで連載の目次を表示

- 連載第1回~5回はこちら

- 「生の声」「問い合わせ」の情報を蓄積して、ユーザーへの提案の「解像度」を上げることが大切!

- 「なぜ売れたのか」疑問を持とう! ユーザーの目的からニーズを探るためには「情報管理」が重要になる

- 売れる理由を一番知っているのは誰? それは「お客さま」! ユーザーの声+客観的なデータから売るチャンスを創出しよう

- 再現性が高く「投資効果」が読みやすいネット広告戦略のポイントは? 広告代理店に依頼する時の注意点も解説

- ネット広告で獲得したいのは新規顧客ではない! “リピート顧客になり得る見込み客”だ! 「逆算のマーケティング」で効率的・効果的な広告戦略を実現しよう

ECのマーケティングは「ヒト・モノ・カネ・情報といった自社のリソース」と「外部のマーケティングソリューション」を組み合わせて、「結果として売り上げと利益を最大限に伸ばす」ことが求められます。

つまり「EC事業の内製化」とは「業務の内製化」ではなく、「判断の内製化」なのです。ECの戦略・方針、日々のアクション・行動、そしてソリューションの選択が成果につながっているか、これだけは社内のネットショップ担当者でなければ判断ができません。

「強いEC会社を支えるネットショップ担当者を作る人財育成講座」では、ECマーケティング人財育成(ECMJ)が、こうした判断を行えるEC担当者育成に向けたポイントを解説します。

ECビジネスで常に意識するべき「比較」のお話

そうだね。ネットショップを運営していく上で、やはり大切なのは売り上げと利益を確保して、事業を継続していくことなんだ。そのために、あくまで「手段の1つ」としてネット広告を生かすことが大切なんだよね。

ネット広告を運用することで、自社のECのビジネスモデル自体を見直すきっかけになるような内容でした。

特に「逆算のマーケティング」を展開すると、「実際にお客さまに支持されている理由は何か?」を追求せざるを得ないからね。「自分たちが思っている自社」と「お客さまが期待している自社」とのギャップを知ることができるよね。

もちろん、お客さまの期待に寄せていくか、あくまで自社を貫くか、その判断はEC事業を運営するみなさん次第だね。

それでそれで、今日は何の話をしてくれるの?

今日はECビジネスで常に意識していなければいけない、「比較」の話をしようか。

「比較」に関する意識が習慣化していないEC事業者が多い

ECビジネスとは「比較のビジネス」である。これ、言っている意味はわかるよね。

もちろんわかります。「自分たちのネットショップは、常にどこかのネットショップと比較されている」ってことですよね。

その通り。ごくごく一部の有名ブランド以外は、常に商品もネットショップもどこかのネットショップと比較されている。そしてインターネットという市場も「比較を助長する」動きをしている。だから、さらに「比較」は広がっていく。

なるほど。確かに、お客さまがいろいろなショップや商品を比較することはもちろん、ショッピングモールの機能、比較サイト、レビューや評価などで、ECの市場自体が「比較することを助長している」傾向にありますね。

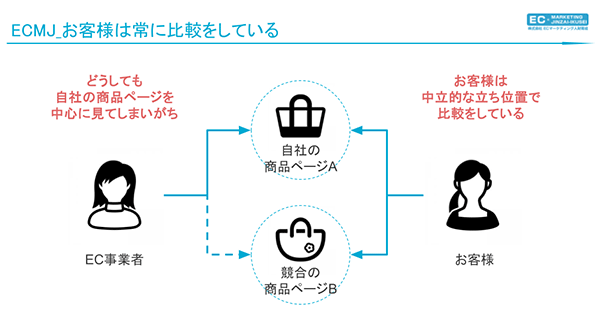

ただ、多くのEC事業者さんがこの「比較」に対する意識が薄いのが現実なんだ。どうしても自社のECサイトや、自社の商品がどう見えるか・どう伝わるかということに関心が強くて、「比較」に対する意識が習慣化していない。

不思議ですよね。自分たちがネットショッピングをするときは必死で比較してより良いものを探すのに、自分たちがネットショップを運営するときは自社ばかりを見てしまっているという……。

私のような仕事をしていると、「うちのWebサイトどうですか?」「ECサイトの評価をしてもらえませんか」みたいな相談をもらうんだけれど、やっぱり「『ジャンルの競合のサイト』『業界の標準的なサイト』に比べてどうか?」というところがポイントになるんだよね。

だから、もしかしたら「うちのWebサイトどうですか?」と相談をくれる時点で、他のサイトと「比較する」という目線が欠けているのかもしれない。

どうしてそうなっちゃうんですかね。

1つは、ECを含むインターネットの「比較」のレベルは、それまでの「比較」の概念と数段違うから。もう1つは、EC事業者は自社のECサイトやページを中心に見ている時間が長い分、中立的な立ち位置での比較がしにくくなっているから、じゃないかな。

たしかに自社のサイトやページはよく見るから、どうしても「買いやすい」と思ってしまいがちなところはありますよね。

まずは「『比較』を意識すること」なんでしょうけれど、実際はどうやって意識すれば良いんですか?

「比較管理」をすることで、お客さまに選ばれる理由や施策を見つける

おすすめしたいのは「比較管理表」を作成することだね。このコラムで何度も出てくることだけれど、大切なのは「管理方法」をまず設定することなんだ。

いきなり「比較しましょう」と言っても、1回きりで終わっちゃうのがオチですもんね。

そうなんだよ。管理方法を決めて、チェックするタイミング(頻度・時間)と管理する担当者を決める。そして、その進捗状況と「ルーチンとして回っているか」を定例会議でチェックする、の流れだね。

結局、そこが重要。

自社商品のセッション数TOP10と競合商品を比較するのがオススメ

「比較管理表」の話に戻るけれど、まずは自社のTOP10の商品の比較を管理することから始めるのが良いと思う。TOP10については、売上高のTOP10なのか商品ページのセッション数TOP10なのか、どちらでも良い。自分だったらセッション数TOP10を選ぶかな。

それは、なぁぜなぁぜ?

セッション数が高いということは、自社のECサイトまでお客さまが来てくれているってことだからね。比較を管理できれば競合ショップよりも選んでもらえる可能性が高い。売上高だと、単純に商品単価が高いものや、1人のお客さまが爆買いした商品が含まれてしまうことがあるからね。セッション数が良いかなと。

1人のお客さまが1000万円購入してくれたら、売上高TOP10に入っちゃいますもんね。

そうそう。「比較管理表」はエクセルやスプレッドシートで作成し、自社商品の商品ページURLとともに、「比較対象になると想像される」競合の商品ページURLを管理していく。ネット上からあらゆる競合を探し出すのは到底不可能なので、比較対象として「想定される」商品ページで良い。もちろん、チェックする商品ページURLは複数でも良いよ。

多くても3つくらいでしょうかね。

お客さまが「選ぶ理由」「選ばない理由」を見つけ、具体的な改善・施策に落とし込む

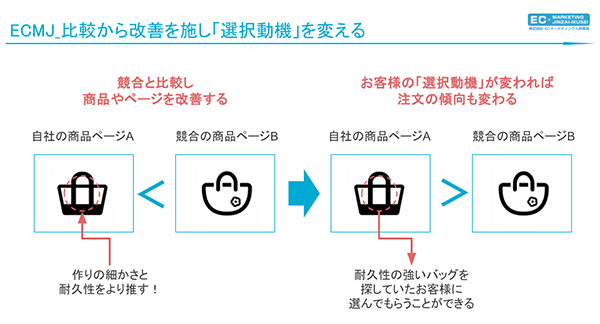

運用はシンプルで、自社の商品ページURLと比較対象の商品ページURLを開いて、「さあ、どっちを選びますか?」をやるわけだ。いわゆる「選択動機」を強化するわけだね。

そして「選ぶ理由」「選ばない理由」を具体的な改善策・施策に落とし込んで、EC運営の通常業務に入れていくと。

そうだね。ECのビジネスは商圏という概念も、ショップの面積という概念もない。だから、たとえば実店舗のスーパーのように「こっちのお店の方が品ぞろえは充実しているけれど、今日はレジ待ちが長そうだから、あっちの人気のないお店で済ますか」みたいなことはない。「より選ばれるショップの、選ばれる商品に注文が集中しがち」なんだよね。

じゃあ、比較の管理をすることによって、お客さまの選択をひっくり返せる可能性があるわけか!

うん。オセロのように一気にパタパタとね。比較対象になっている競合ショップとのちょっとした違い、商品ページのちょっとした違いが大きな注文の差を生んでいることは大いにありえる。「比較管理」はEC事業者のみなさんにぜひルーチンとして入れてもらいたい仕事だね。

「競合と比較されない状況」を作ることも重要

ここまで話したのは、あくまで「お客さまに比較して自社を選んでもらう」というケースだよね。もう1つの視点として、「そもそも比較されないようにする」というのもEC戦略として大切だよね。

たとえば競合ショップが絶対的な存在だったり、大手で価格の真似ができなかったりすると、「比較の上で選んでもらう」というのは現実的ではないかもしれません。

その場合、自社が「どこだったら競合の商品ページに勝てそうか」を考えるわけだ。いわゆる「ランチェスター戦略」だよね。この「どこだったら勝てそうか」はイコール「どこにこだわりのあるお客さまを訴求するか」とも同義だね。つまり、顧客設定の問題とも絡んでくる。

少し難しい話になってきましたね。

さっきの話よりは奥が深いよね。

お客さまは商品を比較するとき「ブランド性」「デザイン性」「機能性」「サービス」そしてそれらを加味した「価格」で、商品を選択している。あとは最近だと「ストーリー性」もあるよね。このいずれかのポイントを飛びぬけて強調することによって、「そもそも比較されない」状況を作っていくわけだ。

「とにかく、デザイン性にこだわりがあるお客さまはうちで!」みたいな感じですね。

ただ、お客さまに響くポイントを見つけ出すのが難しそう……。「的外れ」な提案をすると、逆にオセロがひっくり返ってしまいそうで……。

ネッタヌ君、あなたは学んだじゃない。重要なマーケティング手法を。

は?

覚えてないのかい。あんなに私が力説したのに。

へ?

ほら、前回! 前回! 前回!

あ! 「逆境のマーケティング」を使えば良いのか!!

いや「逆算のマーケティング」ね(笑)

つまり、お客さまが「どのポイントで自社を選んでくれた」のかがわかれば、「どのポイントを推して勝負をすれば良いか」がわかるってことだよ。

たしかに! それなら「的外れ」な提案にはなりませんね。なんだかつながった! ネッタヌもきちんと注文データを見てみます!

ECマーケティング人財育成は「マーケティングチームの内製化」を支援するコンサルティング会社です。ECMJコンサルタントが社内のECチームに伴走し、EC事業を進めながらEC運営ノウハウをインプットしていきます。詳しくはECMJのホームページをご覧ください。

- この記事のキーワード