アウトオブザボックスが実施したAI検索に関する調査によると、AI検索で有効回答が得られなかった場合、75.6%が「Google検索に切り替える」と回答した。また、AI検索の回答結果の満足度が低い場合の情報の補填は「企業の公式ホームページを見る」「サービスや商品のホームページを見る」などが上位にあがった。

調査対象はAI検索を使っている20代の男女402人。調査期間は2025年11月4~9日。

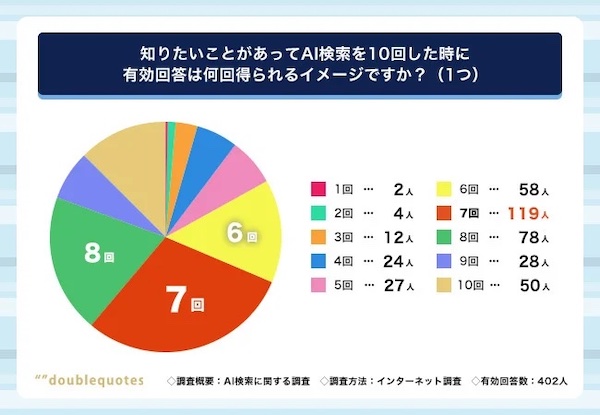

AI検索10回のうち有効回答は7回

AI検索を10回した時に有効回答は何回得られるイメージかを聞いたところ、最も多かったのは「7回」で119人、続いて「8回」が78人、「6回」が58人だった。「10回」と回答したのは50人で、アウトオブザボックスは「Z世代の多くがAI検索から高い確度の回答を得ていると感じている」と見ている。

有効回答を得られなかったと答えた回答者に理由を聞いたところ、「観光地について質問したところ、実際には存在しない観光地の名前と解説が含まれた回答が返ってきた」「『海外留学おすすめ』でAI検索したらその国の名産や観光地を紹介された」「手軽に作れる時短レシピを10個教えてと質問したら、5個しか送られてこなかった」といったコメントがあがった。

有効回答が得られない際のアクションは「Google検索」が最多

AI検索で有効回答が得られなかった場合どうするかを聞いたところ、最多は「Google検索」で304人、続いて「Yahoo!検索」が84人、「友人・知人に聞く」が79人だった。

「インスタ」(50人)や「TikTok」(40人)よりも、従来の検索エンジンを優先している。アウトオブザボックスは「デジタルネイティブとも言われるZ世代ですら、最終的にはSNSよりも検索という、従来の検索手段を信頼している」と解説している。

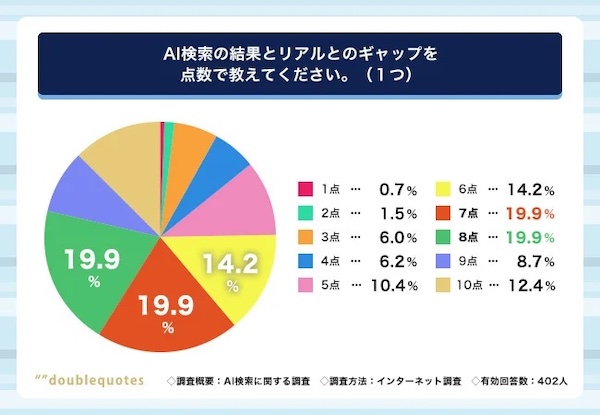

期待とのギャップを感じる人は4人に1人

1~5点を「ギャップが大きい」、6~10点を「ギャップが小さい」とし、AI検索の結果とリアルとのギャップを点数で聞いたところ、6~10点に回答が集中。ギャップが小さいと感じている割合が全体の75.1%を占めた。

1~5点と回答し、ギャップが大きいと感じている割合は全体の24.8%だった。アウトオブザボックスは「有効回答が得られたと思っていても、実際に情報を活用した際には、およそ4人に1人が期待とのギャップを感じている」と解説している。

92%が「AIを完全には信頼していない」

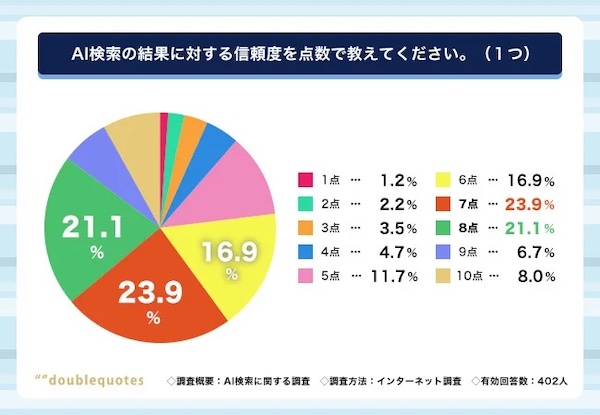

AI検索の結果に対する信頼度を点数で聞いたところ、「7点」が最多の23.9%、続いて「8点」が21.1%、「6点」が16.9%で、「6~8点」が全体の6割強を占めた。

「10点(満点)」の回答者は8%にとどまり、92%のZ世代がAI検索に対して完全には信頼を置いていない結果となった。

信頼度を10点未満とした回答者にその理由を聞いたところ、「ソースがわからない、本当に正しい情報なのか不安」「ランチのおすすめを聞いたけれど、今は閉店していたり、営業時間が違ったり、そもそもない店もあったから」「情報が古かったり、信頼しても良い情報か微妙なものが多いので結局自分で調べることになる」といったコメントがあがった。

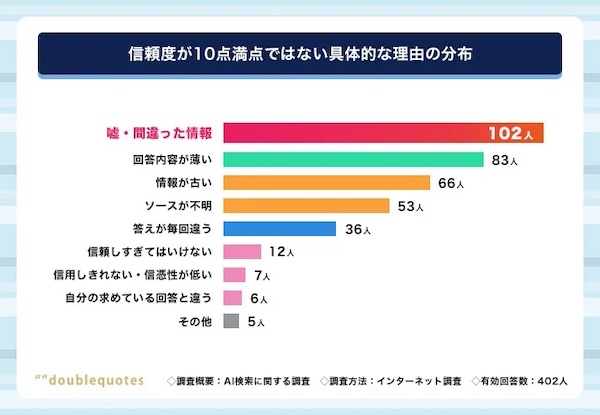

信頼度が10点未満の回答者に聞いた具体的な理由を基に、回答内容をカテゴリごとに分けたところ、最も多かったのは「嘘・間違った情報」が102人、続いて「回答内容が薄い」が83人、「情報が古い」が66人だった。

情報補填のトップは「企業の公式ホームページ」

AI検索の回答結果の満足度が低い場合、より納得・情報補填をするためにどうするかを聞いたところ、「企業の公式ホームページを見る」が最多で211人、続いて「サービスや商品のホームページを見る」が189人、「口コミ・レビューを探す」が154人だった。

アウトオブザボックスは「Z世代はAI検索で十分な回答が得られないと、より確かな情報を求めて『Google』検索を行い、企業の公式サイトや信頼できる情報源へと向かう行動をとっている」と解説している。

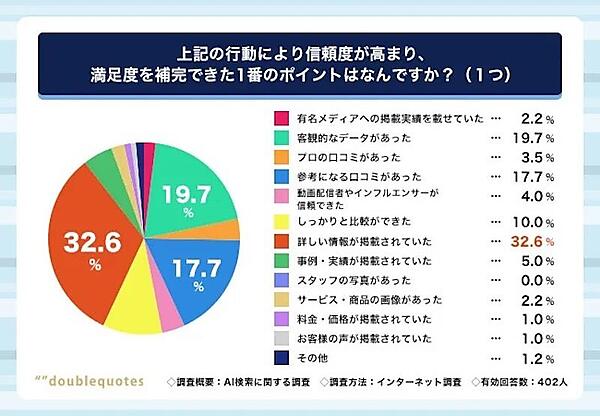

満足度を高める主な要因は「詳細情報の掲載」

より納得・情報補填をするために行う行動(前述の質問の回答)によって信頼度が高まり、満足度を補完できた1番のポイントを聞いたところ、「詳しい情報が掲載されていた」が最多で32.6%、続いて「客観的なデータがあった」が19.7%、「参考になる口コミがあった」が17.7%だった。これらの結果から、アウトオブザボックスは「Z世代は『第三者による検証』や『実例』といった根拠を必要としている」と推測している。

調査概要

- 調査期間:2025年11月4日~9日

- 調査方法:インターネット調査

- 調査対象:AI検索を使っている20代の男女402人(男性29.6%、女性70.4%)