お客さんの動き方には流れがあります。「お店に入った」「商品を手に取った」「買ったり買わなかったりした」「一度買ったお客さんがまた来てくれた」。このような「物理的な動き」を数字で表し(数値化)、「集客・接客・追客」の3フェーズを踏まえて、分析しましょう。

売上を「分解」すると、状況がよく分かる

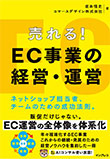

売上にまつわる数値には色々あります。例えばECサイトの売上は、「売上=アクセス人数×転換率×客単価」という方程式で表すことができます。これを「売上方程式」と言います。

「集客」でアクセス人数を増やし、「接客」で転換率(=購入率)と客単価を上げれば、売上は伸びるはずですね。

ただ、経験者の方はご存知と思いますが、この方程式は例え話で、そのままでは使えません。実際は、お店の売上は商品売上の合計ですから、実践での方程式は以下のようになります。

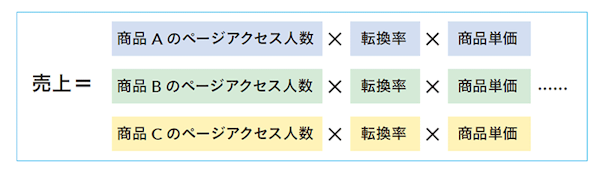

他にも、実践的な方程式が色々作れます。

本当に大切なのは、これら「方程式」よりも、「要素に分解する」という考え方です。上記の方程式は、どの方程式も、売上を「売上を構成する要素」に分解していますよね。これを「因数分解」と言います。

因数分解すると、仕事をコントロールできる

「因数分解」といえば中学校で習う数学ですが、ビジネスでの因数分解は、数字を「複数の要素」に分解して、理解しやすくすることです。

前述のように「売上を複数の要素に分解する」と、例えば売上が落ちてきた時、どの要素が下がっているかを調べられるので、「この商品の売上が落ちたから、売上が減ったのかな」「リピーターが減ったから、売上が減ったのかな」などと、原因を推定しやすくなります。

また「どの要素を動かして売上を伸ばそうか」などと作戦も考えやすくなります。特定商品やカテゴリの売上を伸ばすのか、リピーターの売上を伸ばすのか、Amazon店の売上を伸ばすのかなど。このように、何ごとも「要素ごとに分ける」と、状況がよく分かります。「分ける」と「分かる」は似ているんです。

売上アップは、「パイプの水漏れを見つけてふさぐ」作業に似ています。お客さんの購買プロセス――検索結果から来店して、ページを見てくれている――のに、商品を買わない。水漏れですね。商品ページに穴が空いているかもしれませんね。因数分解しておくと、この「水漏れ穴の発見作業」に便利なのです。

このような因数分解についての感覚がないと、色々な問題が発生します。まず問題の全体像が把握できません。焦るばかりで、議論も曖昧になります。効果測定もできません。その結果、全く効果のない施策に時間とリソースを費やしてしまうかもしれません。

数字で状況を確認し、施策を検討する

以上を踏まえて、実践につなげるには、「商品単位」で見ていくのが基本です。

まず注目すべき商品を特定します。例えば、これまで売れていたうどんが売れなくなった。次に、各要素を見ます。「商品ページの閲覧人数が減ったのかな」「転換率が下がったのかな」などと点検します。

転換率が下がっているなどのデータを見た後に、実際の商品ページなども見に行ってチェックします。すると、夏場なのにアツアツの「かけうどん」写真のままだった、これが数字が悪くなった原因だ、などと分かります。夏らしい「ざるうどん」の写真に差し替えると数字が戻るはずです。修正した後に、改めて数字を確認します。

こういった具体的な分析についての詳細は、法則27で紹介します。

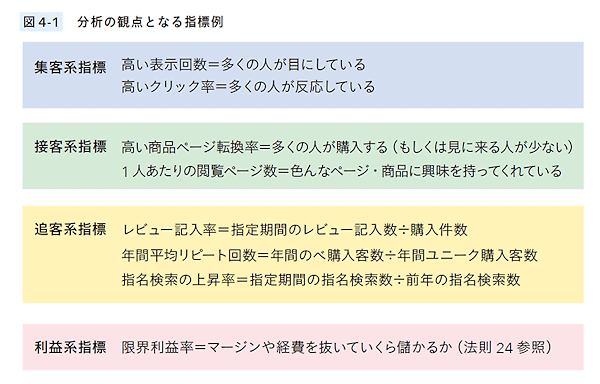

前述の通り、様々な角度から分解できますが、図4-1は、分析の観点となる指標の例です。

これらの数字が実際に計測・取得できるかどうかは、モールや本店や広告のシステム次第ですが、分かる範囲で数字を使って状況を把握し、打ち手を考えていきます。

以上を踏まえて、次の法則からは「集客・接客・追客」の具体的な施策を紹介していきます。

「因数分解」は、色んなことに使えます。例えばコスト管理でも販促費・人件費・物流費などに分解しますよね。普段の生活でも、ダイエットは摂取カロリー(食べるもの)と消費カロリー(運動)に分解できますね。日頃から「この数字は何に分解できるかな」と意識していると、数字に強くなれます。

この記事は『売れる! EC事業の経営・運営 ネットショップ担当者、チームのための成功法則。』(インプレス刊)の一部を編集し、公開しているものです。

売れる! EC事業の経営・運営 ネットショップ担当者、チームのための成功法則。

坂本悟史 /コマースデザイン 著

インプレス 刊

価格 2,400円+税

ECの仕事を「販売・業務・組織・戦略」の 4分類に整理。現代のEC販売はもちろんのこと、仕入れ・製造から受注・出荷までのEC業務、AIやリモートを活用したEC組織運営、商品開発やブランディング、会計や経営計画などのEC戦略までをカバー。経営者の学び直し、担当者の育成、組織の共通言語におすすめです。