EC販売の構造について解説します。まず、自分が買い物をする時のことを思い出してみてください。目についたものや、検索で一番最初に出てきた商品を買うでしょうか? 違うはずです。あれこれ見比べて選んでいますよね。自店舗の商品も同じ様に「見比べられている」ことを理解しましょう。

現代の商売は「比較されている」

今やあらゆる商売が、ネット上のプラットフォームで比較されています。Amazonや楽天市場、UberEats、食べログやじゃらんnetなど、「比較しながら探せる便利なサービス」が身の回りにたくさんありますよね。

お客さんは、スマホでサクサクと商品やサービスを調べ、一番「安い順」や「早い順」や「人気順」で並べ替えて選んでいます。ハウスクリーニングや引越し業者なども簡単に比較できる時代です。

このようにプラットフォームが発達した結果、現代のあらゆる事業者は「徹底的な比較」にさらされているのです。商売は本質的に比較されるものですが、その比較が買い手にとっては「圧倒的に簡単」で、売り手にとっては「圧倒的にシビア」になっています。

よって、我々事業者が、お客さんに選んでもらうためには、たくさんの他社と比較されて「選ばれる」ことが必要不可欠なのです。特にECモールでは顕著ですが、本店(独自ドメイン店)でも、Google検索結果や検索画面での広告で比較されているので、状況は同じことです。ほとんどの商売は、「比較」から逃れられません。

「比較される」と「価格競争になる」のか?

たくさんのお店と比較されると、大変な競争になる……それで疲弊する……と思いますよね。みんなが同じようなものを売っているなら、安くてお得なほうが選ばれるはずだ、と思いますよね。しかし、必ずしもそうとは限りません。

実際のところ、お客さんの比較基準は「価格だけではない」からです。例えば先日、筆者が軽作業を依頼した便利屋さんと話した際、「最初は料金が安いほうが売れるかなと思ったけれど、案外『自分の全力の笑顔写真』などを載せているほうが、ちゃんとお客さんが来てくれる」と言っていました。確かに、やみくもに最安を選ぶのは、「安かろう悪かろう」かもしれないというリスクを感じることもあります。

この方は、人となりをアピールし、信頼してもらいLINEでつながって、声をかけやすくすることでリピートを獲得しているそうです(筆者もリピートしています)。他にも、女性向けに特化したサービスで差別化している事業者さんもいるそうです。

このように、利用者によって比較基準は「価格以外」にもたくさんあるのです。それもそのはず、人間は一人一人違う生活事情や価値観や好みやライフスタイルを持っているからです。つまり、「価格以外の比較基準」に敏感になることが、選ばれることへの近道と言えます。

もちろん価格競争できる商品やお店は価格競争路線でもよいのですが、「安い商品は不安を感じさせやすい」ことも事実です。このような場合、「安さの秘密は契約農家さんからの直接仕入れ。プロ愛用の店だから、この価格でレストラン品質」などと安くできる理由を訴求すると、安さ以外の魅力も追加されます。武器が増えるので、安さがウリの皆さんも「比較基準の多様性」には敏感になってください。

お客さんの比較基準は実は様々

お客さんがサービスを選ぶ際の判断基準は、価格や早さだけでなく、個包装(小分けで小さいからちょうどいい)、バリエーション(他にない色だった、タイトなのが良い、締め付けないのが良い)、対象(高齢者でも使いやすい)などなど、実に様々な比較ポイントがあるものです。

だからこそ、私たち事業者には徹底的に見比べられながらも、コスパだけで徹底比較される「非合理な価格競争」には巻き込まれず、別の角度から魅力を打ち出せる余地があるのです。「誰しもが思いつく、分かりやすい比較基準」に閉じず、「一部の人だけが重視する特殊な比較基準」にフォーカスできると、競争回避ができます。

そして、ECは全国から(あるいは世界から)お客さんが集まりますから、実店舗では考えられないほどニッチな比較基準を持つ人も、本当に多いのです。最近では、AIによって、ユーザーの好みの基準に合わせて「おすすめ順」で提案されることも増えました。ニッチな好みとニッチな商品は案外出会いやすくなっています。

一朝一夕にできることではありませんが、「見比べられている」というシビアな状況認識を持ちながらも、「なんとか別軸を見つけて競争を回避する」ことで、平和な商売を目指すことができます。

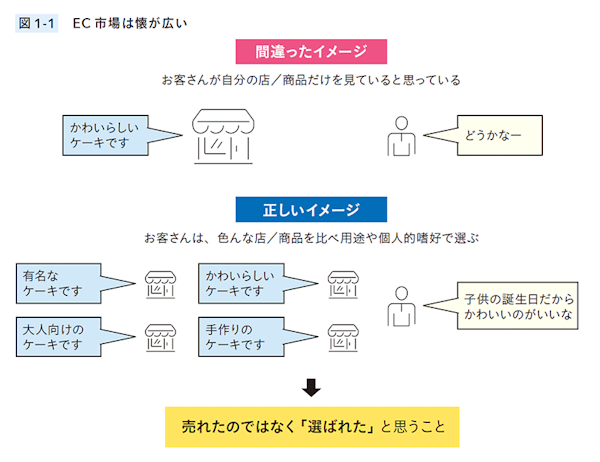

EC市場は「懐が広い」

お客さんは「自分の目的」に合わせて、お店や商品を選びます。「うちの子供の誕生日だから、かわいくて、ちょっとサプライズ感のあるケーキがいいな」というお客さんなら、そういった商品が選ばれます。逆に大人の誕生日には、また違ったケーキが選ばれるでしょう。

市場とはマッチングです。つまり、勝つか負けるかの「店同士の競争」ではなく、「それぞれの商品が、それぞれ最適なお客さんと結ばれる」関係を成立させることなのです。

だから、自分の商品の特徴を「〇〇したい人にオススメ」とアピールすれば十分です。そのために、自分の商品の良さを知り、「自分と相性の良いお客さん」にアピールすることが大切です。

EC市場はどんどん大きくなっており、日本国内で2022年には年間23兆円規模と、ずっと右肩上がりを続けています。これが意味することは、「巨大市場にやってくるお客さんの全体数がどんどん増えているので、ニッチな商品でもマッチング成立しやすい」ということです。

事実、筆者は、2000年代に楽天社員としてECコンサルタントをしていた頃、乾物の「かんぴょう」を売るネットショップを担当したことがありますが、その頃は1円も売れませんでした。でも現在では、たくさんのレビューがついて、よく売れています。わざわざECでかんぴょうを取り寄せたい人は全国にわずかしかいないと思いますが、全国からお店に集まってくるので、まとまった売上になるわけですね。

競争が激しいようで、意外とチャンスもあるというECの経済構造が伝わりましたか。EC市場の懐は広いので、小規模事業や後発であっても、うまく工夫すれば事業を成立させることができます。

ただし、その大前提となるのが「比較されている」という自覚です。社内の都合ばかり考えず、自分の世界に閉じこもらず、他社と自社の商品が「見比べられている」現場に目を向けましょう。特に、検索結果画面で、隣にいるライバルと自分を謙虚に比べてください。そうすることで、自分が何をすべきかが見えてきます。

法則2から、具体的な施策を紹介していきます。

ワンポイント

面白いことに、ネットでは売れ筋の商品が実店舗と違うことが少なくありません。とある靴屋さんは、実店舗ではコンバースがよく売れるのに、ネットでは「安全靴(工事現場で使う靴)」が売れていました。なぜなら、コンバースは商圏の広いネットでは競争が激しすぎましたが、安全靴はネットでは他店に品揃えがなかったのでよく売れたわけです。ちなみに、このエピソードを教えてくれた靴屋さんは、ニッチな靴の販売をスタート地点として、今では、色々な靴が売れる有名ネット靴屋さんになりました。

この記事は『売れる! EC事業の経営・運営 ネットショップ担当者、チームのための成功法則。』(インプレス刊)の一部を編集し、公開しているものです。

売れる! EC事業の経営・運営 ネットショップ担当者、チームのための成功法則。

坂本悟史 /コマースデザイン 著

インプレス 刊

価格 2,400円+税

ECの仕事を「販売・業務・組織・戦略」の 4分類に整理。現代のEC販売はもちろんのこと、仕入れ・製造から受注・出荷までのEC業務、AIやリモートを活用したEC組織運営、商品開発やブランディング、会計や経営計画などのEC戦略までをカバー。経営者の学び直し、担当者の育成、組織の共通言語におすすめです。

- この記事のキーワード