継続率88%のサブスクを創出。「ネッ担アワード2024」MVPのカンロEC部門のチーフマネージャーに責任者に聞く、メーカーECの成功事例

自社ECは前期比40~50%増の売上高を維持しているカンロの自社EC。メーカー直販ECの成功例として、2024年「ネットショップ担当者アワード」MVPのカンロ・武井氏に取り組みを聞く

2025年10月14日 9:30

2024年11月、EC業界で活躍する“人”にフォーカスし、個人の功績や取り組みを表彰する第2回「ネットショップ担当者アワード」で、MVPにあたる「ネットショップ担当者アワード」賞をカンロの武井優氏が受賞した。武井氏はチーフマネージャーとしてD2CのECに取り組み、2021~2023年度のEC売上の伸長率は前年度比40~50%増。2024年度も堅調だ。

「ネットショップ担当者アワード」で選考委員長を務める中島郁氏と、武井氏に受賞者のアフターインタビューを実施。メーカーECがD2Cに成功したポイントを掘り下げる。

11月6日(木)、第3回「ネットショップ担当者アワード」授賞式を開催します! 東京・赤坂インターシティAIRにて14時25分から開会。参加無料(事前登録制)です。ふるってご参加ください! ★第3回授賞式・受賞者の詳細はこちら:https://netshop.impress.co.jp/award/2025/ceremony |

キャンディ市場No.1の老舗企業

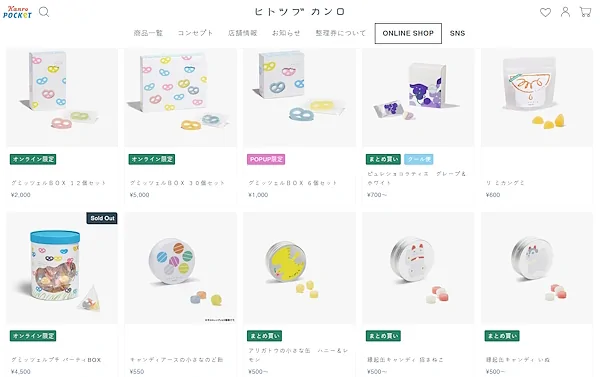

ECの成長はグミがけん引

カンロは菓子、とりわけアメとグミを主力商品としている、創業113年目の老舗メーカーだ。商品は国内の一般流通向けに袋物やグミの小袋を展開。EC売上高は、直営店を展開している「ヒトツブカンロ」商品の構成比が高くなっている。同名の直営店を東京都で2店舗運営。オンラインではEC専売商品も展開している。

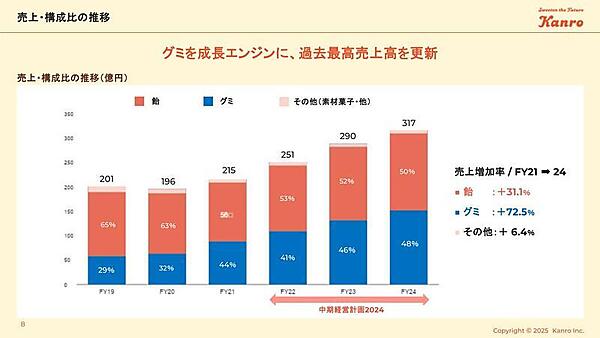

国内キャンディ市場では近年、グミの人気が顕著に高まっている。コンビニなどでもグミの棚が急速に拡大しており、キャンディ市場全体もグミを中心に大きく成長している。カンロでも特にグミが成長エンジンとなっており、過去最高の売り上げを更新している。

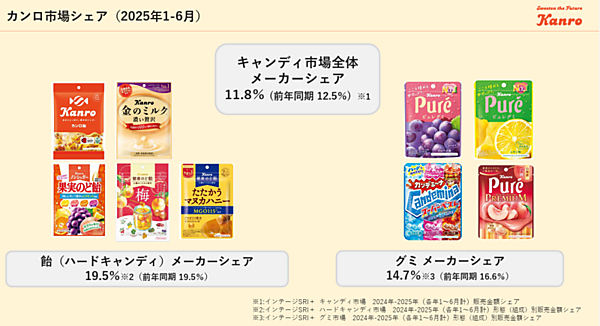

市場シェアで見ると、2025年1-6月期(中間期)では、キャンディ市場全体ではメーカーシェア11.8%、アメ(ハードキャンディ)では同19.5%、グミでは14.7%となっている。

2024年時点ではキャンディ市場におけるカンロのシェアはキャンディ全体では1位、グミは2位、アメは1位だ(キャンディ市場にはグミ、アメ、タブレット菓子などを含む)。

自社ECサイト「KanroPOCKeT」では、直営店の商品、EC専売商品も展開。ブランドサイトとしての役割も持っている。2025年1月には「KanroPOCKeT」内にコミュニティページも開設。ユーザーと双方向のコミュニケーションを深め、エンゲージメントアップを図っている。「『KanroPOCKeT』は単なるECサイトではなく、お客さまとつながる場としての位置付けています」(武井氏)

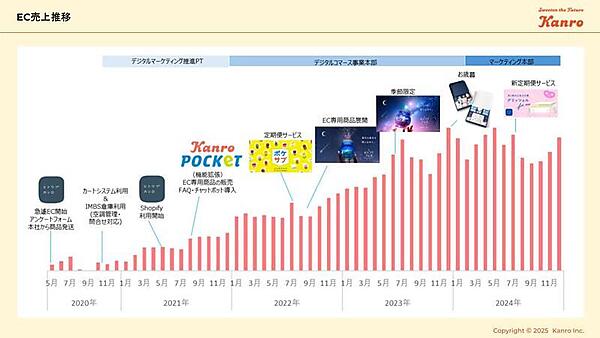

EC販路はコロナ後に急加速

カンロのEC売上は右肩上がりで堅調である。自社ECサイトは過去に運営していたことがあったが、コロナ前まではクローズしていた。だが、コロナ禍で「ヒトツブカンロ」の直営店の休業を余儀なくされ、ECの再開が決まった。

当初は提供する決済手段が銀行振り込みのみだったりと手探り状態でしたが、それでもECは好調で、売り上げの手ごたえは大きかったです。その後カートシステムに乗せ替えつつ、並行して見直したデジタルマーケティングのプロジェクトも順調に進みました。

当時私は広報だったのですが、その後、プロジェクトの責任者になりました。当初の予想通り「グミッツェル」の売り上げが目立って伸び、カートシステムの導入でさらに成長しました。(武井氏)

こうした環境整備に加え、後述の商品開発などが実を結び、カンロの自社ECは前期比40~50%増の売上高を維持している。

カンロさんは老舗企業ではありますが、時代に合わせてDX化を進め、デジタルマーケティングを推進し、結果として成長できた。数字を見ると、カンロはECの成功が全体の底上げにつながったと言えるでしょう。(中島氏)

「体験」を楽しませるEC専売商品

ここからは、カンロがECで成功した要因のひとつとして商品にフォーカスする。カンロでは、一般に流通させる卸売りでは物流や品耐久などの制限が多い商品を、EC専用として企画している。また、既存の商品では実現できないような「新たな挑戦をする場」としてもECを活用。アメやグミの良さを最大限に引き出せるシリーズもラインアップしている。

その商品第1弾として登場したのが「ホシフリラムネ」。体験価値を重視している、瓶にラムネを入れる商品だ。ラムネはビンに最初から閉じ込めず、小袋に入れて分けて提供。ラムネを入れる行為自体を、ビンのなかにラムネの「星」を降らせ、星空を閉じ込める――というストーリーを付加した「体験」にしている。ラムネの内容量は100グラムで、価格は税込2000円。

初回生産分はSNSとテレビで取り上げられて約9日間で完売しました。ブランディングや顧客体験の向上に寄与しています。(武井氏)

中島氏は、「送料やハンドリングのコストなどを考えると、ECで専売する商品としては安いほう」だと指摘。自社ECサイトはメーカー直販だから利益は出せるものの、「『一人の顧客が1個だけ買う』という買い方をされるとセールスとしてはつらいのではないか」(中島氏)

これに対し、武井氏は「ラムネは通常、100円、200円で買うもの。「2000円のラムネ商品」というのはチャレンジングだった。これが好評な商品になったことで自信がついた。また、ほかの類似商品や定番商品も購入してくださったりと、顧客単価もアップしている」と説明している。

継続率は驚異の88%。「ご褒美」がテーマのサブスクサービス

「KanroPOCKeT」では、「ご褒美」をテーマにしたサブスクリプションサービス「グミッツェル for me」も展開している。内容は「グミッツェル」と月替わりの商品1品。1回あたりの価格は合計3000円(送料を含む)。顧客の視点で喜ばれるサービスを追求した。

サブスクならではの特長は、人気で手に入りにくい「グミッツェル」が、確実に毎月自宅に届くこと。そもそも、人気の「グミッツェル」を扱うことで商品の訴求力は強い。利用者が優越的に入手できる環境を作ることで「グミッツェル for me」の利用が広がり、成功したという。

「グミッツェル for me」の継続率は約88%となっています。ライトな層のお客さまはもちろん、コレクターのような熱心なファンにも支持いただいています。(武井氏)

約88%という継続率は脅威。単品通販のリピート商材としてメジャーな化粧品や健康食品よりも高い数値です。商品の力と、「グミッツェル」が確実に手に入る優越的に入手できる環境を作ったことが本当にうまくいった例だと感じます。(中島氏)

「グミッツェル for me」の利用者には、「グミッツェル」の季節商品といった限定品も先行して案内するなど、さまざまな付加価値を上乗せしている。

「グミッツェル for me」の前身となるサブスクリプションサービスは「ポケサブ」。「グミッツェル」を含むカンロの展開商品を届けるという内容だったが、利用者からは「グミッツェル」の購入がほとんどだったことから、それをメインに据えたサブスクリプションサービスにアップデートした。これが奏功し、継続率アップにつながった。

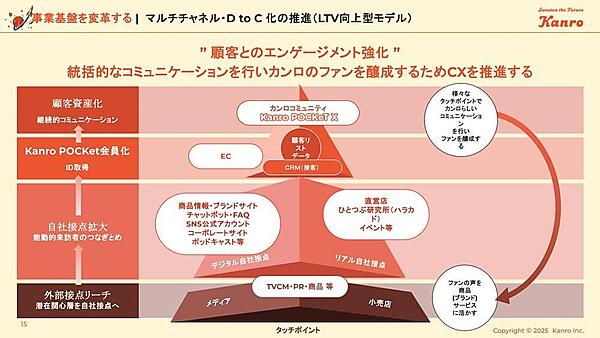

EC基盤を生かした事業基盤の変革

武井氏の部署が取り組んでいるのは「KanroPOCKeT」を顧客設定の中心に据えること。ECの基盤をカンロ全体に展開し、顧客とのつながりを強化する――つまり「顧客とのエンゲージメント強化」をめざしているのだ。カンロのファンを醸成するためさらなるCX(顧客体験)を推進している。

ECを基盤にして、会社が顧客との接点を継続的に持つ仕組みを導入しようとしている。これは大きな事業基盤の変革だ。

具体的には、事業構造の頂点にカンロコミュニティに属する顧客を配する。これは企業にとっての資産だ。会員化を促す役割を持つ「KanroPOCKeT」では、体験価値の提供を含め、顧客との距離感を縮める商品展開を行う。

カンロが提供する体験価値の定義について、武井氏は「大きな変化をもたらすものではない。普段の日常の中で少しだけ、前向きにさせたりリフレッシュさせたり、癒やしを与えてくれたりすること」だとしている。「『スイートな瞬間』『1粒ずつの体験』といった、カンロが掲げるコーポレートパーパスやビジョンそのものです」(武井氏)

デジタルマーケティングはマス向けの流通と違って、商品の販売にあたりターゲティングがしやすいが、一方で、メッセージが明確でないとリーチしにくいという側面がある。

カンロさんのECは聞けば聞くほどうまくいった事例だと感じます。(中島氏)

武井氏はECの運営について「売上規模はまだ課題がある」としつつ、顧客のファン化、コミュニティの拡大などファンと一体となって事業を伸ばしていくことで、さらなる成長を見込む。

まだまだ「挑戦している段階」という認識です。これからも業界自体を盛り上げていきたいと思っています。また、部署でデジタルマーケティングを推進してきたことで、デジタルやITの知識を持つ幹部が増える、会社全体の変革が進むということを実感しました。(武井氏)

11月6日(木)、第3回「ネットショップ担当者アワード」授賞式を開催します! ★第3回授賞式・受賞者の詳細はこちら:https://netshop.impress.co.jp/award/2025/ceremony |

- この記事のキーワード