多くの企業がECを主軸にしたビジネスに切り替えようと模索している。ただ、当然のことながら簡単な道のりではなく、歴史の長い企業であればなおさら難しい。創業120年以上の老舗総合卸問屋のエトワール海渡は、その長い歴史から見ると短期間でビジネスモデルをBtoB-ECに大きく転換し、成果をあげている。その立役者に実績につながった取り組みを聞く。

|

11月6日(木)、第3回「ネットショップ担当者アワード」授賞式を開催します! 東京・赤坂インターシティAIRにて14時25分から開会。参加無料(事前登録制)です。ふるってご参加ください! ★第3回授賞式・受賞者の詳細はこちら:https://netshop.impress.co.jp/award/2025/ceremony |

老舗商社がEC化率20%→90%に成功したワケ

エトワール海渡でデジタルマーケティングを担当している営業開発部の桑原惇副部長は2024年、「ネットショップ担当者アワード」の「フロンティア賞<BtoB部門>」を受賞した。この賞は、受賞者が自社のEC事業において、新しい取り組みに果敢に挑戦し、実績をあげている人物を表彰する賞だ。

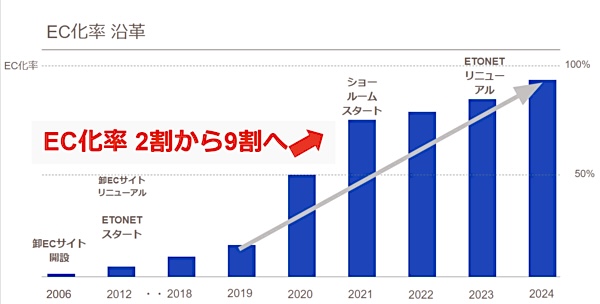

同アワードの選考委員の1人であり、オルビスのCDOやRESORTで代表取締役を務める石川森生氏とともに、コロナ後、EC化率を従前の2割から9割に引き上げた桑原氏の大変革の取り組みについて掘り下げる。

2024年ネットショップ担当者アワード フロンティア賞<BtoB部門> 受賞

「ネットショップ担当者アワード」選考委員

創業100年超の商社、エトワール海渡

エトワール海渡は、1902年創業の老舗総合卸商社であり、仕入れ専用のBtoB-ECサイト「ETONET」を運営している。食品関連の商品を中心に約2万点を取り扱い、国内外の小売業者に供給している。東京・日本橋にはショールームを構え、会員制で利用可能だ。

ECサイトやショールームを通じて季節ごとの商品提案や店舗運営のアドバイスを提供し、迅速な支払い対応や仕入れデータのフィードバック。さらに、物流や金融など幅広いサービスを展開しているも特長だ。

「ETONET」では業者が効率的に仕入れを行える仕組みを整備。デジタルとリアル(ショールーム)を融合させて、顧客のさまざまなニーズに応えている。

時代の潮流がデジタルシフトを後押し

近年急速にEC化率を高めたエトワール海渡。創業当初は貴金属小物を扱う製造卸業として事業を開始したが、その後商品のラインアップを拡大し、ショールーム型の店舗で多様な商品を取り扱う総合卸商社へと変化してきた。

2019年頃からEC化率向上の取り組みを加速し、2021年にはEC化率が大きく向上した。EC化率は従前の20%から90%への急拡大に成功した。

ECサイト自体は2006年に開設しており、早い段階からEC分野に着手していた。その後、2012年にサイトを「ETONET」にリニューアルして本格的に運用を開始。しかし、販路はリアルな店舗販売が中心だった。2019年から2020年にかけて、よりEC化率を高める必要性を感じてどう進めるべきか模索していたところ、コロナ禍が契機となり、その後の変革を後押しした。(桑原氏)

この時期、メーカーが顧客に直接商品を販売するDtoCのビジネスモデルが注目されるようになった。エトワール海渡も、この流れに対応するため従来の実店舗販売を見直した。2021年以降、東京・日本橋の店舗では在庫を持たず、商品の展示や顧客体験に重点を置いたショールーム形式へと移行している。

この変革の背景には、新たなチャネルを模索する中での苦悩や葛藤があった。

コロナ禍により人々が外出できない状況が生じたことで、DtoCのような直接的な販売チャネルが求められるようになった。

ただし、コロナは一つのきっかけに過ぎない。EC化率を順調に高められた理由は、コロナによるものではなく、元々の市場動向や企業の適応能力が大きく影響している。(石川氏)

エトワール海渡が乗り越えた3つの課題

エトワール海渡のEC化率を向上させるための課題と、それを解決するための取り組みについて解説する。同社の取り組みは主に3つの課題に焦点を当てている。それが「二重在庫管理の問題」「EC仕入れの浸透」「情報の伝え方」である。

課題1: 二重在庫管理の問題

EC事業の開始後、エトワール海渡では東京・日本橋の売り場(ショールーム)と物理倉庫で在庫が分散管理されており、在庫の正確な把握が難しい状態にあった。このため、リアルタイムの在庫状況がわからず、小売業者への対応が遅れるケースが生じていたという。

この課題を解消するため2021年に日本橋のショールームを、在庫を持たない展示専用の施設として物理倉庫での一元管理に切り替えました。この結果、社員の管理業務が効率化され、小売業者も必要な在庫を正確に確認・確保できるようになりました。(桑原氏)

課題2: EC仕入れの浸透

小売業者の仕入れ業務を徹底的に分析し、ECサイトに反映させた。具体的には、在庫状況をECサイト上でリアルタイムに表示し、小売業者が在庫数を見ながら計画的に確保できる仕組みを整備した。

一時的に在庫を確保できる「出荷保留機能」や、定番品や季節商品をリスト管理できる「お気に入りリスト」機能も導入し、「ETONET」利用企業さまの効率的な仕入れを実現しました。リストを分けたり、ラベルを付けたりもできるようにしています。(桑原氏)

一般的なtoC向けのECサイトでは、ユーザー向けの利便性がここまで行き届いていないことがほとんどです。仕入れしやすいサイトを追求されていますね。(石川氏)

課題3: 情報の伝え方

リアルでの対面販売では伝えられていた商品の詳細情報を、ECサイトでも適切に伝えるため、ブログや商品説明コンテンツを強化した。

40人の専門バイヤーが商品の魅力を発信することで、顧客の商品への理解を深め、満足度アップを図っています。また、インスタライブの配信といったデジタルチャネルを活用し、商品の特長や使い方を直接的にわかりやすく伝える取り組みも行っています。(桑原氏)

さらに、サプライヤーの工場見学やインタビューを通じて商品への思いを伝え、仕入れ先と小売業者の信頼関係を構築している。

商品と顧客企業をマッチングさせる、単なる商品流通のプラットフォームになるのではなく、独自の付加価値を上乗せするのは非常に大事なこと。専門バイヤーの目利きと、実績・経験に基づいた提案があるからこそ「エトワール海渡さんで仕入れしようかな」という気持ちにさせているのだと感じます。(石川氏)

EC化率向上のための施策を支えた「挑戦を後押しする」企業カルチャー

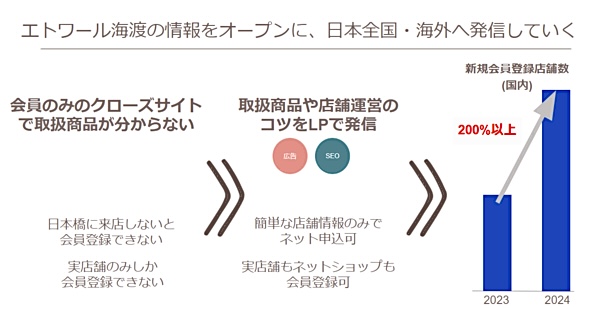

エトワール海渡は今後もEC化率の向上をめざしつつ、これまで既存の会員である小売業者に対して仕入れ業務をより効率化する取組に注力してきた。今後はより多くの国内および海外の小売業者に向けて、仕入れ体験を提供する施策を進めていく予定としている。

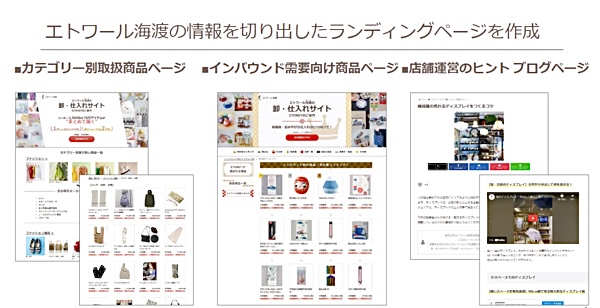

前述の通り、ECサイト内で商品紹介や小売のヒントなどを紹介するブログページを新たに作成。これは、国内外の小売業者がエトワール海渡のサイトについて知ることができるよう提供しているものだ。

この施策は2024年から本格的に開始しており、2023年から2024年にかけて国内での新規申し込みは約2倍に。つまり新規顧客数を200%以上増加させた。

販売チャネルのデジタルシフト――ECサイトへの移行を進めたことで、オンラインを通じてエトワール海渡を知るきっかけが大幅に増加したと考えられます。(桑原氏)

BtoBに特化したECサイトはGoogle広告を活用するのが難しい。ただ、エトワール海渡は非会員向けに公開したLP(ランディングページ)へ広告を当てる戦略を採用。LPでは、取扱商品や店舗運営のコツなどを発信した。

広告の費用対効果については上層部への説明が不可欠。これまで経験のない新しい試みで社内で稟議を通す際にはシミュレーションを可能な限り実施し、理解を得る努力を行いました。エトワール海渡の企業カルチャーとして、若手の挑戦を寛容に受け入れる環境が整っており、一定の効果が見込めると判断されれば、前向きに取り組みを後押しする環境があります。(桑原氏)

老舗企業では一般的に過去の実績や取り組みを重視するため、新たな投資や未知のチャレンジには時間がかかるケースが多いです。エトワール海渡さんは優秀なチームによる提案と、最後まで挑戦させる会社の体制が相まって、前例のない取り組みを実現できたのですね。変化を恐れずに進化を続ける企業の好例と言えると思います。(石川氏)

ECとリアルの最適なバランスを追求

エトワール海渡が重視してきたことはEC化率そのものではなく、オンラインで仕入れを円滑に行える環境の整備。一般的に、ECサイトの改善においては、UIの調整や集客ルートの強化が優先される傾向がある。しかし、同社はまず顧客がECサイトを利用しない理由を徹底的に探り、その障壁を取り除くことを最優先とした。

具体的な施策として、小売業者の意見を収集するためのヒアリングを実施しました。コロナ禍の中ではオンラインミーティングや電話を活用し、顧客が感じている不便を詳細に調査したのです。また、ECサイトの行動データを分析し、顧客が離脱するポイントや使いにくさを感じる箇所を特定。これらを基にUIやUXを改善し、より利用しやすいサイトの構築に取り組みました。(桑原氏)

EC化率が2割から9割に向上したことは画期的な成果である一方、「店舗はもう不要」とは考えていない。リアルだからこそ提供可能なサービスや商品体験があるからだという。「特に、顧客の好みに応じた提案や適切な順番での商品紹介といった、ベテラン営業担当者の対面スキルを完全にデジタル化するのは難しいことです」(桑原氏)

一方で、遠方の顧客が日本橋の店舗に足を運ぶことが難しい状況では、エトワール海渡が提供する価値をWeb上で再現する仕組みが必要となる。デジタル担当者にとって、リアルでの体験をどこまでデジタルに落とし込めるかが重要な課題となっている。

エトワール海渡は、長い歴史に基づくビジネスの基盤を生かし、コロナ禍を契機にECとリアルの融合を進めた。「ECが優れているからすべてを置き換える」という考え方ではなく、両者を補完し合う形で進化を遂げている。

<

|

11月6日(木)、第3回「ネットショップ担当者アワード」授賞式を開催します! ★第3回授賞式・受賞者の詳細はこちら:https://netshop.impress.co.jp/award/2025/ceremony |

- この記事のキーワード