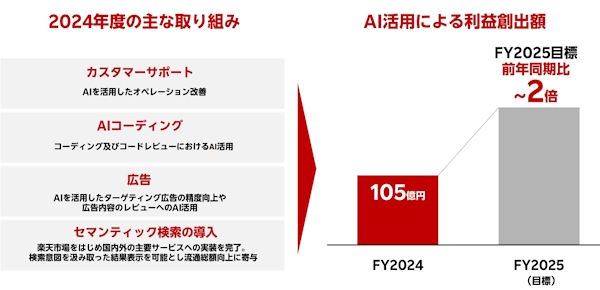

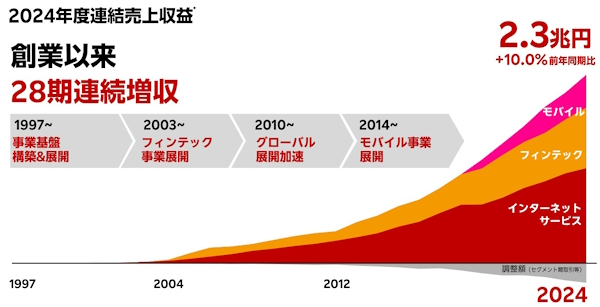

楽天グループの2024年12月期における国内EC流通総額は前期比でマイナスとなったものの、仮想モール「楽天市場」の流通総額は、プラス成長だった。前期は「最強翌日配送」を導入するなど配送関連の機能を強化。2025年12月期はAI(人工知能)の活用を進めることでさらなる流通額増につなげる。松村亮常務執行役員コマース&マーケティングカンパニーシニアヴァイスプレジデントに取り組みを聞いた。

物価高騰のなか、顧客体験を強化

――近年は、さまざまな原材料費や物流費などのコストアップが続いており、それによるインフレが起こっている。楽天市場出店店舗への影響は。

消費者目線でいうと、生活必需品の値上がりが続くなか、し好品については買い控えが起きているのは確かだ。ただ、価格自体が上がっているので、EC企業や楽天市場の売上高・流通額という点でみれば、ポジティブなところもある。つまり、インフレは楽天市場の出店者にとって必ずしもネガティブとはいえないわけで、インフレ自体が店舗の成長を妨げる要因になっているわけではない。

とはいえ、原材料費や物流費が上がるなかで、販売する商品の価格にきちんと転嫁していかないと、継続的に事業が続けられなくなってしまうのは事実。楽天市場では、店舗の売上成長を後押ししていくために、マーケティング施策、売り場、物流、店舗コミュニケーションなど、さまざまな観点の取り組みを通じて、顧客体験のさらなる強化を図っている。

また、適正な価格を維持するという観点でいえば、出店向け価格と在庫の最適化プラットフォーム「Price and Inventory Optimization Platform(PIOP)」の利用店舗も増加している。

注力点は「モバイルとの連携」「顧客体験の進化」「AI活用」

――どんなことに注力しているか。

楽天モバイルとの連携、ジャンル別の顧客体験のさらなる進化、AIの活用だ。たとえば、昨年から「楽天スーパーセール」をスケールアップし、楽天モバイル契約者に向けた先行セールを開始した。その結果、昨年10~12月の大型セールイベントの流通規模は、前年同期比14.5%増と伸長している。

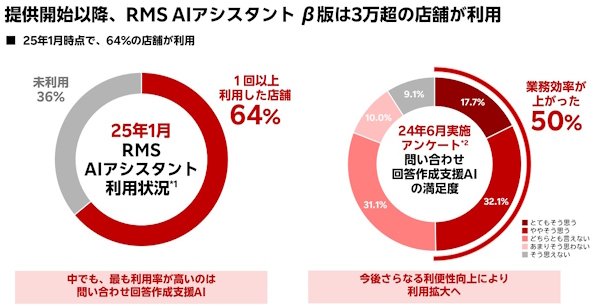

AI活用については、昨年3月に「RMS AIアシスタントβ版」を提供開始し、店舗運営の業務効率化を推進している。現在4万以上の店舗が利用したことがあり、定着が広がるなかで、すでにAI活用による店舗運営の作業効率や広告効率の向上といった事例も出てきている。

より多くの店舗にAIを日常的に活用してもらえるよう、オンライン講座「楽天AI大学」を中心に、ノウハウや成功事例を共有し、使ってもらうための支援を行っていきたい。

さらに、ECコンサルタントによるコンサルティングにおいてもAIを全面活用し、サポート体制をより一層強化・拡充することで、店舗の成長を後押ししていく。

「市場」「カード」「モバイル」の三位一体で顧客育成

――2025年の楽天市場に関して。

進むべき方向性そのものはここ数年と変わらない。「経済圏」と一言でいっても、大きいサービスもあれば限定的なサービスもあるわけだが、「楽天経済圏」は楽天グループ全体で展開しているのが大きな特徴だ。

そんななか、楽天市場と楽天カードが両輪となって成長してきた。現在は楽天モバイルも加わり、三位一体となってコアユーザーを育てる形となっている。楽天市場としても、カードユーザーとモバイルユーザーをテコとして、成長につなげていくというのが大前提となる。

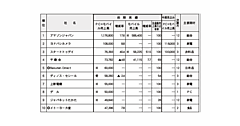

「モバイル」と「カード」併用顧客は購入金額アップ

実際、楽天モバイルと楽天カードを両方契約している顧客における、昨年12月に開催された楽天スーパーセール購入金額は、71.9%増加。楽天モバイル単体は30.1%、楽天カード単体は18.3%の増加だったのに対し、両サービス利用による顧客育成効果は非常に高くなっている。

もちろん、セール時以外でも同様の傾向が出ている。楽天モバイル契約数は2月末現在で850万回線を超えた。回線数が1000万、1500万と増えていけば、ある意味自動的に楽天市場の流通額も伸びていくわけで、そういった形をグループとしてめざしている。

――楽天モバイルは特に若年層の利用者が増えている。

楽天市場においても、流通額に占める楽天モバイルユーザーの世代別シェアをみると、特に10~30代の押し上げが相対的に大きい構成となっており、楽天市場の顧客基盤拡大にも貢献している。

――セールイベントも引き続き好調だ。

楽天市場においては、定期的に開催される「買い回り」の大型セールの場合、店舗のパワーが結集されるので、流通としても大きくなる。

当社としても大きなリソースを投じて消費者をモールに連れてきて、店舗もMDを充実させたり、在庫を増やしたり、プロモーションを行ったり、といった形で買い回りが盛り上がるわけだが、最近はそれ以外の「仕掛け」にも注力している。

シーズナルイベントとしては、最近では「クリスマス特集」や「お歳暮特集」が大きく盛り上がった。また、ファッション通販サイト「Rakuten Fashion」におけるセールイベントや、化粧品や家電などのナショナルブランドが参加する「Rakuten Brand Day」についても、流通拡大と集客に大きく寄与している。

魅力を伝える動画の配信で新規・復活ユーザー獲得

――顧客育成に関しては。

新規ユーザーやこれまで楽天市場の利用頻度が低かったユーザーにも、より使ってもらうための施策を展開している。

楽天市場の魅力をパッケージ化し、そういったユーザーに届けていこうという取り組みの一環として、昨年は「◯◯買うなら楽天市場」というメッセージを込めて、「出会える・選べる楽しさ」「楽天市場最大の資産である各店舗の想い」「ブランド公式店でのお買い物体験の提供」という3つの切り口で動画を作成、テレビCMやSNSなどで流しており、新規・復活ユーザー獲得という面で効果が出てきている。

利便性アップに向け「楽天市場」をアップデート

――楽天市場の機能刷新について。

定期購入の仕組みを全面的に刷新し、より見つけやすく・出品しやすいサービスとする。3月末には定期購入を見つけやすいユーザーインターフェイスとし、さらに定期購入固定費を廃止、商品出品を簡易化する(編注:記事は「通販新聞」3月20日配信時点)。

これにより、ユーザーにも店舗にも使いやすい仕組みをめざす。定期購入にフィットする商材を扱っている店舗を中心に活用してもらい、次の成長の柱としたい考えだ。

もう一つの目玉がギフト機能の改善。現在あるギフト機能の利便性に関しては改善の余地がある。昨今、ソーシャルギフトは非常に盛り上がっていることも背景に、ギフト機能を定期購入の次の目玉プロジェクトとして全面刷新する。

既存のギフト機能については、検索性やユーザーエクスペリエンスを改善するとともに、住所を知らない相手に対して気軽にギフトを贈れるよう、ソーシャルギフト機能を新規導入する。

AI活用でも利便性・満足度アップに寄与

――AIの活用も進める。

ユーザーと商品との出会いにおける体験価値を、AIを活用して高めていきたい。たとえば、商品レビューのAI要約や、トピックに絞ったレビューの表示を1月より順次拡大している。また、検索機能にパーソナライズド技術やLLM(大規模言語モデル)などを活用することで、よりユーザーニーズにあった検索の実現をめざす。

今年下期には、個人のし好、時間、季節、地域などに応じて異なる検索結果が表示できるようになる予定だ。さらには、ユーザーごとに最適なコンテンツを表示するなど、個々のユーザーニーズに合わせた商品との出会いの創出を図る。

――地域や男女で検索結果が変わると、楽天市場内SEOなどが従来と変わってくるのでは。

検索結果という観点でいうと「ユーザーが買ってくれるであろう商品」を、より上に掲載していきたいという趣旨なので、店舗からしても「買ってもらえそうな商品」を出品すれば、それがおのずと検索の上に行くという形ではないか。

今までとは異なる工夫が必要になるかもしれないが、欲しいものが見つかる検索を強化することでユーザー利便性や満足度の向上につながると考えている。

「最強翌日配送」の現在

ラベル獲得商品が売上成長率をけん引

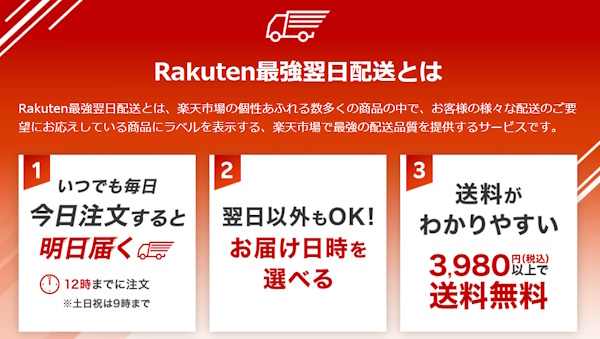

――昨年7月には「最強翌日配送」を導入した。効果は。

ラベル獲得商品の売上成長率は、ラベル未獲得商品に比べて18.6ポイント高くなっており、楽天市場の売上成長をけん引している。こうしたデータを元に、より多くの店舗にラベル獲得を促していきたいと考えている。

また、これまで制度の対象外となっていた、ふるさと納税の返礼品についても、早く受け取りたいというユーザーニーズが一定あることから、制度の対象範囲をふるさと納税の自治体や事業者へも拡大した。

――ラベル獲得商品の検索優遇について、店舗からは「まだ実装されていないのでは」との声もある。

開始当初より段階的に行っている。ユーザーが商品を検索した際に、配送品質の高い最強翌日配送ラベル付き商品を見つけやすることが趣旨となるが、あくまで検索順位決定の要素のひとつ。

ラベル付き商品だけが優遇されるのではなく、配送品質の高い商品はユーザーからの支持が高まり、売り上げが増え、さらに検索ページの上位に表示されるという流れが結果的に生まれると想定している。

継続的にA/Bテストを繰り返している段階であり、効果を感じている店舗もあれば、まだこれからという店舗もあるとは思うが、テストをしながら一番良い状態をめざしていく。

「市場」「トラベル」の流通総額は堅調な推移

――2024年12月期の国内EC流通総額は前期比1.5%減だった。

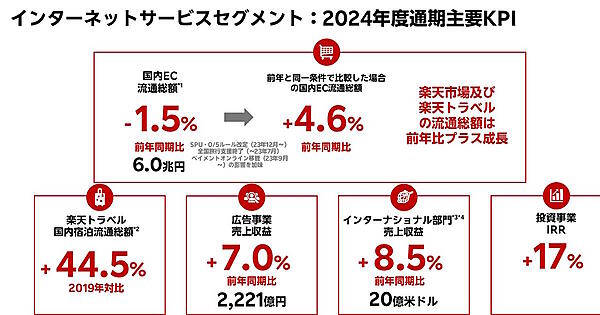

2023年12月のSPU改変や2023年7月に一部終了した「楽天トラベル」の全国旅行支援による高い前年比ハードル、同年9月より楽天ペイメント(オンライン決済)事業をフィンテックセグメントに移管したことなどが影響しマイナス成長とはなったものの、楽天市場と楽天トラベルの流通総額については前年比プラスとなった。

楽天市場においては、楽天モバイルとの連携強化やジャンル別の顧客体験のさらなる進化などの施策が奏功し、大型セールイベントの流通規模において第4四半期の流通総額は前年同期比14.5%増と伸長したほか、新規・復活ユーザーも同10%以上の増加するなど、堅調に推移している。2025年12月期も引き続き大きな伸長が期待できるだろう。

SPU改変も顧客数・購入頻度は維持頻度は維持

――SPU改変の影響は。

ロイヤルユーザーに手厚く付与していたポイントを減らし、ライトユーザーや新規ユーザーの育成に回すことで、楽天市場として健全に成長していこう、という狙いがあった。

結果としては、これまで購入していたユーザーの数が継続的に伸びている。もちろん、一部のロイヤルユーザーについては、貰えるポイントが減ったことで毎月の購入額は減っている。ただ、その一方で楽天市場では引き続き買い物をしてくれており、その頻度も変わっていない。

もし、SPU改変で「楽天市場で購入するのをやめた」となればネガティブな影響が出たことになるが、顧客数や買い物頻度は維持しているので、今年以降は成長軌道に乗っていけると思っており、実際に1月以降はそのように進んでいる。

ふるさと納税は楽天配送網との連携を推進

――アマゾンがふるさと納税ポータルサイト事業に参入した。影響は。

「楽天ふるさと納税」は年明けも好調なので、現段階で他社サービスがどうこうということは考えていない。ただ、配送がより重要になることは理解している。楽天スーパーロジスティクスも含めて、楽天の配送網にふるさと納税の返礼品をどれだけ乗せられるのか、各自治体と話しながら進めているところだ。

※画像、サイトURLなどをネットショップ担当者フォーラム編集部が追加している場合もあります。

※見出しはネットショップ担当者フォーラム編集部が編集している場合もあります。

「通販新聞」について

「通販新聞」は、通信販売・ネット通販業界に関連する宅配(オフィス配)をメインとしたニュース情報紙です。物品からサービス商品全般にわたる通販実施企業の最新動向をもとに、各社のマーチャンダイジング、媒体戦略、フルフィルメント動向など、成長を続ける通販・EC業界の情報をわかりやすく伝え、ビジネスのヒントを提供しています。

このコーナーでは、通販新聞編集部の協力により、毎週発行している「通販新聞」からピックアップした通販・ECのニュースや記事などをお届けしていきます。

→ 年間購読を申し込む(通販新聞のサイト)

→ 通販新聞の過去記事を読む(通販新聞のサイト)

→ 通販新聞についてもっと詳しく知りたい

- この記事のキーワード