ユーザーが購入した商品を一定の金額で買い取ることを保証する「バイバック保証」。こんなサービスを2024年創業のリベロントがEC事業者向けに提供を始めた。同社は独自の特許と商標を出願中であり、本サービスはリベロントのみが提供できるという。アパレルや雑貨など小売企業のECサイトに「バイバック保証」を組み込むと、消費者の購入ハードルを下げ、コンバージョン率・平均購入単価・リピート率の向上につながるという。「バイバック保証」の試験導入後、平均購入単価が約40%向上した企業もあった。リベロントの共同創業者兼CEOの大河淳司氏に「バイバック保証」の仕組み、導入のメリットや事例を聞いた。

顕在化していない「60兆円市場」に着目したビジネスモデル

リベロントは、三井物産やマッキンゼー・アンド・カンパニー(以下、マッキンゼー)でキャリアを積んだ大河淳司氏と、日立製作所で勤務後、マッキンゼーやメルペイでAIの開発・運用を担った小島剛氏が、2024年に共同で創業。その後、テストマーケティングを経て、2025年6月から「バイバック保証」を正式リリースした。

前職でSDGsに取り組む大企業のコンサルを請け負ったり、北欧・スウェーデンで勤務したりするなかで、「資源循環」の領域に強い関心を抱きました。SDGsにおいて先進国と言われるスウェーデンでは、モノが壊れても直して使い続ける文化や中古品を購入する習慣が根付いていて、そうした価値観が今後より広がると考えました。社会にインパクトを残せる事業を自身の手で生み出したいと思い、起業しました。(大河氏)

とはいえ、リユース業界はすでにレッドオーシャンで、「メルカリ」や「Yahoo!フリマ」などのフリマサービスやアパレル、家電などの中古品販売事業者が台頭している。なぜ、その領域で新サービスを立ち上げたのか。

(画像提供:リベロント)

家庭内に保存している服飾雑貨など、日本には60兆円以上の「かくれ資産」があると言われます。既存の買取ビジネスも盛んですが、一方で「商品を売る」一連の行為は非常に手間がかかります。そのため、引っ越しや衣替えのタイミングで廃棄することは大いにあるでしょう。

そこで、購入時に買取保証サービスを組み込むことで、新たな価値が生まれると考えました。既存サービスでは再販市場に出てこない商品を眠らせずに市場に巡らせることで、経済が活発化し、モノの廃棄量が減ります。こうした領域で市場を定義しているサービスは世の中にあまり見られず、ここでインパクトを出したいと考えました。(大河氏)

中古衣料品販売プラットフォームを運営する米国・THREDUPが2023年に実施した調査によると、Z世代の約82%が「購入時に再販価値を意識している」と回答、約64%が「新品を購入する前に中古品を探す」と答えた(参考:THREDUP「thredUP's 11th Annual Resale Report Reveals Consumers Continue to Embrace Secondhand Amid Economic Uncertainty」)。

こうした背景から、近年は海外でも「中古品市場」のサービスが活発化しているようだ。たとえば、米国のスタートアップ・Croissant(クロワッサン)は、新品販売価格の20~75%の価格で買い取りを保証するサービスを提供し、導入企業は100社を超えたという(参考:リベロント「世界で広がる資源循環の波:Croissant編」)。「バイバック保証」と同じ概念のサービスだ。

リベロントの国内調査でも、「Z世代~40代を中心に過半数の消費者が『将来の売却価値』を意識して買い物をしている」という結果が出ている。

「バイバック保証」導入の流れとメリット

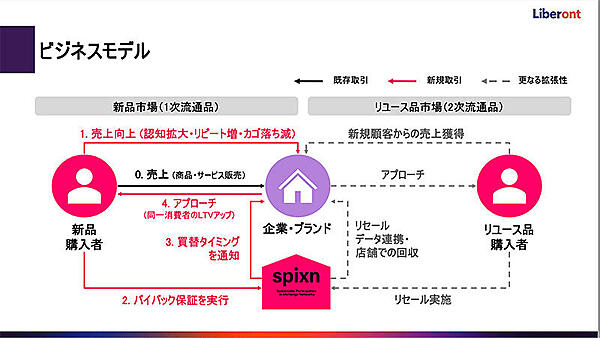

「バイバック保証」は、既存のECサイトに購入時の「無料オプション」として組み込むことができる。初期費用はかからず、「バイバック保証」付きで購入された売り上げの一部を、リベロントが手数料として受け取るビジネスモデルだ。

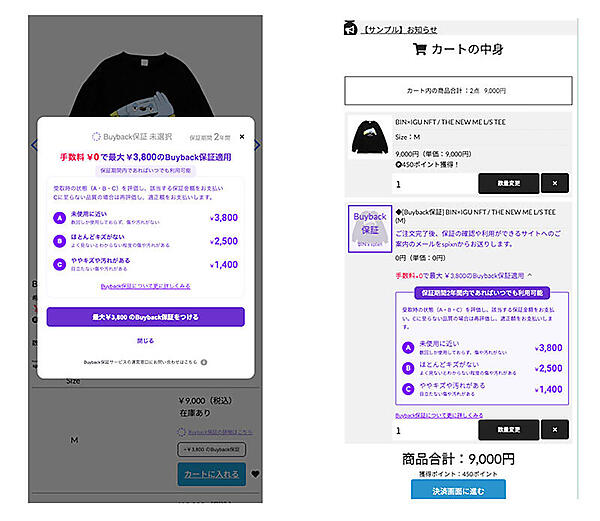

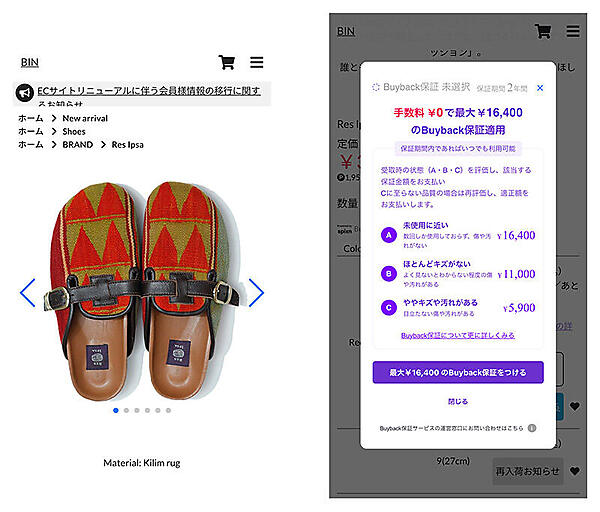

体験設計は、後払い決済サービス「あと払いペイディ」に近い。ユーザーが「バイバック保証」付きの製品を購入すると、「買取金額」と「保証期間」が提示され、ユーザー自身が保証の有無を選択できる。「保証期間」は、提示された「買取金額」を保証する期間となる。

買取金額と保証期間は、自社開発したプライスモデリングを活用して導き出す。商品、カテゴリー、ブランドなどにより異なるが、買取金額は再販したときの“販売予想金額”が基本。保証期間は1~3年が目安で、保証期間を過ぎてからの買い取りも受け付けるが、その場合は改めて金額を提示する。買取金額には、「A:未使用に近い」「B:ほとんどキズがない」「C:ややキズや汚れがある」の3段階のランクがあり、Cに至らない場合は、品質を再評価して適正額を利用者に支払う。

事業者から受け取る手数料が当社の主な利益であり、再販時に儲けることを主な目的とはしていません。なぜなら再販で利益を得ようと意識するほど、EC事業者や利用者にとってのメリットがなくなるためです。一方で、再販時のリスクを最適化する目的で、事業者から受け取る手数料を調整できる設計にしています。(大河氏)

「バイバック保証」付きで購入した商品を消費者が売る場合は、専用アプリ「spixn(スピン)」内で申請すると、「自宅回収」または「コンビニ配送」を選択できる。商品発送の際に使用するダンボールなどの包装資材も無料で自宅に届ける。商品到着後、品質評価を経て買取金額が利用者に振り込まれる。一般的なフリマサービスで必要な「撮影」「採寸」「テキスト作成」の対応は一切不要だ。

一連の買い取りサービスは、利用者への代金支払いも含めリベロントが提供する。買い取った商品もリベロント経由で再販するが、既存の2次流通市場や各ブランドとの連携など複数チャネルで実装していく考えだ。

「バイバック保証」では、“いかに売りやすくするか”が重要であり、極力手間がかからない設計にしました。売却にあたり、あらかじめ買取額がわかっているのも安心材料になると思います。一般的な中古品買取業者だと、評価が終わるまでは売れるかどうかもわからないですよね。また、商品購入後に利用者がスムーズに保証サービスを利用できるよう、「保証期間満了まで〇〇日」といったリマインドの通知機能を実装しています。(大河氏)

「家庭にある資源を市場にめぐらせるため売りやすい設計にこだわった」と大河氏

EC事業者が「バイバック保証」を導入するメリットについて、大河氏は「認知」「コンバージョン」「LTV」の3つのレイヤーに訴求できると考えを示した。

「バイバック保証」は、「自社サイトを訪問する理由」や「ここで買う理由」になり、認知やコンバージョン率、購入額の向上などが期待できます。高額であるほど購入時の心理的ハードルを下げ、保証の価値が高まると考えています。また、保証利用者の販売状況は各EC事業者に共有され、買取申請があった際は通知が届きます。そのタイミングで利用者に適切な情報を届けることで、クロスセルやアップセルにつながることもあるはずです。(大河氏)

いずれ、加盟店が増えてくれば、利用者の属性や、いつ、どこで、何を、どのくらい購入したかといった多面的な情報を取得できる。当然、プライバシーへの配慮は求められるが、加盟店にもそうした情報を共有することを想定しているそうだ。

平均購入単価が40%向上した導入事例も

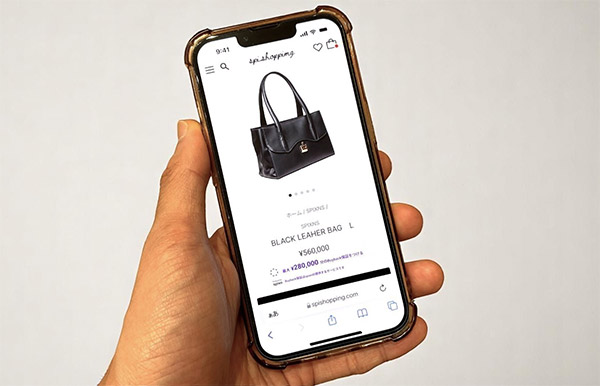

「バイバック保証」は、約10社への試験導入を経て2025年6月に正式リリースした。試験導入では、わかりやすく成果が出た事例もあった。カバンを扱う老舗企業で約4か月間にわたって利用したところ、導入前と比較して平均購入単価が向上したという。

カバンの老舗企業では単価5万円~、高額なものは10万円以上と高価格帯の製品を展開しています。高額製品を中心に約8割を「バイバック保証」の対象としたところ、過去1年間の平均購入単価と比較して、保証付きで購入した顧客の平均購入単価が約40%向上しました。(大河氏)

この企業の場合、本革を使ったカバンや名刺入れなど長期間の利用を前提とする高単価な製品であることから、特に「バイバック保証」との相性が良かったようだ。反対に、保証対象外となるのは香水やメイク用品などの消耗品、下着類、数千円以下の低価格製品など。現状は、ランプなどの一部インテリア製品も除いている。

試験導入した約10社のうち、9割はアパレル、または雑貨の事業者だった。そのうち多くの企業が継続導入を検討しているという。

リベロントは、2025年中に100社への「バイバック保証」の導入をめざす。正式導入を決めた1社に、中目黒のセレクトショップ「エレメンタリーストア・ビン(以下、ビン)」がある。20年にわたり中目黒での実店舗とECストアを通じてトレンドを発信してきたビンでは、競合他社との差別化やECにおける売上増を目的に、6月28日に「バイバック保証」を導入した。

ビンの阿久津誠治代表は、「アパレルの大量廃棄の課題にアプローチしたい」という当社の思いに共感してくださいました。より良い未来に貢献できる選択肢を提供することで、自社のブランドポジションの確立につなげたい期待があるそうです。(大河氏)

リベロントでは、2025年5月末に1.3億円の資金調達を実施。現状は、その資金を活用してサービスのアップグレードや採用に注力している。