約1900人の「社内インフルエンサー」を有効活用し、事業成長につなげているパルグループホールディングス(以下、パルグループ)。2015年から販売スタッフを中心にSNSの個人アカウントの運営を開始し、現在の総フォロワー数は約2200万人にのぼる。生活雑貨「3COINS(スリーコインズ)」やアパレル・服飾雑貨の企画・販売を手がける同社では、商品紹介にとどまらず、インフルエンサーが商品企画にも積極的に携わり、数々のヒットが誕生している。取締役専務執行役員の堀田 覚氏に取材し、前後編にわたりパルグループの成長戦略を探る。

スタッフの「個性」を武器に“信頼”と“共感”を獲得

パルグループが社内インフルエンサーを募り始めたのは2015年頃。自社ECサイト「パルクローゼット」(パルクロ)の売上規模は当時、現在比で約5%の10億円ほど。グループ全体の売上規模に対して、「パルクロ」の売り上げは約1%で、EC化率はわずか5%程度だった。そこで、堀田氏に「パルクロ」の売上向上のミッションが与えられたという。

当時はFacebookとTwitter(現:X)が主流で、Instagramはそれほど浸透していなかった。一部のカリスマ店員はすでに売上向上につなげていたが、天才のひらめきではなく、再現性のあるスキルだと堀田氏は考えた。そこで、販売スタッフによる個人SNSの運用を開始したという。

成果が出ているのは、これまでの投稿を分析して愚直に改善を重ねているから。それなら天才じゃなくても問題ないだろう、と。スタッフの個人アカウントとしたのは、当たり障りのないことしか言えない企業アカウントよりも「信頼」と「共感」を得やすいからです。そもそもWebやSNSは「個の力」を強化する仕組みだと思いますし、個人の発信のほうがマッチする感覚がありました。(堀田氏)

パルグループ 取締役専務執行役員の堀田 覚氏

結果的に、その狙いがうまくハマった。現在は販売スタッフの約4割が同制度を活用し、顧客との最大の接点になっている。投稿内容はアパレルであれば「コーディネート」や「新商品の紹介」、生活雑貨なら季節やテーマに沿った「おすすめ商品の紹介」が多い。投稿が信頼や共感につながるのは、各スタッフの「視点」や「個性」が反映されている要素が大きいという。

(画像は「pipi_yukapi」さんのInstagramより)

たとえば、アパレルブランド「CPCM (シーピーシーエム)」のスタッフでフォロワー数31万人の「pipi_yukapi」さんは、「152センチ、骨格ストレート」の体型を生かして、低身長でも着こなしやすいカジュアルなコーディネートを発信して一躍人気に。パルグループでは、彼女のように自身の個性や好みを武器に支持を得るスタッフが大半だという。

コンプレックスは最大の強みであり、「共感の源」です。それを生かすことで、同じ課題を持っている人に絶対に刺さりますから。消費者は基本的に自分にしか興味がないので、「私に関係のある投稿だ」と思ってもらうことが何より重要です。数字を伸ばす肝は、ユーザーファーストに徹すること。接客も同様ですが、ユーザーのニーズを深く理解して、それをわかりやすく提案することに尽きます。SNSの場合、裏側の数字にユーザーニーズが現れているため、数字を見ながらPDCAを回していくのが人気獲得の近道です。(堀田氏)

給与の大幅アップも実現。会社も社員も満足する評価制度

現在、パルグループでは「SNS発信」を業務シフト内に組み込んでおり、業務内の一定時間をSNS運用に費やしている。使用ツールはアパレルや雑貨と相性のいいInstagramが中心だが、近年はTikTokを併用するスタッフも多いそうだ。

社員に平等に機会を与え、モチベーションを維持する目的で、社内インフルエンサー制度の評価制度も明確化している。インセンティブの基準は「フォロワー数」と「EC売上高への貢献度」で、フォロワー数に応じた手当が毎月支給されるほか、投稿を経由したEC売上高に対して報奨金が賞与に上乗せされる。同制度によって数百万円単位で年収がアップする事例もあり、社員のモチベーション向上につながっているという。

販売スタッフの場合、店頭での接客による売り上げもインセンティブの対象であり、「SNS」と「店頭」の2段階の評価制度となります。売上増に貢献するほどインセンティブが増える設計で、つまり青天井なんです。会社としても事業成長のエンジンとなり、会社と社員がWin-Winになる制度だと考えています。(堀田氏)

(画像は「yu___na025」さん、「pipi_yukapi」さんのInstagramより)

極力スムーズに成果につなげるため、教育体制も充実させている。

まず「始め方」でつまずく人が多いため、プロフィールの作成方法や読まれやすい投稿頻度、おすすめの投稿フォーマットなどを記した初心者向けのマニュアルを用意しています。しばらく運用すると改善点が見えてくるため、そこから先の創意工夫は本人や各ブランドの方針に委ねます。そもそも個性を発揮する施策であり、トップダウン型では絶対にモチベーションが続かない。最低限の禁止事項はありますが、基本的に本人の意思を尊重しています。(堀田氏)

投稿のなかには、休日にテーマパークや夏祭りに出かけた様子や友人が映り込むものもある。「商品を紹介する」ことが趣旨ではあるが、本人の自主性に任せる要素が大きい。こうした自由度がリスクになるとも考えられるが、炎上やトラブルは実際ほとんどないという。企業アカウントと比較して、個人アカウントは指摘を受けにくい側面もあるようだ。

インフルエンサーの企画商品が続々ヒット

社内インフルエンサー制度が発足して10年。同制度を通じて、数々のヒット商品が生まれている。たとえば、「スリーコインズ」で発売中の「マイクロファイバークロス20枚セット」(550円)は、インフルエンサー「3coins_junko」さんの投稿をきっかけに大きく売り上げが伸びた。

(画像は「3coins_junko」さんのInstagramより)

同商品は、スマートフォンやパソコンの画面、メガネなどマルチに使えるクロスだ。口コミ評価が高かったことから再入荷したタイミングで投稿したところ、以前の約2倍の売れ行きになったという。

その他にも、子育て中の自身の視点を生かし、子育てに役立つアイテムも多数プロデュース。通気性・速乾性に優れたガーゼや吸水性の高いパイル生地を活用した「ガーゼケット」(2種各2420円)や「フード付きタオル」(2種各1650円)など、実用性に加えて子育てに彩りを加えることを意識した。

また、アパレルブランド「Thevon.(ゼヴォン)」のインフルエンサー「yu___na025」さんが企画した「ハイウエストストレートデニムパンツ」(3種各7920円)も非常に売れ行きがいいという。2025年6月の発売開始から1か月で約3800点を販売し、売上高は約2700万円に達している。

(画像は「yu___na025」さんのInstagramより)

「yu___na025」さんは、152cmの低身長×骨格ウェーブを生かした「きれいめカジュアルコーデ」に定評がある。「ハイウエストストレートデニムパンツ」は、ウエスト位置を高めにしてスタイルアップをかなえるのが特長だ。さらに、低身長の人に向けて、ウエストはMサイズ、丈はSサイズの「PMサイズ」を新たに販売したことも支持を得ている。

「社内インフルエンサー×生成AI」で先進的な取り組みも

パルグループでは、社内インフルエンサーに「生成AI」を掛け合わせた先進的な取り組みにも積極的に取り組んでいる。

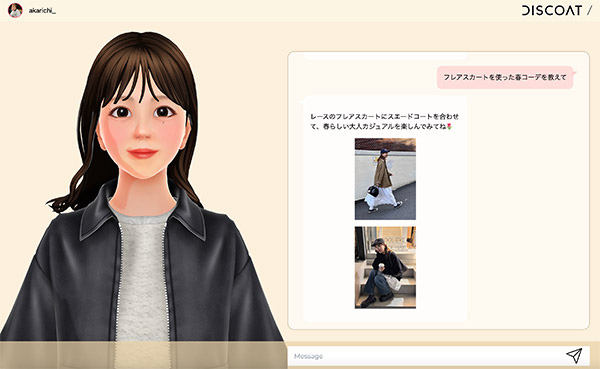

たとえば、人気スタッフをモデルにしたAIチャット接客サービス「ファッションメイト」では、売り上げの創出にもつながっている。同サービスは、AIコミュニケーションソリューションを提供するAIQと共同で開発した。インフルエンサースタッフのInstagram投稿を分析・学習した「ファッションメイト」が、本人の価値観や表現手法を生かしたコミュニケーションを提供する。

2024年春に実施したイベント「春のパルクロウィーク」では、約200名のファッションメイトが13日間にわたって接客を行った結果、1万7000円台のジャケットを含む複数の商品が購入されたという。

会話の精度は高く、「本当にそのスタッフと話しているようだ」というコメントもありました。反面、一方的な接客になってしまうことは課題です。店舗での接客のように、お客さまのニーズを理解したうえで相手が求めているレコメンドができる技術は不足しています。現在、同サービスは改善策を検討している段階です。(堀田氏)

2025年2月には、東芝テックの企画制作協力のもと、メタバースでファッションショーを開催。3人の社内インフルエンサーをアバター化して登場させた。さらに、3人のスタッフアバターとのAIチャットサービスも期間限定で提供した。

アバターを制作したことで、視覚的なリアリティが出たメリットはありました。ただ、最も重要なのは、相手を理解した上での相互のコミュニケーション、適切なレコメンドです。「ChatGPT」の台頭によりAIチャットは広く浸透していて、AIとの会話は当たり前になっています。そうした時代背景を踏まえて、今後も「ファッションメイト」の取り組みは強化すべきだと考えています。(堀田氏)

パルグループにとって、今や社内インフルエンサー制度は欠かせない施策と言える。多くの顧客がスタッフのSNS投稿を通じてブランドを認知し、ファンになっていく。スタッフがブランドの「顔」となることで、一段とスタッフが抱くブランドへの愛着が増すメリットもある。プロデュース商品がヒットすることで、いずれ自身のブランドを生み出せる可能性もあるという。SNSは成果の実感を得るまでに一定の期間を要する難しさはあるが、軌道に乗ってくれば、自社ならではの強い武器になるはずだ。

- この記事のキーワード