「中国のEC市場に参入したいが、越境ECの始め方がわからない」「中国で越境ECを始める前に知っておくべきポイントを確認したうえで検討したい」――。こうした悩みは、EC事業の海外展開を検討する企業の担当者に起きがちです。

中国のEC市場は世界で最も多くの割合を占めています。越境ECが成功すれば「販路拡大」や「売上アップ」が実現できます。一方で市場の大きさだけで越境ECを検討しても、思うような成果が得られず損失のみが残る可能性があります。

本記事では「中国ECの市場規模・EC化率」や「中国で越境ECを始める前に知っておきたいこと」を中心に解説します。越境ECで中国への販路拡大をめざす人に役立つ内容となっているため、ぜひお読みください。

中国のEC市場規模と推移

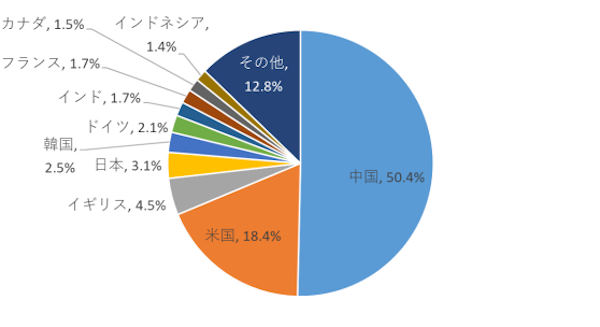

令和4年度の経済産業省の報告書によると、2022年における中国のEC市場は全世界の50.4%を占めています。中国に次いで米国が18.4%、イギリスが4.5%、日本が3.1%であり、ほかの国々と比べていかに巨大な市場であるかがわかります。

また、2022年における中国の市場規模は2兆8790億USドルであり、前年より9.1%増加しています。2026年には3兆9850億USドルに達すると予測されており、中国の市場規模は今後さらに拡大する見込みです。

中国のEC化率

令和4年度の経済産業省の報告書によると、2022年時点の中国のEC化率は45.3%となっています。この数字は世界トップであり、次いで英国が35.9%、韓国が30.1%と続いており、日本は第9位の12.9%です。

ただし、多くの人々が持つ「中国は市場が広いからECが成功する」といった認識は誤りです。中国に限らず、越境ECで成功するためには「現地での認知度」が必要不可欠です。この点は後半で詳しく紹介します。

中国ECモールのシェアランキング

中国で多くの人々に利用されているECモールは、以下のとおりです。

| 順位 | プラットフォーム名 | シェア率 |

| 1位 | 天猫(Tmall) | 50.1% |

| 2位 | 京東(JD.com) | 26.5% |

| 3位 | 拼多多(pinduoduo) | 12.8% |

| 4位 | 蘇寧易購(Suning) | 3.0% |

| 5位 | 唯品会(VIP) | 1.9% |

約半数以上を占めている「天猫(Tmall)」がトップで、次いで「京東(JD.com)」「拼多多(pinduoduo)」の順となっています。上位3つのプラットフォームがシェアの9割近くを占めており、中国のEC市場における主要な勢力となっています(参考:日本貿易振興機構「中国 EC市場と活用方法」)。

各ECモールの特徴を解説します。

1位 天猫(Tmall)

「天猫(テンマオ)」は、アリババ傘下のBtoC型ECモールです。出店審査が厳しく高品質と正規品保障によって、ユーザーの信頼を獲得しています。2019年からライブコマースに注力しており、売上拡大につながっています。

なお個人での出店は認められておらず、企業のみ出店できるプラットフォームです。日本法人である「Tmallジャパン」が設立されているため、日本語での出店サポートが受けられます。

2位 京東(JD.com)

「京東(ジンドン)」は、京東集団が運営するECモールです。企業から商品を仕入れて一般消費者に販売するBtoBtoCがメインとなっており、独自の物流ネットワークによる配送スピードの速さが特徴です。

2017年に世界初のドローン配送を実現したり、2022年にはShopifyと提携開始して越境ECに力を入れたり、新しい取り組みを実施しています。また、日本法人「JD.com京東日本」を設置しているため、日本企業が参入しやすい環境が整っているプラットフォームです。

3位 拼多多(pinduoduo)

「拼多多(ピンドゥオドゥオ)」は、上海尋夢信息技術有限公司が運営するECモールです。ユーザー同士は商品を共同購入することで、安く入手できます。

共同購入するために購入者を募る、欲しい商品の拡散により割引が受けられるといった点から、SNSで情報が拡散されやすいのが特徴です。

4位 蘇寧易購(Suning)

「蘇寧易購(スニン・コム)」は、中国の大手家電通販店が展開するECモールです。家電を中心に販売しており、中国国内で実店舗も運営しています。品質にこだわって正規品を販売してきた実績から模造品や粗悪品が多く出回っていた中国において、消費者から多くの信頼を得ています。

5位 唯品会(VIP)

「唯品会(ウェイピンフイ)」は、広州唯品会信息科技有限公司が運営するECモールです。アパレル・ジュエリーなどを中心に販売しており、女性から多く支持されているのが特徴です。海外のアパレルブランドも出店しているため「セールで正規品を安く購入したい」といった消費者からも人気が高いです。

中国のECモールへの出店が難しい3つの理由

ここまで、中国の主要なECモールを紹介しました。プラットフォームごとに魅力がある一方で、日本企業が出店するには「ハードルが高い」「出店したとしても売れない」といった理由で難易度が高いです。

中国のECモールへの出店がおすすめできない理由として、次の3つがあげられます。

- 簡単には出店できない

- 利益を出すのが難しい

- 中国語での問い合わせ対応が必要

簡単には出店できない

中国のECモールに出店するためには、ハードルをクリアする必要があります。

たとえば「天猫国際」に出店するには、売り上げが一定のラインを満たしている必要があります。また出店に際して数百万円の初期費用がかかるため、コスト面のハードルが高いです。そのため出店する企業は、現地法人であっても主に大手企業が占めています。

利益を出すのが難しい

「天猫」だけではなく、そのほかのECモールでも利益を出すことが難しいのが現状です。基本的には薄利多売で販売実績を積み重ねるスタイルで運営されているからです。

中国のECモールにおいて、年間で最も売れるイベントは「独身の日(W11)」です。「独身の日」に上位表示をめざすには、普段から多くの販売実績を積み重ねる必要があります。

そのため普段は薄利多売で実績を作る必要があり、結果としてほとんど利益が出ない状態になります。実際に赤字で運営している店舗も少なくありません。

現在、中国のEC市場ではこのような動向がより激しくなっており、さらに利益を出しにくい状況が続いています。

また「天猫国際」は「楽天市場」などと異なり、SEOで上位表示をめざすことはできません。売れていないブランドはさらに広告費を投じる必要があるため、利益を圧迫します。

大企業で年間数千万円の広告費を投じているレベルであっても、利益が出ずに撤退を余儀なくされるほど、中国のECモールにおける店舗運営は難しい状態です。

中国語での問い合わせ対応が必要

現地の顧客に対応するためには、当然中国語で会話しなければいけません。日本のスタッフでは文化・言語の違いから対応が難しいため、現地のスタッフを雇用する必要があります。

「楽天市場」をはじめとした日本のECモールと比べるとコスト・手間のいずれもかかるため、中国ECモールへの出店は十分に検討を重ねるべきです。

中国ECのトレンド

中国のEC市場では、没入型のテクノロジーを活用して魅力的なオンラインショッピング体験を提供する企業が増加しています。ここからは、中国ECのトレンドをご紹介します。

ライブストリーミングの進化

中国のライブストリーミングでは「AR着用ツール」をはじめとした新技術が展開されています。2022年の「独身の日」には、アリババがライブストリーム用のAR試着ツールをデビューさせており、消費者は没入的な購買体験を体感しています。

またライブストリームでは「バーチャルインフルエンサー」を起用するブランドも増加しています。「広報リスクが少ない」「長期的に考えると、人間のインフルエンサーより安価で起用できる」といった理由で採用されており、中国政府が定める規制への対応策としても選ばれています。

「KOL(Key Opinion Leader)」の登場

2014年~2015年あたりから「KOL」と呼ばれる中国の消費者の購買意思決定に大きな影響を与えるインフルエンサーが登場しています。KOLは「Key Opinion Leader」の略称であり、日本では「ケーオーエル」や「キーオピニオンリーダー」などと呼ばれています。

「KOL」は、特定領域に関する専門的な知識・技術などを有しています。そのため、従来のインフルエンサーと比べると商品・サービスのより深い訴求や、より高い信頼性の獲得、特定層へのブランディングなどが実現しやすいインフルエンサーです。

中国ではインターネット規制が敷かれているため、多くの国々で利用されているSNSやWebサイトが閲覧できません。中国独自のSNSや検索エンジンから情報を得るため、消費者は限られた情報源から信頼できる情報を収集する必要があります。

そこで、特定領域に特化した「KOL」が発信する情報を、多くの人々が商品購入時の参考にしています。「KOL」を取り入れたマーケティングは、多くの中国企業が実施しています。

オンラインショッピングのソーシャル化

ソーシャルメディアやECモールによって、バーチャルアバターを活用したオンライン交流機能が開発されています。

たとえば、CtoC型ECモールの「淘宝网(タオバオ)」と統合している「Taobao Life」では、「淘宝网」の仮想世界で買い物や交流が可能です。また、2022年には「コカ・コーラ」と「TMELAND」が提携してファンイベントを開催し、ユーザーはコカ・コーラにちなんだアバターでバーチャルコンサートを楽しんでいます。

今後、このようなソーシャル機能は、中国ECの重要な要素の1つになると予測されます。

没入型ショッピング技術の導入

3Dでの商品閲覧やAR試着ツール、バーチャル店舗・商品展示といった技術の進化から、従来の棚型ECが大きく変化する可能性があります。

2022年の「独身の日」では、アリババ傘下の「天猫」が3DやAR、VRショッピングのオプションを展開しています。バーチャル製品展示会も開催され、世界的なラグジュアリーブランドのコレクションがバーチャルで展示されました。

多くのプラットフォーム・ブランドで没入型ショッピング技術が採用されており、新たなショッピング体験の提供にチャレンジしています。

中国発のECが日本を席巻している例も

中国発のECサイトが、日本で多くのユーザーを獲得している例があります。

拼多多グループが運営している越境EC「Temu(ティームー)」は、2023年7月から日本でサービスを開始しています。「最大90%OFF」「送料無料」といったキャンペーンを実施した結果、2024年1月には利用者数1500万人を超えており、アプリダウンロード数に関しても2022年に話題になった「SHEIN(シーイン)」を上回る勢いで伸びています。

とにかく安いことが魅力であり、電子機器でも数百円から1000円前後の商品が多く並んでいます。サービスをローンチしてから1年間で40か国余りに進出しており、2024年2月時点で約50か国に展開しています。

このように中国企業は国内だけでなく、海外でも大きな成果を収めています。中国企業の戦略を注視して、その成功要因を自社の戦略策定の材料として役立てましょう。

中国で越境ECを始める前に知っておきたいこと

中国のEC市場は規模の大きさや消費者の多様性などにより、多くの企業にとって魅力的な市場です。しかし越境ECを成功させるには、安易にスタートせずに検討を重ねる必要があります。

中国で越境ECを始める前に知っておきたいのは、以下の3点です。

- 現地での知名度がないと売れない

- 中国が正しいかを確認する

- スタート前に現地に行って習慣を学ぶ

現地での知名度がないと売れない

「中国は市場が広いから自然と売れる」という考えは、現地の実情とかけ離れています。商品が消費者に受け入れられるためには、まず認知度を高める必要があります。

現地で認知を得るためには「日本国内で売れている実績があるか」「現地でPRしているか」といった点が重要なポイントです。

越境ECで成功している企業は、現地でSNSを運用しています。中国で人気のあるSNSには「微信(WeChat)」や「微博(Weibo)」などがあり、このようなSNSを活用して商品・ブランドをPRし、認知度を高める努力をしています。

また、日本で売れていない商品は海外でも売れない傾向があるため、越境ECを検討する場合は国内での基盤が整っている状態が前提となります。そのためには、まず国内向けの充実したECサイトを構築し、国内市場での売り上げを安定させることが先決です。

中国市場への越境ECは「現地での認知度があるか」「日本国内で安定的な売り上げがあるか」といった基準を満たしたうえで検討すべきです。越境ECで大きな損失を出さないためにも、まずはこの2点を確実に達成したうえで越境ECを始めましょう。

中国市場を理解する

中国市場への進出前に「自社の商品がその市場に適しているかどうか」を確認することが重要です。

市場のポテンシャルだけでなく「自社の強み」と「市場のニーズ」がマッチしているかどうかを確認したうえで進出すれば、リスクの低減だけでなく越境ECの成功につながります。

スタート前に現地に行って習慣を学ぶ

中国市場への越境ECを成功させるためには、まず現地に足を運び、中国の習慣を直接学ぶ必要があります。このタイミングで現地事情に詳しい中国企業のパートナーを見つけることで、効果的なPR活動が実現できます。

中国進出で盲点になりがちなのが「商標登録」に関する問題です。現地企業が先に商標登録している場合、自社の名前を使用できない可能性があります。中国では、SNSを通じて販売できる仕組みがあり「商標が登録されているかどうか」がチェックされるため、中国進出において商標取得は重要な要素です。

中国企業が先に商標登録している場合「本家なのに商標が使えない」といったリスクがある一方で、日本での販売実績があれば「異議申立」や「無効宣告」などの方法により、自社の商標が認められるケースがあります。

商品が「日本品質であれば必ず売れる」という考えは過去のものになりつつあります。現在は中国の製品品質も大幅に向上しているため、日本製という強みに頼った販売戦略は再考が必要です。

また、商品の特性が地域にマッチするか調査することも重要です。

たとえばシャンプーの場合、軟水の日本に合わせた配合のシャンプーが硬水地域では泡立ちが悪くなるといった例があります。

越境ECを成功させるためには、単に品質の高さをアピールするだけでなく現地の消費者のニーズや生活習慣に合わせた商品開発やマーケティング戦略を行いましょう。

越境ECの3つのメリット

越境ECに取り組むメリットは、次の3つです。

- 新たな販路が開拓できる

- 競合が少ない環境でビジネスが展開できる

- 実店舗より出店しやすい

新たな販路が開拓できる

2022年の越境EC市場では、円安によって海外ユーザーが越境ECを利用する機会が増加し、結果的に新規の越境ECユーザーの開拓が進みました。従って越境ECでは、海外の消費者が取り込める点がメリットであるといえます。円安で日本商品の割安感が出たことで、インバウンド旅行者がまとめ買いしていたような薬やドラッグストア商材などが越境ECで多く売れた結果となりました(参考:経済産業省「令和4年度 電子商取引に関する市場調査 報告書」)。

競合が少ない環境でビジネスが展開できる

日本国内では競合が多いジャンルであっても、世界のなかには競合が少ない国もあります。そのため日本国内で一定以上の売り上げを上げたうえで越境ECを視野に入れれば、顧客の絶対数増加が期待できます。

また、中国の消費者が越境ECを利用してでも日本の商品を購入したい理由として「国内にないものを購入できる」「正規品など、信頼できる先から購入できる」「高品質である」などをあげています。よって「商品のオリジナリティ」や「日本限定のプレミアム感」の有無が越境ECの成功を左右するといえるでしょう。

実店舗より出店しやすい

海外で自社商品を販売する場合、越境EC以外の手段として「実店舗の出店」があげられます。しかし実店舗を展開するには、土地の購入や賃料、建築・内装の手配、仕入れ、人件費などの莫大なコストがかかります。さらに、現地の人材の採用・教育なども必要なため、海外における実店舗の運営は現実的ではありません。

一方越境ECは、インターネット上で店舗を運営するため、実店舗ほどのコスト・手間はかかりません。日本にいながら海外ユーザーに自社商品を販売できるため、海外展開を手軽かつ効率的に始められます。

中国で越境ECを始める方法

中国で越境ECを始める方法は、主に次の3つです。

- 自社で越境ECサイトを運営する

- 海外転送サービスを利用する

- 決済

自社で越境ECサイトを運営する

日本で中国の消費者向けのECサイトを構築する方法です。既に自社ECを運営している場合、必要な機能を実装すれば越境ECとして活用できます。

越境ECにおいて重要なのはデザインや言語、カート画面、受け取り方法、決済方法などのローカライズです。なかでも言語は特に重要度が高く、ECサイトの回遊率やコンバージョン率向上につながります。

自社で越境ECを運営する場合「独自の世界観が演出できる」「顧客情報が取得できる」などのメリットがあります。

海外転送サービスを利用する

海外転送サービスを利用する方法も、中国で越境ECを始める1つの方法です。

海外転送サービスは、中国ユーザーが日本向けECサイトを利用する場合に、海外転送サービス事業者が買い物を代行するサービスです。

海外転送サービスを利用した場合、以下の流れで海外ユーザーに商品が届けられます。

- 日本向けECサイトに海外転送サービス用のタグを設置する

- 日本向けECサイトに中国ユーザーがアクセスすると、代理注文の案内がバナーで表示される

- バナーを確認した中国ユーザーが代理注文を申し込む

- 海外転送サービス事業者が中国ユーザーからの注文を受け付け、日本向けECサイトで商品を注文する

- EC事業者側が海外転送サービス事業者の倉庫に商品を送付する

- 海外転送サービス事業者が商品を受け取り、中国ユーザーに商品を転送する

- 中国ユーザーに商品が届く

EC事業者はECサイトにバナーを設置するだけで中国ユーザーに販売できるため、業務フローを変えずに越境ECを始めることができます。

決済

中国の業者に商品を買い取ってもらい、中国市場に商品を販売する「卸業者」として参入する方法もあります。一括で買い取ってもらえるため、在庫リスクなく越境ECが始められます。また一括で納品できるため、手間がかからない点もメリットです。

一方、自社での越境ECサイトの運営や海外転送サービスの利用といった参入方法と異なり、エンドユーザーが見えにくくマーケティング戦略が打ち出しにくい面もあります。委託先の企業が主体となるため、委託先によって成果が左右される、交渉力が必要といった点も認識しておく必要があります。

まとめ

中国のEC市場は世界で最も巨大であり、今後もさらなる成長する見込みです。ただし「市場が大きいから」という理由だけで、むやみに越境ECを始めるのは得策ではありません。

中国での越境ECを始める前に「現地での知名度があるか」「越境ECの展開先として中国が正しいか」「現地の習慣を理解しているか」といった点を確認し、成功率を高めたうえで越境ECをスタートさせましょう。

この記事はフューチャーショップのオウンドメディア『E-Commerce Magazine』の記事を、ネットショップ担当者フォーラム用に再編集したものです。

- この記事のキーワード