「異彩を、 放て。」をミッションに掲げる、福祉を起点としたスタートアップのヘラルボニー。主に知的障害のある作家とライセンス契約を結び、作家が描くアートを活用したプロダクト販売やプロジェクトを展開する。2025年3月には、岩手・盛岡に旗艦店を、東京・銀座にギャラリーを併設した実店舗をオープン。4月末には、ECサイトの一部リニューアルを実施した。ヘラルボニーの成長要因、OMOやCRMの戦略について、マーケティング&オンラインセールスチーム マネージャーの大屋佳世子氏に聞いた。

障害のある作家が描いた「アート」を事業化

障害のイメージを変えたい――。そんな思いから、2018年に誕生したヘラルボニー(岩手県盛岡市)。自閉症の兄を持つ双子の兄弟、松田崇弥氏と文登氏によって創業された。

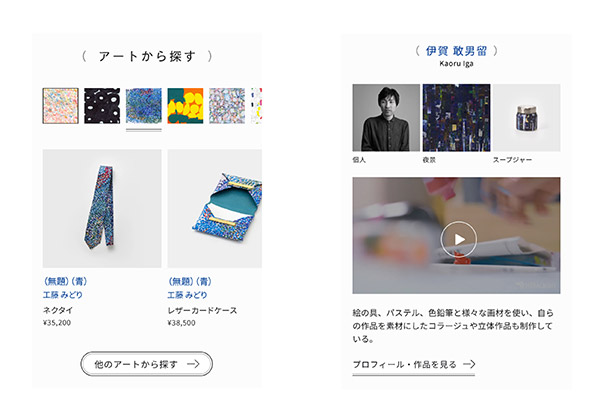

主に知的障害のある作家とライセンス契約を結び、作家が描いたアートをもとに、「ブランド事業」と「コラボレーション事業」を展開している。ブランド事業は、アートを使ってデザインしたファッションアイテムや雑貨などを販売。コラボレーション事業は、企業や自治体などとアートを使った共創プロジェクトを実施する。

作家からアートデータを買い取るのではなく、ライセンス契約にすることで、ヘラルボニーが事業を継続する限り、契約作家が永続的に報酬を得られるスキームとしている。

スキルも人脈もないところから始まったヘラルボニーの活動。手探りのなかで、アートを使ったネクタイを制作してクラウドファンディングを実施、すべてが願い通りとはいかずとも、事業への“手応え”をつかんでいく。さらに、百貨店でのポップアップや企業とのコラボレーションを重ね、知名度や売り上げを高めていった。

2020年には現在のECサイトを立ち上げ、オンラインでの販売を開始。2025年3月には岩手・盛岡と東京・銀座に実店舗をオープンした。契約作家は243名(2025年1月時点)にのぼり、作家への累計還元報酬額は3年前と比較して15.6倍(2024年8月時点)に成長している。

ビジネスモデルや事業規模は国内外で高く評価され、受賞実績も多い。ルイ・ヴィトンなどのハイブランドを傘下に持つ世界最大級の複合企業LVMHが主催する「LVMH Innovation Award 2024」では、日本企業で初めてファイナリストに選出され、「Employee Experience, Diversity & Inclusion」カテゴリ賞を受賞した。

「作家」の背景を知るほどエンゲージメントが上がる

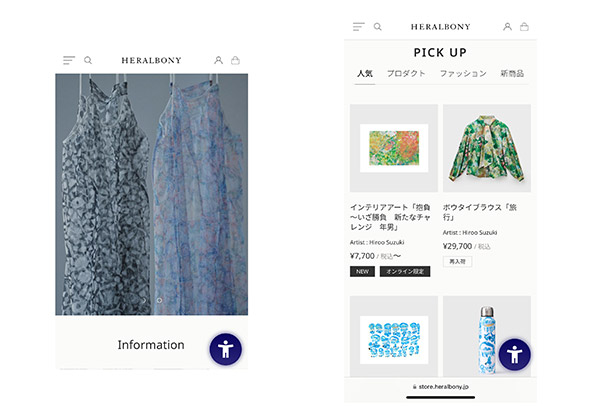

ヘラルボニーの商品は、ファッションアイテム、サブバッグやボトルなどの雑貨、文具、インテリアアートと多岐にわたる。それぞれのアートの世界観がそのままプロダクトに反映されており、“アートが主役”の商品展開だ。色彩豊かなデザインも多く、全体的に華やかな印象がある。

素材や製法にもこだわりが見える。たとえば、ネクタイは繊細なデザインながら、プリントではなく“織り”で表現。ブラウスやスカートも細部まで忠実にアートが再現されている。デザイン性が高く高価格帯であるためか、メイン顧客は女性が約7割を占め、年代は30~40代がボリュームゾーンだ。

お客さまのなかには「福祉」の文脈で認知してくださる方もいれば、「デザインが好き」と商品起点で興味を持ってくださる方もいます。創業当時からブランドストーリーを積極的に発信してきたため、福祉の観点でヘラルボニーを知って、興味を持つ方が多いかもしれません。(大屋氏)

ストーリーを伝えるメルマガの開封率が40%超えも

強いブランドストーリーが購買意欲につながっていることは、CRM戦略の成果にも表れている。メルマガの平均開封率は20%と言われるが、作家やヘラルボニーのストーリーを記したメルマガの平均開封率はそれよりも高く、40%に及ぶこともあるそうだ。

メルマガの内容は、「作家の魅力」や「企業活動の報告」などビジョンへの理解につながる読み物コンテンツを多く盛り込みます。おもしろいことに、「新商品紹介」や「人気商品が残りわずか」といった一般的な情報よりも、そのほうが売り上げが伸びるケースが多いです。要は、ストーリーへの共感が購買のスイッチを押しているんです。(大屋氏)

大屋氏は、自身もロイヤルカスタマーでヘラルボニーの大ファンであることから入社に至ったという

近年は、メールの他にLINEでも顧客とつながり、LINE経由で動画や読み物を配信することもあるという。商品の入荷通知など利便性向上の目的もあるが、ストーリーを届ける新たな導線の役割も担っているそうだ。

このように同社のカスタマージャーニーはさまざま。だが、「熱狂的なファンは共通の体験をしている」と大屋氏は分析する。

ロイヤルカスタマーの多くは、どこかのタイミングで作家の熱量に触れています。それを機にブランドへの思い入れが深くなり、「作家」を軸に商品の魅力を語るようになる。「この柄が好き」ではなく、「〇〇さんのスカーフが好き」という語り方に変わるんです。(大屋氏)

ロイヤルカスタマーには、他者へのギフトを通じて積極的にブランドを広めてくれる特徴もある。1人でサブバッグやハンカチを何十点も購入する人が少なくないそうだ。

「推し活」的にヘラルボニーを広めたいと言ってくださる方が多く、ブランドストーリーを添えて、商品を贈っていただいているようです。そうしたこともあり、最も売れ行きがいいカテゴリーは、ハンカチやサブバッグなどの「ギフト」に分類される商品ですね。(大屋氏)

盛岡と銀座に店舗をオープン、作家と“つながる”場へ

2025年3月、ヘラルボニーは本社のある盛岡と、ラグジュアリーブランドが集積する銀座に実店舗をオープンした。

盛岡は「旗艦店」であり、“異彩が放たれた未来の公園”というイメージから「ISAI PARK」と名付けられている。カフェ、ギャラリー、ストアが一体となった空間で、“地域の玄関”のような存在をめざしているという。

百貨店にしては珍しいそうですが、「ISAI PARK」専用の入口があります。まず、ここから入ってきてヘラルボニーだけでなく、岩手の多様な魅力を知ってほしい思いが店舗設計者にはあるそうです。盛岡のおすすめエリアの情報を記したカードを置くなど、岩手の地域全体とつながる店舗になっています。(大屋氏)

銀座の店舗は「HERALBONY LABORATORY GINZA」と名付けられ、ギャラリーが併設されたストアとなる。向かって左側がギャラリー、右側がストアで、それぞれに入口が設けられている。両店のギャラリーは展示のみならず、作家によるライブペイントやワークショップも実施する。

作家の魅力や創作風景に触れてほしいので、銀座店にはアトリエを設けています。銀座を選んだのは、ラグジュアリーブランドが集まる中心地に、障害のある方とそうでない方が当たり前に混ざり合える空間を作りたいというビジョンから。この地で認められることは、ブランドがグローバルで通用するかどうかの試金石にもなります。(大屋氏)

盛岡も銀座も、オープニングイベントでは多くのファンが行列を成した。想像以上の反響で、遠方から来店した人も多かったという。各店の限定アイテムをいち早く購入したり、気になっていたファッションアイテムを試着したり、ファンの熱量を実感する機会となった。

開業から約2か月が経過した現在、銀座では外国人観光客の方も増えてきました。外国人の方には、特にギャラリーの惹きが強いようです。店舗では今後、いかにUGC(ユーザー生成コンテンツ)を発生させるかに注力していて、どこでも撮影可能にしているほか、スタッフから積極的にストーリーをお伝えするようにしています。(大屋氏)

ECサイトでも、「作家」起点で選べる体験を強化

2025年4月には、ECサイトのトップページ構成を変更。この夏までにサイト全体のリニューアルが完了予定だ。この狙いは、作家とアートの魅力をより押し出すことだという。

リニューアル前は、ブランドのイメージを意識しつつも、アイテム写真を見栄え良くトップに並べた、「オシャレなファッションECサイト」に近い見せ方でした。リニューアル後は、これらのアイテムが「アート」からできていることを明確に伝えるために、「アート・作家」と「商品」を紐づけて見せる仕様に変更しました。(大屋氏)

単なるオシャレなファッションECサイトでは、なぜダメなのか。それは、ヘラルボニーが「唯一無二のブランドストーリー」を持っており、それを軸に愛されているブランドであるからだ。

たとえば、CEOによる家族に関連したSNS投稿がバズると、ECサイトにも多くの訪問がある。しかし、「自閉症の兄がいる兄弟が創業した」といった文脈に惹かれてECサイトを訪れても、「障害のある作家と共創している」ストーリーが伝わらないと、購買意欲につながりにくいと大屋氏は考えている。

私たちにしかない唯一無二の価値。それは、障害のある方と共創した商品を通して「人と違うことは価値である」というメッセージを受け取ったり、人の可能性に驚きや希望を感じられたりすることです。ブランドを知る入口は別でも、「このアートが素敵」「この作家さんが格好良い」になるべく早くたどり着いていただくための「気づきのスイッチ」を多く仕掛けたいと考えました。(大屋氏)

ヘラルボニーが伝えたいメッセージをECサイトやプロダクトでも表現

障害のある作家が描いたアートから、魅力的な商品ができているということ。ヘラルボニーは、障害のある人のイメージを変えていきたいブランドであること。そうしたメッセージをトップページで表現すると共に、ヘラルボニーならではの体験として、「アート・作家から商品を選ぶ」導線も用意した。

ECトップに「商品」と「作家」の2つのビュー(タブ)を作り、「作家」に切り替えると、作家の人となりや創作風景をじっくり見つつ商品にたどり着ける設計にしました。私自身もそうでしたが、作家の背景を知ると作品がまた違って見えて、商品に対する思い入れも変わります。そうした体験を通じて、アートのおもしろさを知っていただきたいんです。(大屋氏)

体験設計に加えて、商品開発にもさらなる工夫を凝らす。「企業としては魅力的だと思うけれど、柄物を持つことに抵抗がある」という人でも購入しやすいよう、柄を抑えたデザインやパッケージのみにアートを使用したフード・ドリンクなどを増やしている。

障害のある人に対するイメージを変え、新たな文化を作っていくためにも、顧客層をより広げたいと考えています。熱狂的なファンの方が口コミ経由で次のファンを呼び寄せてくださる理想的な流れがあるので、それをSNS経由で急拡大させることに挑戦しています。(大屋氏)

近年は「パーパス経営」の重要性が強調されているが、ヘラルボニーは、まさにその好例だ。「品質」や「価格」だけでは売りにくい時代だからこそ、自社にしか語れないストーリーは何か、それを誰にどう伝えていくかを考え続けなければならないのだろう。

ネットショップ担当者フォーラムは「ネットショップ担当者フォーラム 2025 春~ eコマースコミュニケーションDay ~」を、5/27(火)11時00分~17時35分、28(水)10時30分~17時5分にオフラインで開催します。登壇者・聴講者と交流できる懇親会も実施。すべての講演を無料で聴講できます!

ヘラルボニーさん×ヤッホーブルーイングさんが語るファンに愛される秘訣、「無印良品」の新たなマーケティング、ヤマダデンキさんの自社EC+実店舗+モール戦略、脱"安売り"で最高益を実現する食文化さんの施策、「資さんうどん」のファン作り+OMO+EC販路改善策、TSIさん&UAさんが語るアパレルECの未来など、さまざまなセッションをご用意しています。