コメ兵のECサイトを2000年に立ち上げ、近年はOMO(Online Merges with Offline)・デジタルトランスフォーメーション(DX)推進に注力、イベント登壇などで自社の取り組みを業界関係者に共有するなど、EC業界の第一線で活躍してきたコメ兵ホールディングスの藤原義昭氏(執行役員マーケティング統括部長)。コメ兵グループのデジタル改革をけん引してきた藤原氏が、2021年3月末にコメ兵を卒業します。築き上げたポジションを手放してでも転職する理由、小売業がDX推進を成功させるための心得などについてお話を聞きました。

「自分がいたら後任が育たない」。コロナ前から検討していたコメ兵卒業の道

――2021年3月11日にご自身のFacebookで、20年以上勤めたコメ兵の卒業を発表しました。いつから退職を考えていたのでしょうか?

退職したかったというよりも、ここ2年くらい、下の世代にバトンタッチしたいという思いがずっとあったんですよね。

――コロナ前からですよね。

そうですね、コロナ前から思っていました。具体的に退職を考えたのは、2020年の10~11月くらいです。

――なぜ「バトンタッチ」と考えたのでしょうか?

上に私みたいな人が居続けると、「会社のなかでイノベーションが起きにくいのでは?」という悩みがずっとあったんです。私が外部からいろいろな仕事を持ってきたり、アイデアを出したりすることで会社に貢献してきましたが、それはあくまで「個」の力に過ぎない。働く人全体の意識を高め、「集団」の力を強めなければ、会社は成長しなくなります。

――会社の成長を思うのであれば、外に出た方がいい。それが、藤原さんが出した答えだったんですね。

はい。現場で対話しながら後任を育てることもできますが、やっぱり各自がリスクをとって経験しないと成長しない部分もありますからね。

1974年7月24日愛知県名古屋市生まれ、46歳。1999年、株式会社コメ兵に入社。2000年に自社ECを立ち上げ、物流からささげ業務まですべてを構築し、全社マーケティングを行いながらオムニチャネルを推進。現在は、リアル店舗とEC双方をつなげるOMOを推進しながらスピーディな事業推進を行っている。マーケティング部門は、システム、マーケティング、EC、WEB事業、CtoCといった各関連部門を傘下におさめている。2021年3月末でコメ兵を退社予定

――時間をかけて築き上げたポジションです。手放すことなく、安定を選ぶ道もあったと思います。

今の会社ではそれなりに地位もありました。極端な話、業務時間内に「Netflix」を観続けていても、多分誰にも怒られないと思うんですよね(笑)。でも、それは私からすると“気持ちが悪い”。

――それで“挑戦”を選ぶことにしたんですね。業務の引き継ぎなどはもう終わったのでしょうか?

今回の退職にあたり、ほとんど引き継ぎを行っていないんです。3年くらいかけて取り組もうと計画していたECサイトのリニューアル、コンタクトセンターの拡張、新規ビジネスの立ち上げといったことが、コロナ禍によって1年以内で完成させないといけない状況になりました。同時に、グループのホールディングス化への移行もありました。

ホールディングス化に向けて、事業会社(コメ兵)と持ち株会社(コメ兵HD)、関係スタッフの役割を明確にするための準備をしていたので、私が担当している業務の引き継ぎは、2020年末にはすべて終了していたんです。結果的に、スムーズな退職に向けた準備ができました。

――Facebookでの「退職報告」、すごい数の反応が来ていましたね。

温かく送り出してもらえるのは、本当に有難いですね。会社のなかでもいろいろと声をかけてくれる人がいて、感謝しかありません。

小売業では“異例”のマーケ部門設置

――在籍していた20年強を振り返って、特に印象に残っている仕事はありますか?

ECサイトを立ち上げ、マーケティング領域に入り、全社のデジタルマーケティングを管轄できたことは、どれも印象に残っていますね。

ECサイトをオープンしたのは、2000年。当時ジュエリー部門に在籍していたので、ジュエリーのECを立ち上げました。その事業が軌道に乗り、時計など他のカテゴリを扱う事業部でも同様にECサイトが立ち上がり、全体で数十億円程度の売上規模になりました。

それらのECサイトを集約して、オムニチャネルに乗り出したのが10年後の2010年。コメ兵で扱う商品は、中古品という商材であることからすべて「1点もの」です。物流倉庫に商品を保管するのではなく、全国各店で販売している商品をECサイトに掲載、オンラインで売れたら各店から出荷するという体制を整えました。このような販売手法なので、「オムニチャネルにならざるを得なかった」とも言えます。

――マーケティング部門を立ち上げた時期や、経緯についても教えてください。

マーケティング部門を立ち上げたのは、そこから5年後の2015年でした。EC専業の会社は、マーケティングが主戦場なのでマーケティング部門を備えているところが多いと思いますが、リアル店舗をメインにしている小売業で「マーケティング部門」を持っている企業は、実は少ないんですね。

――それはどうしてでしょうか?

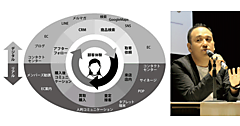

リアル店舗は、プロダクトアウトという考え方が強いからです。つまり、品ぞろえでどれだけ集客できるかを重視しています。こうしたプロダクトアウトの考え方からコメ兵は、KPIを「お客さま1人あたりのLTV(顧客生涯価値)をどれだけ増やすか」というEC的な考え方に変えることにしました。

方針転換を実現するには、お客さま1人ひとり対して、店頭やECでどういうコミュニケーションをするのか、どういったアプローチをするのか、つまりマーケティングを起点に販売戦略を考え直す必要があったんです。マーケティングという大きな枠組みのなかに、ECや広告販促を取り込み、目標を「LTV向上」にする――。これは会社としても大きな転換点になりました。

- 従来のコメ兵の考え方

どんな商品を、何点、どの店舗に並べるのか=プロダクトアウト重視 - 2015年以降のコメ兵の考え方

1人の顧客が年間いくら、何回購入しているのか=LTV重視

コメ兵は高額なブランド品を扱っています。日用品などとは違い、ECだけで即決するにはハードルが高いので、“売り場”をECに限るのは効率的ではありません。コメ兵には全国にリアル店舗があり、このアセット(資産)をどう使うかで戦い方が変わってきます。

ECサイトで商品を閲覧したとしても、最終的にコンバージョン(CV)が発生する場所が店頭だとLTVが上がることは、それまでのデータからわかっていました。2010年からの10年間は、ECだけで売るのではなく、ECを“見てもらう場”にする。まずは、店頭のお客さまをどれだけECに集客できるか、そして来店していただきCVにつなげるかにこだわりました。

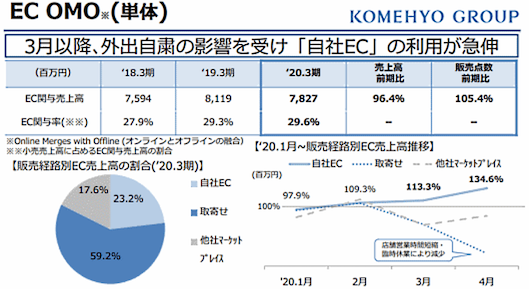

――2020年、コロナ禍になりました。

2010年からの10年間でデジタル施策で、ECや店舗への集客はある程度できるようになりました。ですが、コロナ禍によって物理的に店舗へ足を運ぶのが難しくなった。コメ兵では、対策として店頭スタッフにスマホを支給し、来店客とLINEを通じた「個のつながり」を持つ取り組みを始めたんです。これが興味深い結果を出しています。

――詳しく教えてください。

LINE接客は、デジタル(広告やSNSなど)で集客し、デジタル(LINE)でつながり、個人でCRMを行うという仕組みです。既存の会員基盤を使ったCRMでも成果は出ていますが、それ以上にCVRが高いのが、「個(LINE)」でつながっているお客さま。LINEで担当スタッフと親しくなったお客さまのなかには、スタッフへの信頼から、「100万円のバーキンが入荷しました!」という一言だけで購入が発生するケースも出てきています。

――それはすごいことですね。

これまでリアルで行っていた接客がLINEに置き換わったんですよね。この取り組みはすごく興味深いので、良かったらまた別の機会に取材してみてください!

――はい、そうします!

DXはトップダウンでしか実現できない

――小売業の「DX推進成功事例」として紹介されることも多いコメ兵ですが、立役者でもある藤原さんが考える「DX推進を成功させるための秘訣」とはなんでしょうか?

経営者としっかり話をし、できれば“教育”することです。DXは絶対にボトムアップでは実現されず、トップダウンが必須だからです。DX推進が急務だとしても、ボトムから会社全体を巻き込もうとすると時間がかかります。

特にこのコロナ禍においてデジタル化に遅れることは、すなわち「死」を意味するので、スピーディーにDXを推進するためには、徹底的に経営者の理解を得る必要があります。お金も相当かかりますから。

――経営陣を巻き込むコツはありますか?

とにかく話をすることですね。私の場合は海外の先進的な事例を紹介するなどして、常々「世の中、業界、個人はこの先こうなりますよ」と仮説をずっと話し続けてきました。それは会議に限らず、あらゆる場面においてです。

実はここが大事で、DX担当者の責務は、業界の動向や最新情報を「インプット」し、それを自社に合った形で「解釈」し、それを会社に「伝える」ことです。こうして、経営者に「理解されている」=「提案が通る状態」にしておきます。正しく理解されなければ、会議で議案が通らないということもありますからね。あとは「デジタルに慣れる」環境作りも大切です。

――「デジタルに慣れる環境作り」とはどういうことでしょうか?

デジタルネイティブ以外の世代にも理解してもらいやすいよう、まずは社内のなかで「デジタルを使わないと仕事ができない」環境を作ってしまうことです。コメ兵では2018年に「デジタル改革」を起こし、業務において、電話、ファックス、コピーを使わない方針に切り替えました。すべての連絡はチャットで行い、対外的な業務で必要な人を除いて「PowerPoint」「Word」「Excel」の利用も禁止しました。

Googleのグループウェア「Google Workplace(※導入当時の名称は、『G Suite』)」を導入したので、ドキュメント作成には、クラウドサービスの「Googleドキュメント」や「Googleスプレッドシート」を活用しています。

――「PowerPoint」「Excel」などの利用禁止とは、徹底していますね。デジタル改革を起こしたことで、社内にどのような変化が起こりましたか?

クラウドベースで進むので、圧倒的に会議の進行が速くなりました。お客さまに対するデジタル施策でも、店頭スタッフがデジタル活用に慣れてきているため、施策開始までのスピードが速くなったという実感があります。

――コロナ禍の前からデジタル化に向けた準備をしてきたことで、環境変化にも迅速に対応できたんですね。最後に、これまで共に戦ってきた社内外の仲間にエールがあればお願いします!

チャレンジを忘れてしまうと、個人も会社もダメになります。チャレンジ、そしてスピードが重要です。私もこれまでそうやって仕事に取り組んできました。これからもそうするつもりです。100%をめざすことはありません。60%をめざして、共にどんどん進んでいきましょう!

――ありがとうございました! 新天地でも頑張ってください!