アリババが推進する「ニューリテール」時代の顧客体験とは? テクノロジー&データが牽引する小売の未来

Interop Tokyo 2018の基調講演でアリババグループが推進するニューリテール構想が語られた

2018年6月25日 7:00

新しいテクノロジーがニューリテールを牽引する。IT部門の価値は、ビジネスを徹底的に理解したうえで、イノベーションを提案すること。アリババクラウドのミッションは、テクノロジーを活用してリテールビジネスに変革を起こすことにある。そして、小売事業者と顧客Win-Winの関係をもたらす。我々は、そのためのテクノロジーとメソッドを提供できる(アリババクラウド ユニーク・ソング氏)。

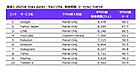

Interop Tokyo 2018の最終日である6月15日、中国アリババグループでクラウド事業を展開するアリババクラウドのジャパンゼネラルマネージャー ユニーク・ソング氏が基調講演に登壇。アリババグループが推進し、すでに中国で広がりつつある「ニューリテール」の戦略と同社のミッションを語った。

ニューリテールの基盤はオンライン・オフライン・物流の融合

「ニューリテール」とは、2016年10月にアリババのジャック・マー会長が提唱した10年~20年先の未来に訪れるだろうリテールのコンセプト。簡単に言えば、テクノロジーとデータを駆使し、オフラインとオンラインが融合したリテールビジネスによって、より優れた顧客体験を届けること。同時に小売事業者のビジネス課題も解決する。

アリババグループが考えるニューリテールのモデルでは、オンラインとオフライン、物流、データ、テクノロジーなどのすべてを統合して小売りに活用する。消費者体験が中心にあり、「顧客」「商品」「店舗」間のビジネスモデルを再構築し、事業を成長に導く。

- ネットショップ担当者フォーラムの参考記事:中国EC市場のいま――「モノよりもコト」「量より質」を求める“ニューリテール”時代の最新買い物事情

消費者はネット通販の登場でいつでも買い物ができるようになったが、実際に商品を手にとって試せないなど、オンラインのUXは限られている。一方、実店舗を運営するには、常に一定の在庫やスタッフを確保しなくてはならなず、事業者にとってはコストが課題になる。アリババが描くニューリテールの未来では、テクノロジーによってこれらの課題を解決する。

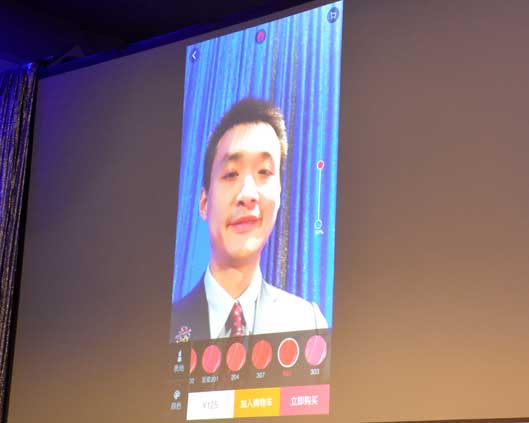

たとえば、タオバオが展開するブランド体験ストアでは、顧客はタオバオアプリでQRコード認証して入店する。店内にはセンサーが設置されており、商品を選んでゲートを通過するとアリペイで自動的に決済される。自動化されているため従来と比べて運営コストを抑えることができる。

また、店舗展開では出店計画が重要になるが、アリババにはどの地域でどんな商品がどれだけ売れたのか、データが蓄積されている。こうしたデータを使えば、通販事業者は適切な出店計画を立てることが容易になる。

アリババグループの生鮮食品スーパー、「盒馬鮮生(ファーマーションシェン)」もニューリテール戦略を象徴する店舗として注目されている事例だ。

アリババのミッションはデータの商用化を助けること

続けてソング氏は、データドリブンなニューリテールのモデルについて、いくつかの例を紹介する。

今、旅行慣れした中国の訪日客は、銀座を訪れることはないという。なぜなら、多くの中国訪日客は友人やネットのクチコミを参考に集中して銀座を訪れるため、欲しいモノが手に入らないからだ。

中国の友人から日本で買い物をするのは大変だと聞く。欲しいモノがあっても売り切れているから、プロのツーリストは銀座にいくことはない。これは小売事業者(店舗)にとって損失です。しかし、業務・データ中枢を一元的につなぐことができれば、どこで何がどれだけ売れているのかを把握し、物流をダイナミックに変更して顧客に商品を届けることができる。

オンライン・オフライン・物流の融合がなければ、こうした課題を解決することは難しいだろう。

この他にも、「何千とあるドン・キホーテ店内の商品をアプリで確認できたらどうか」「スーパーに欲しい商品があるかアプリで音声検索できたらどうか」など、ニューリテール時代の顧客体験の例を示す。わざわざ個人情報を取らなくても、こうした問い合わせデータの蓄積から購買パターンを分析することも可能だという。

アリババクラウドのミッションは、前述のように「テクノロジーを活用して、リテールビジネスに変革を起こすこと」であり、顧客のデータに直接触れることはないとソング氏は強調する。アリババグループは、2015年に「データは顧客の資産である」というデータ保護方針を発表。多くの企業に受け入れられており、GDPRにもいち早く備えるなど、世界標準のコンプライアンスニーズに対応している。

日本においても、国内データセンターを整備して顧客データを日本に格納するなど、以前から準備を進めてきている。顧客企業の資産であるデータの活用を支援していきたい、ソング氏は最後に語った。

我々は、これまで多くのプラクティスをつくってきた。ニューリテールについて、事業者自身が何を課題としているか理解しなくてはならないが、もしわからないのであれば、我々が最適なビジネスアプローチを定義して提言することもできる。クラウドベンダーとしてだけでなく、中立的なパートナーとしてみていただきたい。ビジネス革新の先には消費者体験の向上がある、ともに協力していきたい。