「通販・ECは定期・サブスクのことでしょ?」――。最近、このように話す方がいました。確かに「リピート通販」というカテゴリは存在しますが、“通販・EC”というワードはあくまで販売チャネルの1つ。アパレル、ファッション雑貨、食品、家電、家具、そして総合通販も通販・ECを利用しています。では、「定期・サブスク通販以外の手法は何があるのか?」と聞かれれば、「都度販売」と私はお答えします。その都度販売のメリット・デメリット、定期・サブスク通販の変化などを解説します。

定期・サブスク通販を取り巻く環境の変化とは

定期販売は1990年頃から通信販売業界で当たり前のように利用されている販売手法というのはご存じですか? 主に化粧品や健康食品などの通販事業者は、この手法を活用して売り上げを伸ばしてきました。

商品を使い切るタイミングで商品が届く合理的なスキームで、顧客側は商品を一度頼めばそれ以降注文する手間が省けるメリットがあります。事業者側はその都度企画をすることなく、契約により売り上げの見込みが立てやすいという利点があるため、定期販売を自社のビジネスに組み込みたくなる理由の1つだと考えられます。

また、継続利用する消費材であれば、商品数を無理に増やさなくても売り上げを拡大できるため、スモールスタートにはピッタリの販売方法というわけですね。これが定期販売を大きく伸ばした背景の1つでしょう。

法規制、ユーザーの意識の変化が影響

D2Cブームも含めて化粧品・健食商材などで続々と取り入れられた「単品定期」というスキームですが、昨今この定期販売スキームも潮目が変わりつつあります。新型コロナが5類に以降した頃から「コロナ特需」が収束しつつあり、売り上げの伸びが鈍ってきたのです。

その要因として以下の2つが考えられます。

① 法規制の強化

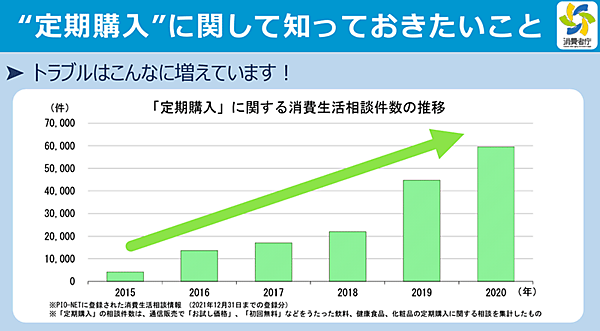

2022年度の定期購入に関する消費生活センターへの相談件数は、2015年度と比べて約10倍に増加。こうした状況などを受け、消費者庁による健康増進法や景品表示法による規制強化が進められています。

② ユーザー意識の変化

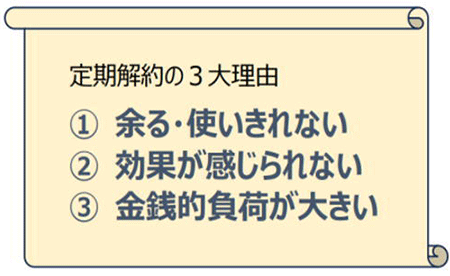

これまで、自動的に商品が送られてくることが便利だと思われていましたが、「消費が追い付かない」「経済的な問題」「継続利用に効果が感じられない」など、お得で便利だった定期通販・サブスクに対するユーザーの意識に変化が生じてきています。

こうした環境を踏まえると、定期だけの販売手法には固執せず、これまで獲得してきた既存顧客リストを最大限活用する方法を考える時期が訪れたと言えるでしょう。

定期にこだわらない販売手法「都度販売」とは

定期販売は安定して受注が見込める有力な販売手法ですが、先述した定期・サブスク通販を取り巻く環境の変化を考えると、第二の収益基盤を早い段階から準備しておくのが賢明でしょう。

定期販売の多くは、大量の顧客リストのうち2割程度の定期顧客(優良顧客)で売り上げを維持していると考えられます。と言うことは、残り8割を別の方法で収益化できる顧客リストに選別できたら、定期販売だけに頼ることなくバランスよく利益を生み出せるのではないでしょうか。

もちろん、既に最終購入日が近い顧客にさまざまな方法で定期商品を紹介したり、未購入期間の長い顧客には、他社の商品を紹介するといった方法でハウスリストを活用できます。

定期から離脱した顧客への別のアプローチ=都度販売

ですが、あえて私は「都度販売」という手法を提案します。その理由は、定期から離脱した顧客に何度定期再開の案内を送っても、そもそも「定期」という買い方が嫌いで解約しているとしたら、なかなか定期顧客には戻ってこないからです。

このような定期に引き上がらない顧客に「まとめ買い」を提案しているのが現在の主流ですが、この売り方は商品を定価ではなく、まとめて売ることで商品代金を値引きして購入を促します。「とにかく売り上げを上げたい、そのためのリスト」と割り切る手法です。

定期通販を再開しない理由はさまざまですが、過去に定期購入の経験があって離脱した顧客は、商品は気に入っているが定期的に送られることに堅苦しさを感じていると考えられます。

そんな顧客には、あえてまとめ値引きを案内しなくても、購入する顧客へ別のアプローチをする=都度販売を実施することで商品を購入してもらえる可能性が大いにあると考えています。「都度販売は非合理的」という考え方もありますが、すべてが正しいわけではないのです。

通販新聞社の「第80回通販・通教売上ランキング」によると、物販BtoC通販の上位企業は首位がアマゾン、2位がジャパネット、3位以下にヨドバシカメラ、ZOZO、ジュピターショップチャンネル、ヤマダHD、ビックカメラ、ベルーナ、QVC、ユニクロと続いており、定期販売を主軸とする企業はありません。

すなわち事業の拡大において「定期販売」という売り方だけにこだわる必要がないということです。以上の理由から、定期やサブスクと並行して「都度販売」の検討をお勧めします。

都度販売が持つ収益パワー

都度販売を並行して行えない理由の1つとして、その都度顧客に商品を提案する必要があるからです。労力もコストをかける割に合わないと考えると思います。

定期販売は引き上げることに徹底的に労力とコストを裂きますが、引き上がったらパワーを落としていきます。しかし都度販売でも、データを活用し、顧客の「継続率」「購買力」「購入間隔」など複数のセグメントで顧客を識別できれば、十分利益が出ると考えています。

仮に定期販売の年間継続率を70%とすると、単純計算で2年後の継続客数は49%、3年後には34%です。この継続率は大きな魅力ですが、ひとたび定期購入から離脱するとその顧客が定期購入を開始する再開率はわずかです。

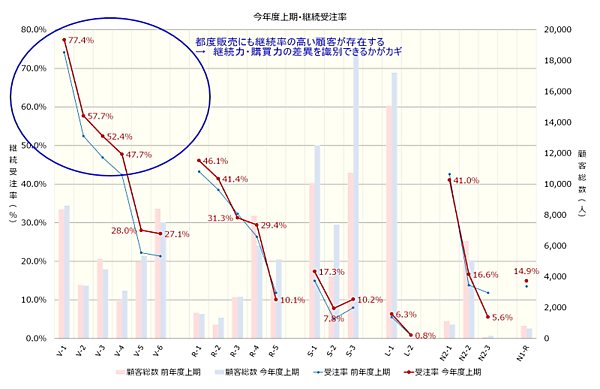

一方、上の図はトリノリンクスが集計した「都度販売の多品種通販企業十数社」の概算平均値です。丸で囲んだ上位顧客の継続率は年月を経ても50%を超え、休眠客も一定割合で購入を再開しています。都度販売には定期・サブスクに勝るとも劣らない収益パワーがあるのです。

収益化の課題

収益力の高い都度販売ですが、課題もあります。「買ってくれない顧客にアプローチしないこと」、つまりターゲットとする顧客を正しく特定することが必要だという点です。

たとえば、コストを抑えて自動送信できる「一斉メール」は、正しく顧客を選定できていないと、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられてしまいます。そのため、ターゲットを識別しない一斉配信メールだけに頼っている企業は、既存顧客の売り上げが低迷しています。

しかし、コストが見合わないと敬遠され、慎重になりがちなカタログ・DM媒体も正しく顧客を選定できれば、メールとは桁違いのレスポンスが見込め、しっかりした売り上げが取れます。「顧客の識別」――この課題さえクリアできれば、都度販売を収益化する道筋が見えてきます。

次回は、顧客の識別について詳しく説明します。

トリノリンクスはCRM分析・DtoC(通販)コンサルティングサポートを行う会社です。今回ご紹介した、「都度の販売」で購入が見込める顧客、収益販路となる鉱脈を見つけ出すデータ分析サービス「定期もTudomo」をご用意しています。詳しくはこちらをご覧ください。