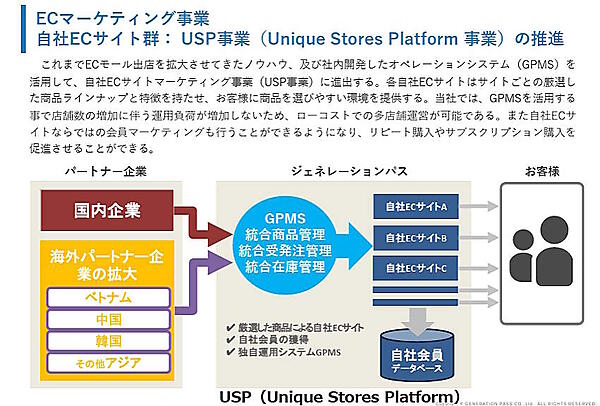

ネット販売事業を手掛けているジェネレーションパスでは2024年より、商材ジャンル別に特化した専門性の高い自社ECサイトを相次いで開設するようになっている。すでに10サイトまで構築できており、今後、まずは100サイトまで拡大していく予定。

国内EC市場では専門型サイトが増加傾向

独身世帯の増加+「人とは違う商品を買いたい」志向が影響

同社によると、近年は日本のEC市場が「どうもアメリカ的になってきている」(岡本洋明社長)と見ており、これまで日本はEC市場におけるモール比率が海外と比べて非常に高かったが、今は若干、伸びが止まってきており、一方で、専門型のECが伸びているという。これはEC構築のプラットフォームが伸びているということに加えて、都内を中心に独身世帯が増加していることが影響。彼らの傾向として、「何か人とは違うちょっと変わった商品を買いたいと思っているところが関係していると思う」(同)とする。

少し変わった商品となると、専門性の高い店舗形態で購入したいという心理が働きやすく、その需要を受けて専門型ECが伸びていると見ている。

10店舗を運営。1か月の売り上げは500万円に近づく

ほかにも同社が専門型のECを作る理由として、「我々の顧客は消費者でもあるが、一番は取引先のメーカーでもある。すべてではないが、取引先の中には専門サイトで販売するのであれば商品を提供してみたいというところが出てきている」(同)という。大量販売に対応できるような規模のメーカーなどとは対照的に、コンスタントに地道に販売ができることを望むような規模の企業の場合、かえって専門サイトを活用する方が都合が良いという場合もあるということだろう。

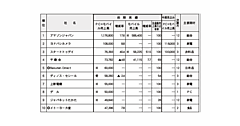

今のところ、1店舗当たりの売り上げについて、まずは月500万円程度売れれば成功という考え方であるため、現状の10店舗は順調にその数字に近づいてきているようだ。「これがある程度いけるようになると、100店舗を出せる。1店舗当たり年間で6000万円の売り上げとなるので、100店舗になれば60億円の売り上げになる」(同)とした。

めざすは3年以内に100店舗。将来的には1000店舗へ

主力商材はギフト、インテリア

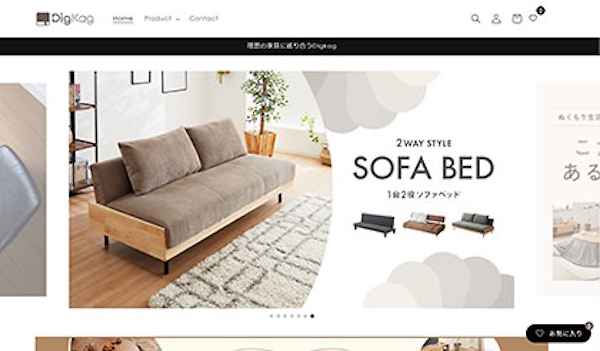

現状、展開している専門型ECの内容としては、ギフトやインテリアなどがある。中でも特に調子が良いのは「DigKag(ディグカグ)」(画像)という家具を深掘りしたサイト。

同サイトについては、今のモールなどのトレンドとは逆行していて、大型家具を専門にしているという。爆発的に売れているというわけではないものの、コンスタントに毎月数百万円以上の売り上げが取れるようになっているようで、「ここは、何千点もの商品を載せるのではなく、限られた商品数だけを載せているので、買う側からすると選びやすくなる」(岡本社長)とその利点を語った。

仕入先とのコミュニケーションを通じ商品選定

また、掲載する商品を選ぶ際のルールとして大事にしていることでは、仕入先のメーカーと密にコミュニケーションをとって決めていることを挙げる。一例として、ある仕入れ先のメーカーでは、職人たちが売れる商品ばかり作っていても面白くないと感じていることがあるという。「その話を聞いてから、売れないとしても何らかのニーズが獲得できるような大きい家具を集めてやってみないかという話になった。メーカーからするとそうした面で気遣ってくれていると感じてもらえたのでは」(同)とした。

1店舗につき1人が担当。人材育成の一環で

また、運営に関して、今は1店舗に1人がそれぞれ付いている状態。これは社員教育の一環で行っている面もあり、非常に勉強になるという。

ECはスタートした際は全て自分で行うが、規模が大きくなると、仕入れやマーケティングなど業務がいくつかに分かれていき、全体を知るという人が少なくなってくる。それが小さい規模の店舗だと、仕入れや広告の出し方など色々と1人でやっていくことになるため、運営者が自分で考えるようになっていく効果があると見ている。

他社ECの運営代行も視野

なお、今後の目標としては、今、同社で取り扱っている300万点以上の商品をより細かくしていくということが1つある。加えて、メーカーや実店舗といった取引先のECを運営代行する形で展開する考え方もあるとする。「もし、自社ECをやっているがあまり上手くいっていないというのであれば、当社で集客など実績値をベースに話をしていきたい」(同)とした。

専門型ECの拡大にむけた人材選びの構想

そのほか、今後の展開として、専門店の自社ECを3年以内に100店舗まで広げていきそれが達成できた際には、さらに1000店舗まで増やすことができると見ている。

「100店舗を1000店舗にすることは実はそこまで難しいことではない。受発注やカスタマー対応など裏側の仕組みはすべてこちらで持っているので、たとえば定年退職した人や副業でやりたい人などに店舗を運営してもらうこともあるかもしれない」(同)とした。

実務に当たってはどのような商品を取り扱うのかや、店舗設計、テキスト制作といった部分だけになり、社内にたくさん商品があることから、新しく取引先を開拓する手間もかからないとする。

「子育てをしている人など、外に働きに出ていくのは大変だが、実は子供向けの商品など、どのようなものが支持されているのか気づきを持っている」(同)と説明。集客については同社がサポートしながら、運営していく形となるため、そこまでは難しくないと考えており、これから専門型ECを徐々に拡大させていく考え。

※画像、サイトURLなどをネットショップ担当者フォーラム編集部が追加している場合もあります。

※見出しはネットショップ担当者フォーラム編集部が編集している場合もあります。

「通販新聞」について

「通販新聞」は、通信販売・ネット通販業界に関連する宅配(オフィス配)をメインとしたニュース情報紙です。物品からサービス商品全般にわたる通販実施企業の最新動向をもとに、各社のマーチャンダイジング、媒体戦略、フルフィルメント動向など、成長を続ける通販・EC業界の情報をわかりやすく伝え、ビジネスのヒントを提供しています。

このコーナーでは、通販新聞編集部の協力により、毎週発行している「通販新聞」からピックアップした通販・ECのニュースや記事などをお届けしていきます。

→ 年間購読を申し込む(通販新聞のサイト)

→ 通販新聞の過去記事を読む(通販新聞のサイト)

→ 通販新聞についてもっと詳しく知りたい