あなたのビジネスは大丈夫? 「モンシュシュ」「無印良品」の事例に学ぶ商標権の重要性とリスク管理のポイント

ECサイトにおける商標の重要性とリスク管理のポイントを、商標権侵害の事例「モンシュシュ事件」「無印良品の中国事例」から学びましょう。

2025年2月25日 8:00

サイト名やサービス名、ロゴマークなど、ユーザーが見た瞬間に「これはあのブランドだ!」と気づいてくれるブランド力があると、リピート率の向上につながり、長期的な売り上げの醸成につながります。もし、ブランドを想起させるサイト名などが、「他社に模倣された」「他社に商標を登録された」といった場合、どうなるでしょうか? ブランド力を毀損(きそん)させられるリスクが発生しますよね。商標事件「モンシュシュ事件」「無印良品の中国事例」から、EC運営における商標の必要性、リスク管理のポイントを解説します。

1. モンシュシュ(Mon Chou Chou)事件:ブランド名とドメインの商標無断使用

1-1. 事件の概要

「堂島ロール」で知られる洋菓子店Moncher(モンシェール)はかつて、「Mon Chou Chou(モンシュシュ)」という社名でした。ところが、その「Mon Chou Chou」は、神戸の老舗菓子メーカーであるゴンチャロフ製菓が先に商標登録していたのです。

結果的に「商標権侵害」という争いに発展、裁判所はモンシュシュの商標無断使用を認めました。これにより、旧モンシュシュ社は会社名を「モンシェール」に変更せざるを得なくなりました。

また、この争いではドメイン名も問題になりました。ドメイン名は一般的に、商標の使用ではないと考えられており、商標無断使用の対象にはなりません。しかし、旧モンシュシュ社がECサイトや広告で使用していたドメイン「mon-chouchou.com」について裁判所は、「単なるURL」ではなく「商品の出所を示す商標的な使用」とみなし、商標権侵害(無断使用)と認定しました。

これにより、ドメイン名も商標権侵害の対象となる可能性があるということが示されました。

1-2. 事件のポイント

早期の商標調査と商標出願(申請)が大切

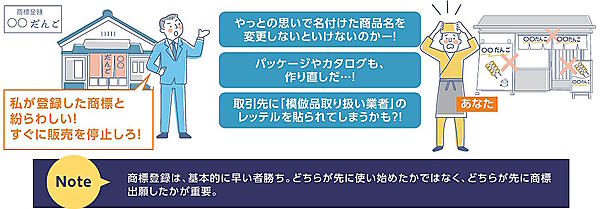

どんなに商品名やブランド名に愛着があっても、他社が先に商標を登録していれば、その商品名やブランド名を使い続けることはできなくなります。

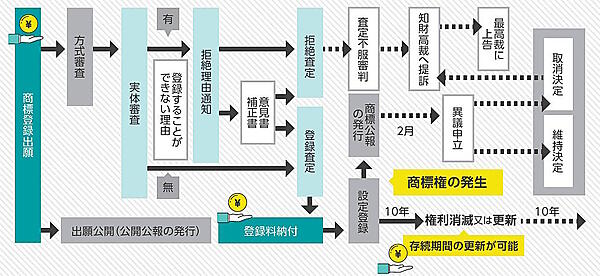

ちなみに、商標登録は、自分が先に使用していても、別の誰かが先に申請すると登録されてしまうことがあります(これを「先の登録」が優先される「先願主義」と呼びます)。

ドメインや社名の使い方も注意

ECサイトではドメインを広告やパッケージに印刷することも多いですが、消費者にとって「ブランド名」と同じくらい認知される可能性があります。

モンシュシュ社の場合、紙袋などにも「mon-chouchou」の文字を入れていたことも商標権侵害の大きな理由となりました。これは、広告機能があり、ECサイトなどで販売している商品の出所を示す機能があるとし、裁判所は商標を侵害していると判断したのです。

モンシュシュ社は、せっかく認知を獲得できた名称を変更しなければいけなくなり、包装紙や看板、ECサイトなどをすべて作り直す必要も生じたと推察されます。他社の商標登録により、ブランド変更を余儀なくされ、大きな損失を被ったという事例です。

2. 無印良品の中国商標問題:海外展開の落とし穴

2-1. 事例の概要

日本で大人気の「無印良品」(運営は良品計画)。中国市場に進出した際、「無印良品」に似た商標(中国語の商標)を別企業が先に取得しており、中国で訴訟になった事件です。この事件でも「先願主義」により、良品計画が中国企業に損害賠償を支払うことになりました。

2-2. 事件のポイント

海外での商標

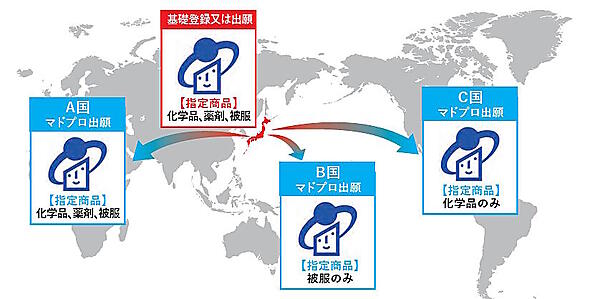

商標は国ごとに商標法があり、国ごとのルールで運用されています(属地主義と言います)。日本の商標法と同じルールもあれば、異なるルールの国もあるので、国ごとに商標について検討することが重要です。

また、中国に限らず、海外では有名ブランドを先に登録しておいて、あとから高額で売りつけようとする「トロール」行為があります(日本でもベストライセンスによるPPAPの商標出願は話題になりました)ので、注意が必要です。

知名度と商標取得は別物

いくら日本で有名でも、「先に登録した人が勝ち」が商標権の一般的ルール(先願主義)です。ECサイトで越境EC販売を検討するなら、ターゲットとなる主要国や主要ドメインの商標登録を視野に入れておきたいところです。

3. EC運営者が押さえておきたい「商標」の基礎と活用

3-1. 商標権とは?

商標権は、商品名やロゴマークといった「ブランド要素」を法的に守るための権利です。

商標権を持っていれば、同じ名前やマークのほか、それに似た(類似した)名前やマークを他社に無断で使用されることを防ぐことができます。ちなみに、文字列や図形だけでなく、音や色、匂いも登録の対象になることがあります。

3-2. 指定商品・指定役務をチェック

商標権は「指定商品(役務)」というカテゴリとセットで登録されます。これは商標を何に使うかを限定するものです。

たとえばお菓子やアパレル、機械部品など用途が異なれば、同じ名前でも登録が許される場合があります。

モンシュシュ事件では、ゴンチャロフ製菓が「Mon Chou Chou」を「菓子」分野で登録していました。そのため、堂島ロールのような「菓子」分野での名称の使用ができなくなったのです。

3-3. 商標の「守り」と「攻め」

守り(リスク回避)

まず、自社のブランド名が先に他社に登録されていないか調べ、早めに必要な商標を出願しましょう。商標登録ができれば、他社が使用することを止めさせるだけでなく、他社が登録することも防止できます。ドメインやSNSアカウントも含めて商標の調査や出願をしたいところです。

攻め(ビジネス活用)

取得した商標をライセンス展開やコラボ企画に生かすことができます。さらに、商標権の重要性の認識は高まっており、Amazonや楽天市場などの大手プラットフォームでは、模倣品に対する削除依頼や警告などをプラットフォーム内でできるようになっています。

4. トラブルを未然に防ぐためのステップ

ブランド名・ドメイン名の事前調査

次のような国内、海外の商標登録の状況を調べるプラットフォームを活用してください。

- 特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」

- WIPO(World Intellectual Property Organization、世界知的所有権機関)の「Global Brand Database」

まずは、既に類似の商標が登録されていないかチェックしましょう。いったんブランドが大きく育ってからの変更は、とてつもない時間と費用を要します。

海外も含めた出願

商標登録をすれば、他社の商標の使用を止めさせられるだけでなく、他社が同じ商標登録をできないことになります。このルールは基本的に海外でも同様で、越境ECを検討する場合は、ターゲットとする国で事前に商標登録を検討することをお勧めします。

継続的なモニタリング

商標を取って終わりではありません。似たような商標が使われていないか、模倣サイトが出ていないか、定期的に確認しましょう。早めの発見は模倣による被害を最小限に抑えることができます。

5. まとめ:ブランド価値を高めるための「商標戦略」

ECサイト運営において、ブランドは最大の資産といっても過言ではありません。ユーザーに「ここで買えば安心」「このブランドだから欲しい」と思ってもらえれば、リピート購入や口コミが自然に増えていきます。

しかし、そんなブランドも、法的な保護が不十分だと、突然の名称変更を強いられたり、海外で自由に使えなかったりといったリスクが発生してしまいます。

ECサイトではドメインやサイト名、パッケージ、SNSなどあらゆる接点がブランディングの場となります。それらを適切に保護できるように商標戦略をブランド構築に組み込むことが重要です。ブランドを「守る」だけでなく、ライセンスやコラボなど「攻め」にも生かせば、リスクを抑えつつビジネスチャンスを大きく広げることができます。

「商標調査」「商標登録」といったキーワードを意識しながら、ぜひ自社ブランドを守り、さらに飛躍させるための一歩を踏み出してください。