「futureshop」はSaaS型のECプラットフォームで、中小企業を中心に比較的売上規模の高い企業が利用、2024年の流通総額は2044億円に達している。「伊藤久右衛門」「モロゾフオンラインショップ」「Millet(ミレー)」「ozie」など名だたるECサイトが導入、ファッションから食品、コスメ、雑貨など幅広いジャンルを扱う企業が利用する。

「futureshop」を提供するフューチャーショップの安原貴之氏(取締役 セールス・マーケティング部 統括マネージャー)が、「futureshop」導入企業の成功事例をテーマ別に解説する。

この記事で取り上げる事例のテーマとECサイト

オムニチャネルの成功事例

売上ベースで年間40%成長の「Millet」

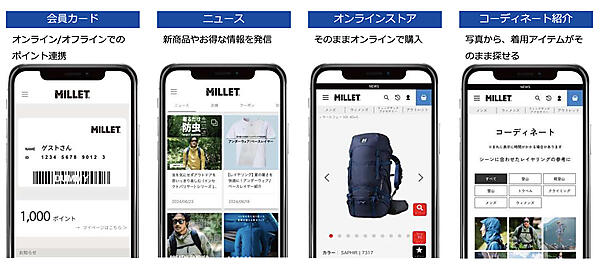

ブランド「Millet」を運営するミレー・マウンテン・グループ・ジャパンは、アウトドアブランドを展開しているフランスの企業。実店舗とECの統合をめざしていたミレーは2020年3月、「futureshop」を導入してECサイトをリニューアルし、オムニチャネルの基盤を整備した。

2021年7月にはアプリ導入の検討を開始し、顧客接点を強化する取り組みを進めた。このアプリは会員カード、ニュース配信、オンラインストアでの購入、コーディネート提案などの機能を備えている。売上ベースで年間40%もの成長を遂げている。

イオングループの「TOKYO DESIGN CHANNEL」も活用

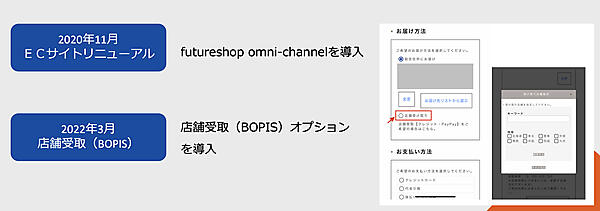

ライフスタイルブランドを販売するECサイト「TOKYO DESIGN CHANNEL」を運営するイオングループのコックスでは、オムニチャネル戦略を早期から取り入れている。2011年から独自の店舗受取サービスを提供してきたが、課題が多かった。そこで2020年11月、オムニチャネル対応SaaS型ECサイト構築プラットフォーム「futureshop omni-channel」を導入してサイトをリニューアルした。

「futureshop omni-channel」はOMOによる実店舗とオンラインのシームレスな買い物体験を実現するフューチャーショップのECプラットフォームで、顧客データの統合やポイントの共通化などができる。

2022年3月には「futureshop omni-channel」の店舗受取オプションを導入。店舗受取でのクレジットカード決済利用による顧客の利便性向上、注文処理のフローの自動化によるEC担当者の作業負担減などにつながったという。店舗受取は国内約210店舗までに広がり、利用率は前年比30%増。EC売上全体の10%を店舗受取が占めるまでになった。

EC売上5年で10倍の「大江ノ郷自然牧場」

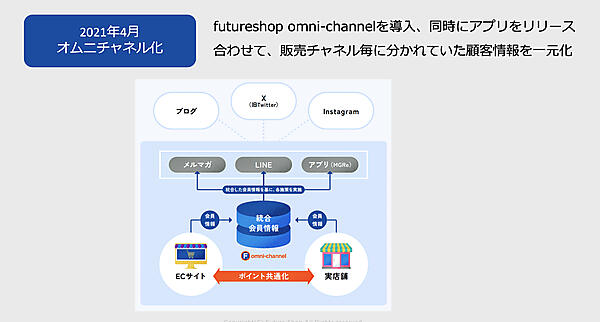

「大江ノ郷自然牧場」を運営する大江ノ郷自然牧場グループのひよこカンパニーは、鳥取県でリゾート施設を運営し、卵を主力商品とした通販を手がける。コロナ禍でECの強化をめざし、2021年4月に「futureshop omni-channel」を導入。ECとリゾート施設をシームレスにつなぐため、オムニチャネル化に着手した。

同時にアプリをリリース。このアプリにより顧客情報の統合管理を行い、実店舗での体験をEC購入へとつなげる仕組みを構築した。オムニチャネル開始後2年で会員数が5倍以上に増加し、ECの売り上げは5年で10倍になるなど大きな成功を収めている。

SNS活用の成功事例

広告に頼らないEC運営を実現した「ozie」

「ozie」を運営する柳田織物は、創業100年の老舗ワイシャツのSPA企業。近年はオンライン広告のCPA(顧客獲得単価)の高騰やCookie規制により、広告測定が困難という課題に直面していた。

広告に依存しないマーケティング手法への転換を決断し、EC特化型のCRM(顧客関係管理)ツール「actionlink」を導入、リピート対策を強化した。また、SNSを積極的に活用することで新規顧客の獲得に取り組んだ。2022年には、2019年比で広告費を半分に削減しながらも、利益の増加を実現している。

「ozie」ではTikTok用のショート動画を制作し、それをYouTubeなど他のSNSでも展開。コンテンツを再利用する仕組みを構築している。これにより、少人数の運営体制でも7つのSNSを効果的に活用している。このような取り組みの結果、リピート注文率が8割に。経営が安定するだけでなく、利益体質も大幅に改善している。

ライブコマースでファンとの強い関係性を築く「姫ラボ」

玉造温泉まちデコが運営する「姫ラボ」は、島根県の玉造温泉を成分に用いたスキンケア化粧品ブランドだ。2010年に実店舗をオープンし、その後ECを開始。2020年のコロナ禍により直営店への来店客が減少したためライブコマースに着手した。

2020年5月、インスタライブでのインフルエンサーとのコラボ配信を皮切りに3つのライブ配信番組を立ち上げた。インスタライブでは購買への導線に課題があったため、2020年1月にライブコマース配信プラットフォーム機能「Live cottage(ライブコテージ)」を導入した。「ライブコテージ」は、自社ECサイト内にライブ配信会場を用意し、自社の顧客に対してライブコマースを展開している。

従来のSNSライブ配信では、購入するために別途検索が必要だったが、「ライブコテージ」ではライブ配信中に商品の購入ページへのリンクを表示できるため、視聴者は興味を持った商品をその場で購入できる。

ライブコマースにもさまざまなスタイルがあるが、海外のように1回の配信で大量に売り上げを伸ばすことをめざすのではなく、日本ではコミュニティを形成し、継続的な購買へとつなげる「インハウスコミュニティ型」のライブコマースが適している。これはライブ配信を通じて顧客と関係性を構築し、その後もアーカイブ動画を通じてブランド認知を拡大する手法だ。

「姫ラボ」もこの手法を実践し、1回のライブ配信で1万件もの「いいね」を獲得するなど、ファンとの強い関係性を築いている。

「姫ラボ」のライブコマースの事例はブランド認知を高めることにもつながっている。SNSによって利益体質を改善した「ozie」も「姫ラボ」も、安定した基盤を確立することに成功していると言える。(安原氏)

フューチャーショップ 取締役 セールス・マーケティング部 統括マネージャー 安原貴之氏

BtoBの成功事例

BtoB専用のECサイトを展開する「卒塔婆屋さん」

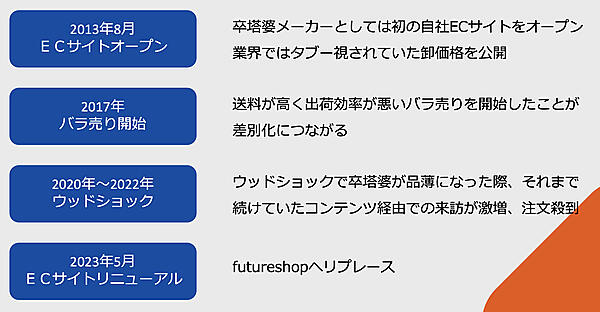

「futureshop」は主にBtoC向けのプラットフォームだが、一部のBtoB企業も導入している。谷治新太郎商店が運営する卒塔婆のECサイト「卒塔婆屋さん」の主な顧客は全国の寺院や神社、仏具商社など。ビジネスモデルはBtoB-ECである。

卒塔婆とはお墓の後ろに立てかける木製の札のこと。卒塔婆は消費量が年々減少しており、売り上げも下降傾向にあったため、新しい取引先を開拓する必要があった。この課題に対処するため、2013年8月にBtoB専用のECサイトを立ち上げた。当時、卒塔婆をECで販売することは珍しく、卸価格を公開することは業界内でタブーとされていた。しかし「卒塔婆屋さん」では直接販売を開始したのだ。

2017年には卒塔婆のバラ売りを開始。従来は100本単位での販売が主流だったが、「お試し用に数本購入したい」という要望に応えるため、1本単位での販売に着手。これにより、顧客が気軽に試してから本格的に購入できるようになり、結果的に顧客数が増加した。

また、コロナ禍のウッドショックにより原料不足が発生した際、普段の取引先から卒塔婆を購入できなくなった寺院などがインターネットで代替供給元を探すようになった。この際、ECサイトに掲載していた「お寺あるある」などのマーケティングコンテンツが注目を集め、多くの新規顧客の獲得に成功した。

2023年5月、規模拡大に伴い、より高度なマーケティングや運用基盤を求めた谷治新太郎商店は「futureshop」を導入しサイトをリニューアル。現在「卒塔婆屋さん」は年商1億円を超えるBtoB-ECサイトになっている。

この「卒塔婆屋さん」の事例はBtoB企業としてもユニークであるだけでなく、デジタルマーケティングを活用した成功例としてBtoC企業にも参考になる。(安原氏)

DtoC、ブランディングの成功事例

EC化率10%強から30%に達した「PELLE MORBIDA」

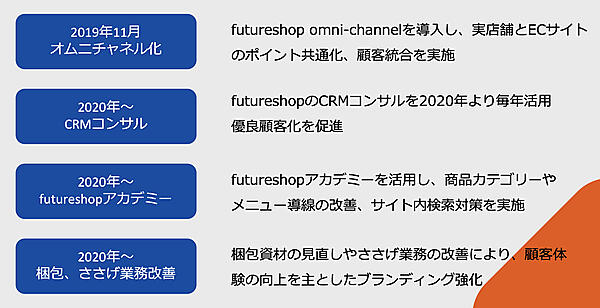

ウエニ貿易が運営する、バッグや財布のECサイト「PELLE MORBIDA(ペッレ モルビダ)」のEC化率は10%強で推移していた(2019年時点)。アパレル業界においてはやや低めの水準で、自社ECサイトには多くの改善が求められていた。そのため、2019年11月に「futureshop omni-channel」を導入。実店舗とECサイトのポイント共通化を進めて買い物動線の最適化、ブランディング強化にも取り組んだ。

2020年からは「futureshop」の無料CRMコンサルサービスを活用し、優良顧客の育成とブランド価値の向上に着手。同時期に新しいEC担当者が着任したがECの運営経験が乏しかったため、年間300回以上実施している「futureshopアカデミー」のセミナーを活用してもらった。

このような取り組みの結果、ウエニ貿易のECサイトは少しずつ改善。特に、カテゴリーやメニューの動線、サイト内検索機能の向上により、訪問者が商品を探しやすいサイトへと変貌した。また、梱包資材や商品撮影、情報管理といった業務改善も進めた結果、同社のEC化率は30%に達し、7年間で売り上げが10倍に成長した。

リピート率向上の成功事例

F2転換率は35%以上「なでしこスタイル」

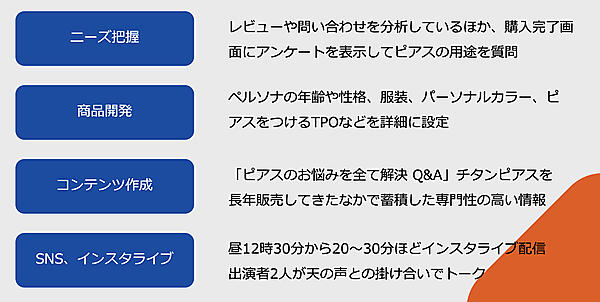

岩手県で純度99.5%以上のチタン製ピアスを販売する、なでしこスタイルが運営するECサイト「なでしこスタイル」は、徹底的なペルソナ設定と商品開発でリピート率を向上させた。レビューや問い合わせを分析するだけでなく、購入完了画面でアンケートを表示し、この結果を基に詳細なペルソナを設定。「ピアスのお悩みを全て解決Q&A」などのコンテンツ作りを進めた。

さらに、「Google Analytics」や「futureshop」のレポート機能を活用し、キーワード別アクセス数や各ページ経由のコンバージョン率を詳細に分析。これに基づいてPDCAサイクルを回すよう徹底している。その結果、初回購入から2回目購入に至るF2転換率は35%以上を記録。また、自社ECサイト経由の売り上げが全体の90%以上を占めている。

高い成果を上げており、詳細なペルソナ設定と顧客理解を基にした商品開発とマーケティングの好例だ。(安原氏)

サイト改善による成功事例

EC会員が月1000人以上増加する「マンゴハウス」

「マンゴハウス」を運営するマンゴハウスは沖縄のアパレル企業。デザインにこだわる「かりゆしウェア」の専門店だ。自社ECサイトの使い勝手や商品検索の難しさ、離脱ポイントの多さなどの課題があり、2023年4月に大幅なサイトリニューアルを実施した。

全商品のスケール表示や再入荷通知ボタンを設置し、買い物体験を改善。さらに「futureshop omni-channel」を導入することで、オンラインとオフラインの顧客体験をシームレスにつなげる取り組みを進めた。

注目すべきは、「デザイナーで選ぶ」「柄で選ぶ」という動線設計だという。「かりゆしウェア」には多様な柄やパターンが存在し、デザイナーごとにテイストが異なる。このような特性を生かし、顧客が目的の商品を容易に見つけられるように導線を整備。これらの改善の結果、EC会員(顧客会員)が月間で1000人以上増加するという成果が得られた。

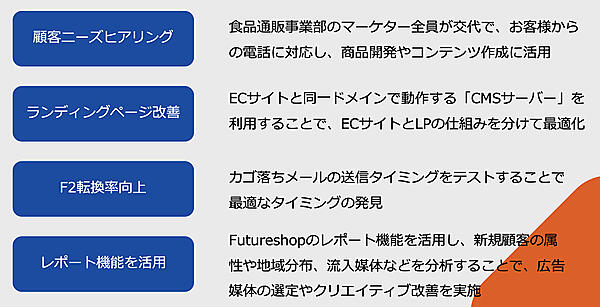

マーケターが顧客の声を直接聞く「馬刺しドットコム」

熊本の利他フーズが運営する「馬刺しドットコム」は馬刺しの専門店。顧客ニーズの把握とサイト改善を徹底的に実施したことで成果をあげている。特徴的なのは、通販部のマーケターが直接顧客の電話対応を行っている点。マーケター全員が交代で顧客対応をすることで、リアルな顧客の声を商品開発やコンテンツ作成に生かしている。

また、ランディングページ(LP)の改善にも注力している。ECサイトとLPを分離しながらも、「futureshop」のフリーページ機能でLPを作成し、同一ドメインで公開。これによりドメインパワーを活用しつつ、最適化されたLPを提供できている。

カゴ落ちメールの送信タイミングをテストすることで、最適なタイミングを計っているのも特長。これにより、コンバージョン率を大幅に向上できたという。「futureshop」のレポート機能も活用し、新規顧客の属性や地域分布、流入媒体などを分析。効率的なマーケティング戦略を推進している。

「マンゴハウス」と「馬刺しドットコム」の成功事例は、ユーザーのニーズを捉えたサイト改善がいかに効果的であるかを示している。担当者が日々の課題をコツコツと改善していったこと、顧客ニーズを的確に捉えた商品開発とマーケティング施策、そしてサイト改善との連携、これらが大きな成果を生み出した。(安原氏)

自社ECの成長と自走を促すデジタルコマーススキル

安原氏はこれら10社に共通するのは、「デジタルコマーススキル」の高さだと指摘する。

自社ECを成長させるためにはこのデジタルコマーススキルを持って自走していく体制が非常に重要。もちろん、業務の一部を外部に発注することもあるが、すべてを外部に委託していてはコストが増大するし、たとえばデータの分析を外部に委託したとしても、その結果が良いのか悪いのかを判断するスキルは必要。フューチャーショップは自走を支援しており、自走に必要なデジタルコマーススキルを身につけるために必要なものが整っている。(安原氏)

自社ECの成長と自走を促すポイントの1つがCMS(コンテンツ管理システム)だ。「futureshop」のCMSは特許を取得したレイアウトエンジン「commerce creator」を搭載し、直感的な操作でサイト改善できる。また、分析のしやすさも重要だ。ワンクリックでボトルネックを特定し、改善ポイントを把握できる「reports機能」を提供している。

また実践的なスキルを学べる無料セミナーや勉強会を開催し、伴走しながらも最終的な自走をさまざまなアプローチで支援。YouTubeチャンネルでもEC運営に役立つ情報を発信している。

- この記事のキーワード