フードロス削減をめざすECサイト「Kuradashi(クラダシ)」を運営するクラダシは、2014年に創業し2023年6月に東京証券取引所グロース市場に上場。着実に事業を成長させている。「Kuradashi」では日々どのような指標を確認し、どのような施策を実行しているのか。クラダシのマーケティング部長である小手川大介氏とShopify Japanの片岡祐規氏が解説する。

フードロス削減をめざすECサイト「Kuradashi」

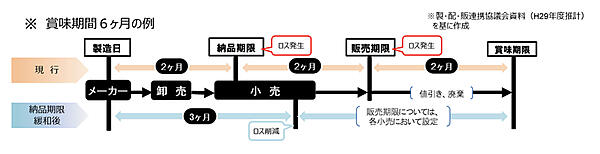

日本の商習慣には、製造日から賞味期限までの3分の1以内に納品されなかった商品は廃棄されるという「3分の1ルール」がある。

この3分の1ルールによって店舗には並ばない商品、パッケージに傷や汚れのある規格外商品などを仕入れて販売しているのが「Kuradashi」。社会性、環境性、経済性の両立をめざす社会貢献型ECサイトだ。

消費者がショッピングカートに商品を入れる際は希望する寄付先を選択できるようになっており、売り上げの一部が社会貢献団体に寄付される。マイページでフードロス削減にどれだけ貢献できたかといった状況も確認できるようにしている。

成長を続ける「Kuradashi」の裏側

ここからは「Kuradashi」の日々の運用フローを解説していく。

売り上げ、転換率、カゴ落ちの分析

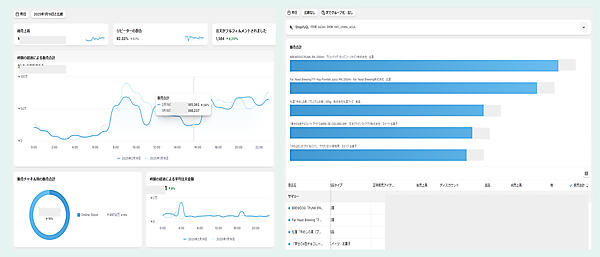

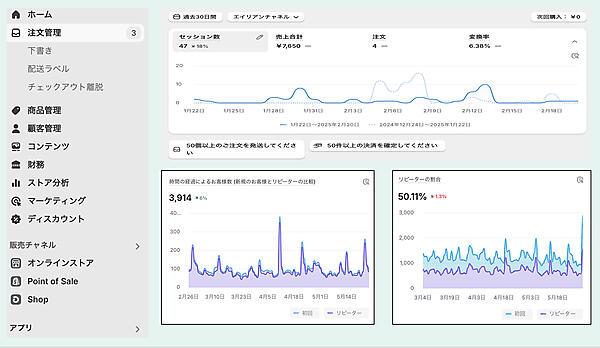

多くのEC担当者と同様に、小手川氏が出社後にまず確認するのは売り上げだ。前日の売り上げやセッション、CVRなど基本的なデータを確認する。「Kuradashi」で販売しているのはおよそ2万アイテム。BIツールと「Kuradashi」の基盤であるECプラットフォーム「Shopify」のリアルタイムレポートを活用し、詳細にチェックする。

クラダシのモーニングルーティンは短時間での朝会だ。始業が9時半、その後すぐ9時45分からマーケティング部とMD担当が集まって5分くらいで朝会を実施し、前日のサマリーと今日の予定を共有する。

フードロスの商品を扱っているので、1つひとつの賞味期限が非常に短く、同じ商品がずっと入ってくるわけでもない。仕入れの状況によって売り上げが良かったり悪かったりということがあるので、日々の数字を必ず全員でチェックするようにしている。(小手川氏)

クラダシ フードビジネスカンパニーマーケティング部 部長 小手川大介氏

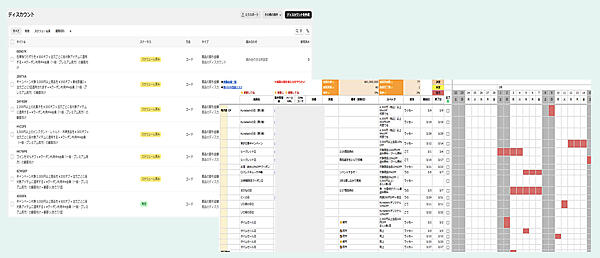

毎月およそ100のクーポンを発行

「Kuradashi」では毎月約100本のクーポンを発行している。賞味期限が近い商品を多く扱っている「Kuradashi」にとって、値下げよりもクーポンを活用する方が効率的で、使用率も高い。さらに、「Shopify」では手軽にクーポンを発行できるという。

「Kuradashi」ではこうしたクーポンなどの施策を効率的に管理するために編成表を活用している。朝会後にこの編成表を基に読み合わせをし、各担当者がそれぞれ準備を進める。月の後半には翌月分の施策をすべて編成表に落とし込む。1か月分の計画を作成することで、全体の見通しが良くなり、スムーズな運営が可能となる。

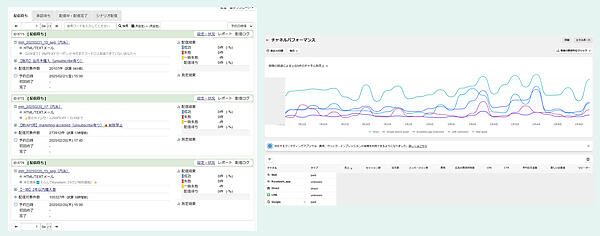

メルマガ経由の売り上げが全体の約半分

今の時代においても、メールマガジン(メルマガ)は重要な販売チャネルで、「Kuradashi」では日によってはメルマガを5本配信することもある。販売チャネルのポートフォリオを分析した際、メルマガが依然として売上全体の約半分を占めているからだ。

メルマガ以外にもアプリやLINE、新規集客を目的とした広告など、複数のチャネルを使用。こうしたチャネル分析においては「Shopify」の管理画面を活用している。LINEならLINE、メルマガならメルマガといった形で振り返りを行い、それぞれの動向を確認している。これらのチャネルを横並びで比較し、それぞれの動きがどうなっているかを確認する際にも、「Shopify」の見やすい画面構成が役立っているという。

「Shopify」を活用するメリットは?

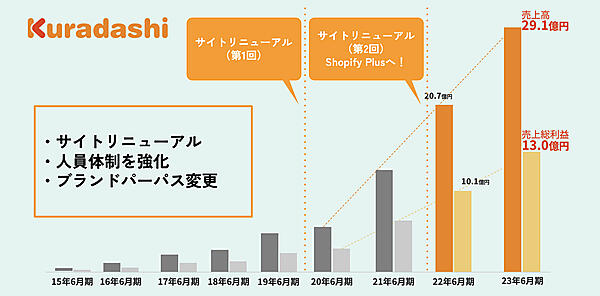

「Kuradashi」のローンチは2015年2月。2022年、2度目のリニューアルを期に「Shopify Plusプラン」でリプレイスし、2023年6月には売上高が29億円を突破した。

マーケティング部に在籍しているのは小手川氏を含めて3人。業務量を考えると少人数という印象だが、「誰でもできる、みんなでできる」をモットーに、運営の型化と属人化の排除を徹底し、特定の人に業務が集中しない仕組みを構築している。そうした効率的で安定した運営を可能にしているのが「Shopify」だという。小手川氏があげる「Shopify」の利点は次の3点だ。

「Shopify」の利点① マーケティング施策の即時実効性の高さ

クーポンの発行やページ更新を社内で簡単に行えるのがメリット。クーポンの複製機能や設定画面のサマリー表示など、「Shopify」には便利な機能が多数搭載されている。これにより、専門知識がないスタッフでもリアルタイムに進捗(しんちょく)を確認でき、業務の分散が実現できる。(小手川氏)

特に重要なのがリアルタイム性だ。たとえば、開始したキャンペーンのクーポンがまったく消化されていない場合は、何が原因なのかを迅速に検討しなければならない。これが翌日にならなければクーポンの消化率がわからないと、その日のうちに対策を打つことは不可能だ。

「Shopify」の利点② 自動化による運用負荷の軽減

「Shopify」の管理画面はわかりやすく設計されているという。レポートには詳細な注釈が添えられており、「このデータはどのような計算式で算出されているのか」といった情報が明示されている。そのため、駆け出しのマーケターでも、使いながら概要を把握できる。

もちろん、ストアの機能を拡張させたり、顧客の購入体験を向上させたりするShopifyアプリの存在も大きい。「Shopify」には日本製アプリが400種類以上あり、事業者のニーズに対応した機能を幅広く実装できる。

「Shopify」の上位プラン「Shopify Plus」の利用者限定のコミュニティがあり、事業者間の情報共有や交流が行われている。オフラインでもアプリの活用方法などについて意見を交換できる。(片岡氏)

Shopify Japan アカウントエグゼクティブ 片岡祐規氏

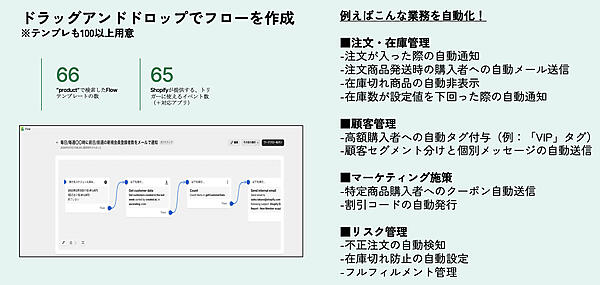

クラダシは、ECサイトを運営する上で発生するさまざまな業務を自動化できるマーケティングオートメーションアプリ「Shopify Flow」を活用している。

開発担当者が「Shopify Flow」を用いて詳細な設定やカスタマイズを行い、業務全体の改善や工数削減に役立てている。「Shopify Flow」は直感的に自動化フローを構築できる点が特徴。顧客管理やマーケティング施策の分野においても応用可能で、必要に応じて設定することで効果を最大限に引き出せる。

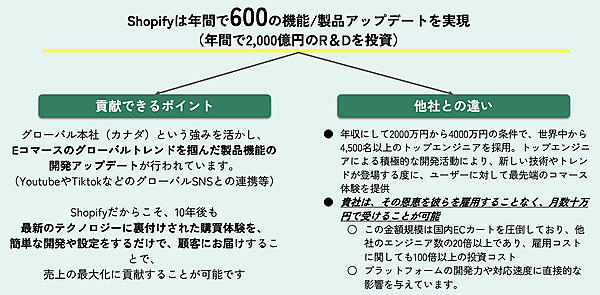

「Shopify」の利点③ グローバル水準のEC機能とサポート体制

「Shopify」において特筆すべき点は迅速なアップデートだ。特にカート機能のアップデートは、スクラッチやセミスクラッチでのシステムでは最も高コストかつリスクの高い部分だが、「Shopify」では自動的に最適化される。グローバル基準の最新の技術を手間なく享受できる点が特長だ。

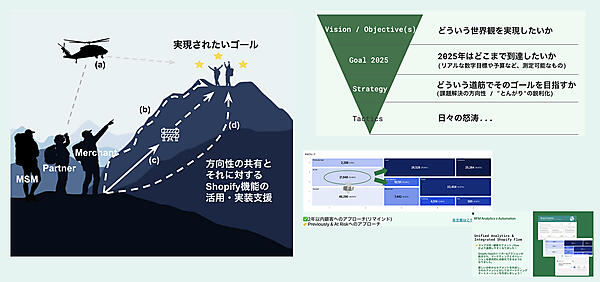

サポート体制も特長の1つだ。条件を満たす事業者には、「Shopify」のユーザーに専属の担当者が付く制度がある。具体的には、ユーザーが抱える課題をヒアリングし、それに適した機能の提案やレポートの使用方法、数値の見方など、Shopifyがクライアントに実践的なアドバイスをする。また、他社の成功事例を共有することで、ユーザー自身の取り組みを最適化するためのヒントを提供するという。

Shopifyのサポートは施策を丸投げするのではなく、ユーザーのアイデアを尊重しながらより良い方法を提案する点が特長。通常のコンサルティングを受けるよりもコストを抑えつつ、効果的なサポートを受けられる。

「Shopify」のAI機能にも注目

クラダシのめざすところは、消費者に寄り添ったマーケティングの実現だという。また、AI活用も積極的に取り組んでいる。

少人数での効率的な運営をめざし、自動化とAI活用を進めている。AIを活用することが目的ではなく、良い結果を生み出す手段としてのAI活用を考えている。(小手川氏)

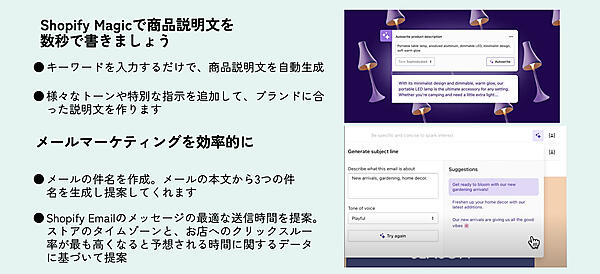

EC運営においてもAI機能「Shopify Magic」を使うことで、商品説明文の自動生成やメルマガの件名の提案などが可能になっている。

この「Shopify Magic」を搭載したチャットボット「Sidekick」は、高度なAIテクノロジーと「Shopify」のデータを組み合わせることで、ストア構築、マーケティング、カスタマーサポート、バックオフィス管理などさまざまなタスクをサポートする。

EC担当の皆さんの業務が多様化するなかで、どれだけPDCAを早く回せるかが重要だと思っている。「Shopify」で今皆さんがお困りの業務が楽になる可能性があるので、ぜひご活用いただきたい。(片岡氏)