アパレル大手のベイクルーズは、2020年8月期決算でEC売上高が前期比29%増の510億円を記録した。この成長の基盤となったのが、社内のデジタルトランスフォーメーション(DX)と、ユニファイドコマース(パーソナライズした情報や体験を通じて、ブランド全体で消費者の購買体験を向上させる概念)戦略の推進だ。取り組み内容と成果について、ベイクルーズでEC事業を統括する加藤利典氏(執行役員 EC/Digital Marketing Div.)に、ファッションECに詳しいEコマースエバンジェリストの川添隆氏が聞いた。

DX推進が加速、流れは不可逆に

新型コロナウイルスの感染拡大でアパレルや小売業界の事業環境は激変し、企業はかつてないほど変化への対応力とスピードを求められている。川添氏は、現状の分析と今後の予想について次のように話す。

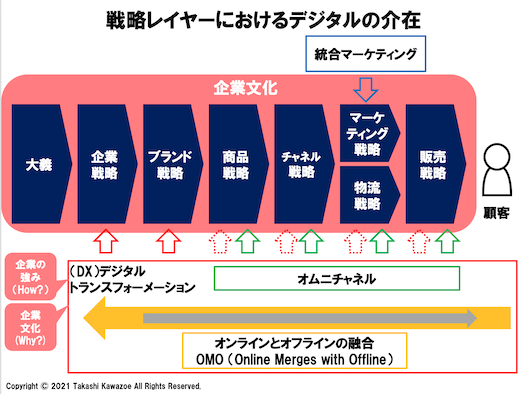

3~5年とされてきたDXやOMO(Online Merges with Offline)への準備・移行期間は、イメージとしては3年以内に短縮し、且つその流れは不可逆だ。変化に適応し計画的にチャレンジを続ける企業と、対応を後回しにする企業の収益率の差はどんどん広がっていく。(川添氏)

一方で川添氏は、「DXは(短期的に利益を生む)魔法の杖ではない」とも指摘。『アフターデジタル2 UXと自由』(日経BP)の著者であるビービットの藤井保文氏が、「行動データをUXに還元しいつも使われる魅力的なサービスにすることで、そこからビジネス成果を生み出していく」ことがDXであると指摘する通り、「足元の利益を獲得できる強いビジネスモデルを確立し、それに沿ったDX推進の戦略的かじ取りが必要」との認識を共有した。

その意味でベイクルーズは、顧客の体験価値向上に注力したDXをブランド横断的に推進し、EC売上高を伸ばしてきた「強い企業」(川添氏)だ。

ベイクルーズはアパレル業界の中でもEC化率が高く、全社売上高の約30%をEC売上高が占める。なかでも自社ECサイト「ベイクルーズ・ストア」の貢献が大きく、2020年8月期にはEC売上高に占める比率(以下、自社EC化率)が77%に拡大。売上高は前期比37%増の391億円と、直近5年間で6倍に増加した。

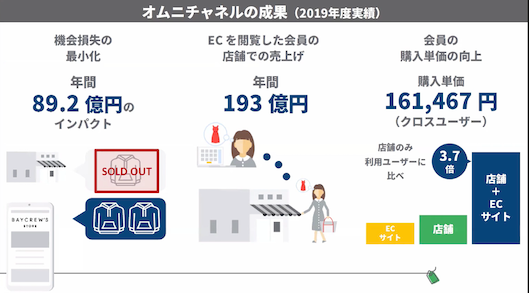

データ可視化で意思決定を支援、5大行動指針も

ベイクルーズは2014年にオムニチャネル戦略強化を打ち出し、物流拠点の一元化、在庫や会員データ、ポイントプログラムの統合などを進めてきた。2016年ごろまでにオムニチャネル化を完了。2017年には新たな成長戦略としてユニファイドコマースを掲げ、DX推進を加速させている。

加藤氏によると、DX推進の下準備としてまず取り組んだのが、EC事業部を中心とする「データドリブンな組織」への変革だ。データを基に必要な意思決定を行い、行動計画を実行していく組織と定義した。

その一環として、「KPIツリー」を作成。「AC(アクティブ)会員数」「ARPU(顧客あたり平均売上高)」「顧客維持率」「クロスユース(店舗、EC双方で購入)」などの指標ごとにデータを可視化することにより、売上増を妨げる問題が数値として分かるようにした。

問題の所在が明確になれば具体的に解決策を検討し、効果を検証することが可能になる。現在はEC事業部以外の部署にもKPIツリー作成の狙いを説明し、全社的な導入を呼び掛けているという。

組織改革と同時に、社員の意識改革にも乗り出した。加藤氏はDX推進のための行動指針として、次の5つを紹介。

- 顧客を知り尽くす、そして寄り添う

- データドリブンな組織を作る

- 「チャレンジマインド」を持つ

- スピードを重視し、まず行動する。そして結果を出す

- 自分のチームだけでなく、会社全体のために行動する

まずはEC担当者間でこのマインドを浸透させ、次に全社的に広げたい。(加藤氏)

ベイクルーズ 加藤 利典氏

執行役員 EC/Digital Marketing Div.

大手レコード会社でWEBディレクター兼フロントエンジニアとしてキャリアをスタートし、外資系ファッション企業のシステムエンジニアを経て、2004年ベイクルーズに入社。ベイクルーズでは基幹システムの開発や店舗POSシステムの刷新、インフラの刷新に従事した後に、2007年自社ECサイトの立ち上げに参画。2013年からはオムニチャネル戦略を推進し、現在はグループ全体のEC事業、WEBシステム開発全般、デジタルマーケを掌握。

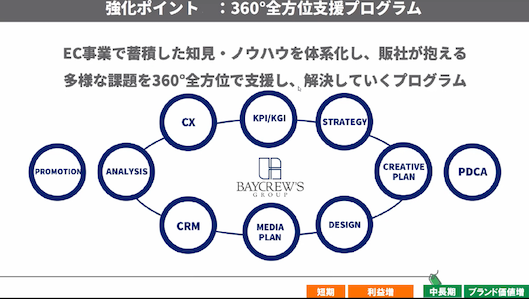

DX推進強化ポイント①:360°全方位支援プログラム

では、ベイクルーズはDXに対するアクションとして具体的に何を行ってきたのか。加藤氏は、重点施策の1つとして、約2年前に開始した「360°全方位支援プログラム」をあげる。

EC事業で蓄積した知見・ノウハウを体系化し、販社(ブランド)が抱える多様な課題を360度全方位で支援、解決していく。(加藤氏)

ベイクルーズが展開する「360°全方位支援プログラム」の概念図(画像:ベイクルーズ提供)

顧客データを基にアナリストが分析した結果から課題を抽出し、ブランド側と事前合意したKPI達成に向け、EC事業部が「総合代理店」的な役割に徹しブランドを包括的に支援する。戦略策定からCRM、メディアやコンテンツのプランニング、クリエイティブの制作全般に至るまで、支援範囲は幅広い。DX推進の「エバンジェリスト的な役割」も持ち、加藤氏は手応えを感じているという。

DXに対する社内の理解度が高まり、徐々に意識改革ができているようだ。ブランド側の意向で、人材育成的な役割も担っている。(加藤氏)

DX推進強化ポイント②:データの民主化

加藤氏はデータの民主化を、「誰もがデータにアクセスできる環境を作り、データを基に意思決定できる文化を醸成すること」と説明した。すでにダッシュボードからさまざまなデータを閲覧できる仕組みを整備しており、今後はアドホック的分析のための訓練やスキル向上を進める予定だ。

顧客がオンとオフを行き来する構造がある程度見えるようになり、顧客視点で物事を捉える意識や、チャネルに関係なく顧客の体験価値を高めようという意識が強くなってきた。(販促施策の成果について)感覚に頼るだけでなく、その感覚が正しいかどうか、ファクトで答え合わせも行われているようだ。(加藤氏)

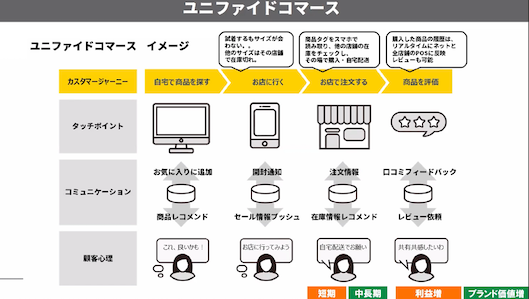

ユニファイドコマースに注力、自社EC売上が加速

こうした一連の取り組みを土台にユニファイドコマースを進化させてきたベイクルーズは、ユニファイドコマースを「オムニチャネル化で実現した統合プラットフォームをベースに、リアルタイムに顧客を理解し、顧客1人ひとりに価値あるショッピング体験を提供すること」と定義。

いつでもどこでも買い物ができるというだけでなく、店舗とECの垣根を完全に取り払いデータやサービスをリアルタイムに共有することにより、個々の顧客のニーズに沿ったサービスの実現をめざす。(加藤氏)

ベイクルーズが推進する「ユニファイドコマース」のイメージ図

ユニファイドコマース戦略の成果は業績に表れており、本格始動した2017年以降に自社EC売上高が急伸。2016年度には44%に過ぎなかった自社EC化率は、2020年度、77%まで伸長した。

クロスユースの売上シェア50%超え、顧客満足度も向上

店舗とECの役割を棲み分け、サービスにおいては店舗とECでの垣根を撤廃し統合したことで、ECと店舗の両チャネルで買い物をするクロスユース会員の売り上げ(以下、クロスユース)も増えている。

直近の2020年度には、会員売上高に占めるクロスユースの割合が前期比3ポイント増の52%と、50%を超えた。加藤氏が特に注目するのが、コロナ禍で店舗売上高が減る中、クロスユース会員による店舗売上高は増えていることだ。

ユニファイドコマース推進で最も重要なことは、クロスユースを増やすこと。それがビジネスへの影響が一番大きいからだ。(加藤氏)

NPS(顧客ロイヤルティ)も向上した。

顧客の要望を積み重ねると、オムニチャネルやユニファイドコマース(という形)に辿り着く。顧客満足度が1ポイント上がると、売上高で数億円単位のインパクトがある。(加藤氏)

ユニファイドコマース戦略により、NPSが向上したことを示したグラフ(画像:ベイクルーズ提供)

CRM強化、MAでコミュニケーションを個人最適化

ユニファイドコマース戦略の一環で、CRM強化にも取り組んできた。ECや店舗の行動・購買データ、ECアプリの行動データ、その他外部データなどを分析し、個々の会員に最適なコミュニケーションを実現する「リアルタイムパーソナライゼーション」はその1つ。マーケティング自動化サービス(MA)を利用し、電子メール、LINE、アプリのプッシュ配信に対応した93の「稼働シナリオ」を展開する。

リアルタイムパーソナライゼーション経由の売上高は2019年度に119.4億円と、EC売上高の24%を占めた。

加藤氏によると、売上高が高いベスト3シナリオは次の通り(カッコ内は年間売上高)。

-

「お気に入り登録」×「在庫通知」(約4億円)

ECでの商品お気に入り登録者へ、在庫数が残りわずかになったことを通知 -

「閲覧落ち」×「在庫通知」(約2.6億円)

直近1週間に同じ商品を3回見たが購入しなかった人へ、在庫数が残りわずかになったことを通知 -

「お気に入り登録」×「値下げ情報通知」(約2億円)

ECでの商品お気に入り登録者へ、商品の値下げ情報を通知

これを見る限り、値下げ情報よりも、在庫数が残り少なくなったことを知らせるコミュニケーションの方が購買モチベーションを上げることが分かる。

コンバージョン率が高いシナリオは、「カート落ち」へのフォローアップだ。商品を1時間カートに入れたが購入しなかった顧客に対し、後日「買い忘れ」をリマインドしたり、類似商品の入荷を知らせたりする。加藤氏によると、コンバージョン率は平均4.5%と、通常の4倍以上も高い。

ベイクルーズは、リアルタイムパーソナライゼーションを約4年前に開始した。現在の完成度は6割程度。データ分析の完全リアルタイム化と、個々の顧客ごとの配信のタイミング・頻度・チャネル・人工知能(AI)を使った情報の最適化が今後の課題という。

1982年生まれ、佐賀県唐津市出身。

全国のEC担当者を応援し、ECビジネスの可能性を伝えるECエバンジェリスト。企業再生を2社経験し、EC売上2倍以上に携わったのは 5社。アパレル関連企業3社を経験後、2013年7月よりメガネスーパー(現 VHリテールサービス)に入社。7年でEC関与売上は7倍、自社 ECの月間受注は13倍に拡大。現在は親会社のビジョナリーホールディングス 執行役員として、E C / デジタル領域・IT・新規事業を統括。2017年より代表を務めるエバンでは小売企業、大手メディア、B2Bスタートアップ、D2Cブランドへデジタル実装やEC領域のアドバイザーに従事。

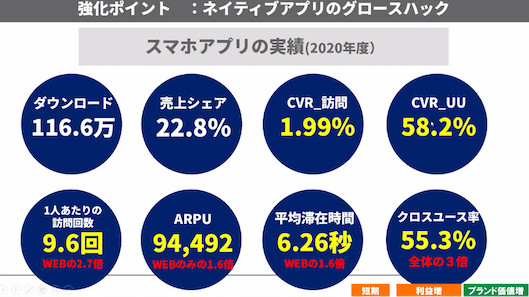

ネイティブアプリでロイヤルユーザーを創出

スマホ用ネイティブアプリをユニファイドコマース戦略の重要ツールと位置づけ、過去2年間、2カ月に1度のアップデートを継続して行っている。

会員カード機能や、店舗で商品タグを読み込み購入と自宅配送手続きを完了できる『手ぶらで買い物機能』を備えたアプリは、オンラインとオフラインをつなぐハブとなるツール。アプリの体験価値向上とともにクロスユースも増えると考えている。(加藤氏)

ベイクルーズが運用するスマホアプリにまつわる各種実績(画像:ベイクルーズ提供)

実際にアプリ利用者はクロスユース率が高く、2020年度は全社(19.6%)の約3倍に迫る55.3%、つまりアプリ利用者の半数以上がクロスユーザーだった。コンバージョン率、1人あたりの訪問回数、ARPU、平均滞在時間といったデータも優れており、アプリは「ロイヤルユーザーを作るツール」(加藤氏)となっている。

次世代型EC組織で課題解決を迅速化

ベイクルーズは自社EC強化のため、ブランド横断型のEC専門組織を内製化することにこだわってきた。エンジニアやウェブデザイナーはもちろん、UI・UXデザイナーやウェブディレクター、アナリストといった専門職も多い。技術とビジネスの両人材を集めた多様性のある組織をめざし、次の3点を実現したという。

- 専門職の採用に特化したチームを設置。優秀な人材の採用に貢献

- 各ブランドのエース級の人材をEC組織へ異動。EC組織とブランドの橋渡し役として、ブランドとの連携を強化

- 基幹・店舗システム担当とウェブ担当エンジニア組織の統合。オンラインとオフライン融合の店舗接客支援アプリなどの仕組みが具現化

DX推進組織として、ベイクルーズが外部パートナーに求めることは3点ある。まず、製品やサービスの質と精度が高いこと。次に、ベイクルーズの顧客を思い、ベイクルーズと共に「泥臭い業務」をやってくれること。

そして最後が、「自社製品やサービスを愛してやまない人」がいること。

自社製品やサービスを愛してやまない人は総じてパフォーマンスが高く、製品に対する思いも伝わってくる。そういった人が作っているサービスはぜひ使ってみたい。(加藤氏)

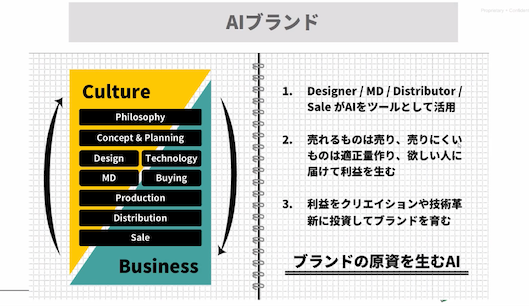

AIで「着心地を科学する」

ベイクルーズは、顧客への商品レコメンド、画像認識、商品タグ付けなど、ECのさまざまな側面で業務にAIを取り込んできたが、その集大成として「AIブランド構想」に着手した。「着心地を科学する」のコンセプトのもと、「AIによって新しい“サイズ”“価値”“基準”を創造し、既製品の限界に挑むブランドを立ち上げる」(加藤氏)という試みだ。

ブランド立ち上げの取っかかりとして、デザイナー、パタンナー、マーチャンダイザー(MD)、販売パートナーなど、アパレルブランドを形成する職域ごとにその業務を支援するアルゴリズムの開発を開始した。これまで勘と経験に頼ってきた部分をAIで自動化し、精度を高めていく。AIはあくまで人の優秀なアシスタントという位置づけで、最終的な意思決定は人が実施する。

需要予測や在庫配分、商品値引きを最適化するアルゴリズムを開発。実証実験を行っており、誤差が±10%程度にまで仕上がってきているという。アルゴリズムによる部分最適化を積み上げていくことで、「売れるものは売り、売りにくいものは適正量を作り、欲しい人に届けて利益を生むブランド」をめざす。

モデレーターを務めた川添氏は、以下のように締めくくった。

ベイクルーズのDX推進は、長年かけて準備してきたことが今まさに成果として花開き、事業の本丸にどんどん入っていき、かつ顧客の期待に応える段階にある。DXはこれから推進を始めるという企業も、まずは第一歩を踏み出すことが肝心だ。ただし、デジタル化が目的になってはいけない。

企業やブランドとしての大義や存在意義を定義しない限り、提供したい価値もUXも定まりにくい。根幹となる地盤を固めた上で、そこから具体的に何かを変えたい、改善したいときにデジタル技術は必ず使えると思う。ベイクルーズの取り組みは参考になるだろう。