顧客の嗜好が激しく変化する一方で、テクノロジーの進歩により顧客行動の追跡とプロファイルの取得が可能になってきたため、顧客ひとりひとりの嗜好に最適なサービスを提要できるようになっている。つまり、日本文化の「接客」と「おもてなし」の精神がさらに強みを発揮する時代が来ているというわけだ。オムニチャネル時代に向けてどのような顧客接点を作りだし、どのような接客ができるかについて日本システムウエア事業戦略室の落合学氏が語った。写真◎Lab

事業戦略室

落合 学 氏

新興国の価格に対抗するためには「お得意様」への接客がポイントに

日本システムウエアはハード、ソフト、ネットワークをコーディネートしてITサービスを提供している。売り上げの3分の1以上を占める組み込みソフトウェア開発やLSI設計などのプロダクトソリューションを大きく上回るのが、さまざまなITソリューションの提供だ。ネットショップ系のクライアントソリューションも多数保有している。

冒頭、落合氏は、ベトナムにオープンしたばかりの同国イオンモール2号店のフードコート内にある日本の焼き肉店の写真を見せ、プリペイドカードのみで運営されているフードコートのシステムを紹介した。プリペイドカードでの支払いはすべて店頭のタブレットでできるようになっており、そのシステムはベトナムのローカル会社がゼロから開発したという。また、マネージャーなどは売り上げなどの情報をスマートフォンで閲覧できるようになってる。

新興国のシステムは日本のようにレジからPOS、そしてタブレットにという段階的な進化は遂げず、いきなりその時点で最新のシステムが構築される。日系企業が現地に進出する際、日本企業を日本品質でサポートするというが、実際のところはローカル企業のシステムが日系企業に入っている。さらに、新興国で生まれた技術が先進国に戻ってくるリバースイノベーションを考えると、ベトナムのコストで最初から日系企業に入れる前提のクオリティを想定して開発したものを日本に持ってきたら、日本のITベンダーは技術のみでは競争力を確保できないかも知れない。そのため、日本の企業は接客を強みにしていかなければならないと説いた。

「お得意様という日本の考え方は、店舗側が顧客の詳しい情報を保有している。その究極の形はデパートの外商ビジネスだ。最近のコンビニエンスストアなどチェーン化する店舗では「お得意様」意識は残念ながら薄れているように見えるが、デジタルを使って『お得意様』への接客を考えてみてはどうだろうか

オムニチャネルではどの接点でも同じおもてなしを

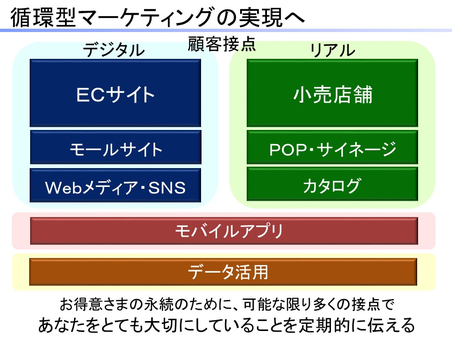

現在の「おもてなし」「接客」を行うべき「顧客接点」を考えるうえで、オムニチャネルを理解しなければならない。オムニチャネルは単にネットとリアルという区分だけにとどまらず、多数のチャネルを横断して顧客接点を作っていく考え方だ。たとえばセブンアンドアイのようにコンビニやスーパーなど多数のリアルチャネルを持っていれば、店舗のみでオムニチャネルを構成することも可能だ。

オムニチャネルという言葉は最近出てきたが、同種の考え方は古くからある。1990年代後半のネットバブル全盛時にブランド力を持った小売り企業がクリスマス商戦の売り上げの多くを新興のネット企業に奪われ、それに対抗するための概念として出てきた「クリック&モルタル」という言葉もあった。

ネットショップと同じ利便性を提供すれば自分たちの方がリアル店舗もあって強いと考えた彼らは、クリック&モルタルを推し進めて見事に2000年代前半には客と売り上げを取り戻している。その後も複数のチャネルを指す言葉はいくつも出てきた。

オムニチャネルはどう違うか。オムニチャネルでは顧客は複数チャネルを自在に行き来し、どの接点に行っても同じおもてなしが受けられる。これを実現するには今日お店に来た顧客と昨日のEコマースの顧客が同じ人間だということが店側で判断する必要がある。顧客データベースの増強はもちろんだが、モビリティとソーシャリティの理解が必要だと落合氏は指摘する。

ネットショップにとって、従来PC前に顧客が座る1時間が顧客接点であったのが、モバイルの時間は一日中であり、実店舗にもデバイスを持っていくため、店内での購買もサポートできる。そして従来の情報伝播はショップ側からの1方向だったが、ソーシャルメディアの情報伝播は、連鎖的に拡散する。魅力的な商品を届けて手にとってもらうところまでしか企業はできない。情報はお客様が拡散しさらに拡散伝播していく。うまくいけばマス発信に負けない伝播が可能だが、悪い情報も伝わるし、伝播先のコントロールはできない

この結果、B(企業)とC(顧客)の新しい関係ができてきた。顧客が求めるサービスレベルは際限なく上がり続け、少しでも期待を裏切られてしまうと、すぐに顧客は離れてしまう、という時代になっている。

優良顧客維持のためには、モバイルアプリの提供が有効

これまでは、商品を知ってもらい買ってもらうことが企業のテーマだったが、顧客が強くなったために、ファンになってもらう必要性が加わった。このプロセスを細かく見ると、「知って」には認知・関心が、「買って」には来店・購買が、「ファンになって」には支持・継続がある。「知って」と「買って」の半分くらいがマスマーケティングで、「買って」の半分と「ファンになって」はワン・ツー・ワン・マーケティングが必要になる。お得意様であり続けてもらうことが重要であるとすれば、オムニチャネルでは後者が大切になる。

売り上げを式で表すと、単価×一回の購入点数×来店回数×顧客数だが、オムニチャネル的には購入点数と来店回数を増やすことが重要になる。優良顧客を増やし売り上げをあげるために必要になる施策は、「なぜ買わない」「なぜ店に来ない」という課題を解決すべきものになるはずだ。商品を知らないから買わないというセグメントに対する施策は見せることであり、顧客が潜在的に期待している商品を薦める方法を考えなくてはならない。

一方、優良顧客の維持のためには、ロイヤルティを高めるリッチな顧客接点を用意すべきで、専用のモバイルアプリを提供するのが有効だと落合氏は指摘する。

モバイルではWebサイトを見る2.5倍の時間をアプリに使っているというデータがある。アプリが顧客のデバイスにあれば優位性を保てる。プッシュ情報の配信も可能なので、1対1に見えるコミュニケーションを顧客に提供し続けられる。ダウンロードしてもらうのが一番のハードルだが、ここで相手にするのはお得意様になってもらっている顧客なので、ブランド価値を認識しているためダウンロード率を上げることが可能だ

モバイルを意識した循環型マーケティングへ

実際に、優良顧客の増大を実現するには、どんなアクションを実施すればいいのか。セブンアンドアイが行ったキャンペーンでは、セブンネットショッピングで本を買いストアで受け取ると、コーヒーチケットを渡した。3冊買って3枚もらうと自分で使った後、家族に渡すことも考えられるため、家族の来店も誘引できる。ヨドバシカメラではネット注文したものを、いつでも店舗で受け取りが可能だ。青山商事のECサイトでは即時試着予約ができる。こうした施策は業態やそれぞれの企業の特長で異なるため、一律の正解はない。

攻めのITと守りのITを考えると、守りは効率化、コスト削減だが、攻めのITは競争優位性や差別化が目的で、オムニチャネルは後者だ。自社の特性や優位性を活かすことが重要になるが、過去データから仮説を立て、現在データにあてはめ施策を実行する。このPDCAサイクルを回して精度をあげていくのが循環型マーケティングだ。その際ターゲットとするセグメントを最小化して、最適な顧客接点を創り出していく必要がある。

ネットショップでは特にモバイルを意識し、最適な顧客接点を作っていく循環型のマーケティングが必要になると落合氏は言う。

24時間持っているモバイルデバイスに、適切なタイミングで『私たちはあなたをとても大切にしています』というメッセージを届ける。商品知識が豊富で顧客個人のことをよく知っている気配り、おもてなしのできる店員がどこのチャネルにもいれば、お客さまは逃げない

落合氏は最後にネットショップ運営のヒントとして、PDCAを見るデータセンスを向上させるために、基礎データをリーダーや記録担当ではなく、売り場・販売担当が必ず確認し、売り上げやアクセスの多い少ないの特異点を見つけ出し、原因を考えるべきだと語った。担当者が売上拡大の意識を持ち続けることが重要で、続けているとなぜ特異点が起こったのかから、どうすればその特異点が現れるかを考えられるようになると結んだ。

- この記事のキーワード