ファンケルは新規事業のペットフード「GOODISH(グーディッシュ)」で、インフルエンサーマーケティングを実施し、実施前と比較して1.8倍の新規顧客を獲得するという成果を得た。ファンケルのそのマーケティングを支援するのが、インフルエンサーと企業のマッチングプラットフォーム「Cast Me!(キャストミー)」を提供するPLAN-B。

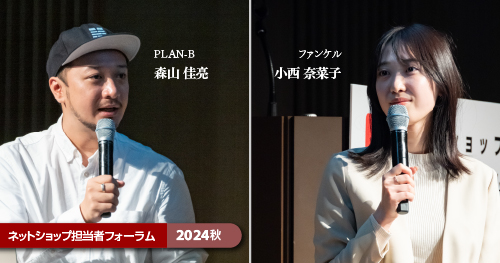

ファンケルで「GOODISH」を担当する小西奈菜子氏とPLAN-Bの森山佳亮氏が、インフルエンサーマーケティングのポイントとその効果について語った。

新規事業にインフルエンサーマーケティングを選択

無添加化粧品や健康食品などで知られるファンケルが、新規事業としてペット領域の商品の製造・販売を始めている。販売するペットフード「GOODISH(グーディッシュ)」のキャッチコピーは「ファンケルが作った愛犬の体と健康を考え抜いたごはん」。

ファンケル内のスタートアップであるペット事業部は、限られた予算のなかでインフルエンサーマーケティングを選択した。きっかけは小西氏の実体験だったという。

実家の愛犬が当時16歳と高齢だった。母が愛犬の食事や生活に関する悩みをInstagramに投稿したところ、フォロワーやフォロー外の方から、DMやメッセージでお薦めのご飯などの情報が届いた。SNSのコミュニティはペット用の商材に合っていると感じ、そこからSNSを使ったインフルエンサーマーケティングを検討した。(小西氏)

ファンケル 新規事業本部 ペットフード開発部 小西奈菜子氏

小西氏はインフルエンサーに直接依頼するのではなく、パートナーとなる企業を探した。パートナー選びのポイントにしたのは「熱量」。ファンケルという会社のなかでペットフードは新規事業で、新しいチャレンジだ。パートナーに求めたのは、単なる受注・発注の関係ではなく、一緒に知見や学びを得て、熱量を持って併走してくれるような関係だった。

PLAN-Bが提供する「Cast Me!」は、約1万2000人のインフルエンサーが登録しているプラットフォームで、インフルエンサーと企業をつなぐ場所を提供している。ただ仲介するだけでなく、コンサルタントが企業とともに戦略やクリエイティブを考えるのが特徴だ。今回の「GOODISH」に関しても「Cast Me!」の担当者がファンケルと一緒にインフルエンサーを選考し、キャンペーンやクリエイティブについても議論を重ねた。

インフルエンサーマーケティングで得たもの

ファンケルのペット事業部では新規顧客獲得数をKPIに設定していた。この新規顧客獲得数が「Cast Me!」との取り組み前と比較して1.8倍に伸長した。新規顧客が獲得できたことで、当然のことながら売上目標も達成した。

もう1つ得たものが「SNSに限定しないノウハウの蓄積」だ。「GOODISH」はペットフードのなかでは高価格帯商品ということもあり、どのような顧客がどういったクリエイティブに興味を持つのか、まったくわからなかったという。そんななかで「Cast Me!」を利用し、「PDCAを小さく早く回していくなかで、社内に知見を蓄えることができた」(小西氏)。

「Cast Me!」ではインフルエンサーの投稿を無料で二次利用できる。ファンケルでもインフルエンサーの投稿を広告に二次利用した。もともと静止画像の広告を出していたが、「動いているかわいい犬の動画」という非常に目を引くクリエイティブを活用することで、多くの人の目に留まるものになったと感じたという。

インフルエンサーの投稿は積極的に二次利用して広告に活用したほうが良い。インフルエンサーによる良い投稿があっても、SNSのアルゴリズムによって時間が経過すると露出されなくなる。広告としてターゲットを絞って配信すれば、良い投稿を何度でも蘇らせることができる。(森山氏)

PLAN-B Cast Me!事業部 部長 森山佳亮氏

インフルエンサーマーケティング成功のポイント

ファンケルの取り組みにおけるインフルエンサーマーケティングの主なポイントは3つある。

① ユーザー目線での発信が重要

企業による自社クリエイティブは“広告らしい広告”になりがちだ。ましてや、SNSで消費者に刺さるクリエイティブを企業が作るのは難しい。一方、実際にペットを飼っているインフルエンサーが、飼い主の視点で作ったクリエイティブは安心感もあり、消費者に受け入れられやすい。ファンケルには、インフルエンサーから「愛犬がおいしそうに食べてくれたことがまずうれしい」「食べているかわいい愛犬の姿が普段の投稿よりも多く閲覧された」という声があったという。

多く見られるコンテンツを作れるインフルエンサーは、そもそもクリエイティブ能力の高い人たちが多い。インフルエンサーのようなクリエイターにクリエイティブを任せるというのは時代に合っている。(森山氏)

② 「シェア」と「保存」に着目したインフルエンサー選び

インフルエンサーの選び方として、フォロワー数はわかりやすい視点だが、ファンケルは単純なフォロワー数ではなく、国内フォロワーの比率の高さに注目した。

ペットの投稿は海外のフォロワー獲得にもつながる。しかし、「GOODISH」は国内向けの商品。そのため国内のフォロワー数が多いインフルエンサーを選んだ。さらに普段の投稿でフォロワーとよくコミュニケーションを取っているかもチェックした。コミュニティの雰囲気の良さも重要だからだ。(小西氏)

「フォローをしない時代になってきているため、インフルエンサーを評価するうえでフォロワーの数は“最も重要”ではない」と森山氏。今まではインフルエンサーが投稿に反応をもらって、それがフォロワー数につながり、フォロワー数の多さが信頼となるのが常識だった。

しかし、特にTikTokではフォローに関係なく、ユーザーが再生するコンテンツに合わせて、アルゴリズムが次々と動画をセレクトしていく。フォロワーが少ないからエンゲージメントが高まらないとは限らない。TikTokにはフォロワーが少なくても、コンテンツ作りがうまい人、高い頻度でバズらせる人がたくさんいるのだ。

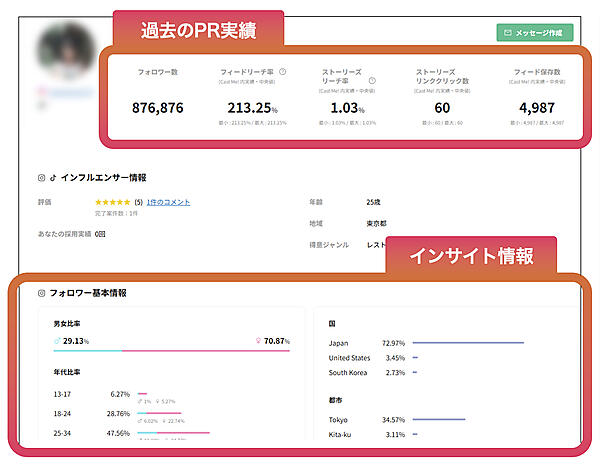

「Cast Me!」がインフルエンサーの実績で意識してチェックするのが「過去のPR案件でどのくらいリーチインプレッション出せたか」である。コメントや「いいね」の多さ、動画の視聴時間の長さなど指標は複数あるが、現在はInstagramなら「保存」、TikTokなら「シェア」と「保存」を見るべきだという。

シェアや保存は、その投稿を他人と共有していたり、ブックマークしていたりするということで、普段の投稿では「面白いから保存」もありえるが、PR案件での保存は商品に対する反応と考えられる。PR案件でシェアと保存が取れると商品に対する反応率が高くなる。

シェアや保存をするということは、商品に心惹かれている、その投稿が人の心を動かす魅力が強いと言える。シェアと保存があるかどうかをベースに見ていくと、インフルエンサー選びで失敗しにくい。(森山氏)

③ 最適なコミュニケーション方法の確立と「What」の発掘

企業はどうしても自分たちの商品の良さを伝えたくなってしまうが、今回、クリエイティブの1つでは「ファンケルが作った」ということを強調した。

インフルエンサーから、ファンケルを押したクリエイティブで反応がぐっと上がったと伝えられた。このようにインフルエンサーに気付かされることは、他の企業でもよくある。インフルエンサー視点でPRの訴求軸を考えてもらうと当たりやすい。(森山氏)

商品力があるのは前提だが「インフルエンサーに商品の良さを気付かされる」ということは、インフルエンサーマーケティングの意外なメリットだ。PDCAを回しながら訴求内容をインフルエンサーと企業が一緒に探し、高品質なクリエイティブをどんどん拡散していく。そのような流れで運用することが重要なのだ。

インフルエンサーマーケティングで認知の最大化に挑む

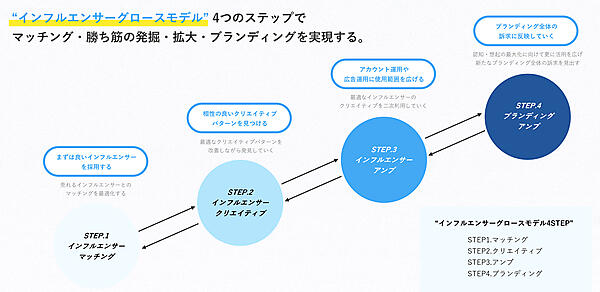

こうした流れをPLAN-Bでは「インフルエンサーグロースモデルの4ステップ」と呼んでいる。

まずは適したインフルエンサーとマッチングする(ステップ1)。そして企業とインフルエンサーが一緒にクリエイティブに取り組む(ステップ2)。以前成功した訴求内容を別のインフルエンサーにも組み込んでもらうといった「クリエイティブのPDCAを回す」といったことも、このステップに含まれる。

クリエイティブが順調に進むようになってきた段階を経て、ステップ3のアンプ(アンプリフィケーション)に進む。アンプとは拡大や増幅を意味し、インフルエンサーの良いクリエイティブを二次活用し、拡大させていくことを指す。

インフルエンサーを単なるPRの媒体と捉えるのではなく、「クリエイティブの『制作能力』」「商品の『プレゼン・セールス能力』新しい商品価値を見出す『トレンドキャッチ能力』」この3つを持った人たちだと捉えると、企業のインフルエンサーの活用価値は広がっていく。

そしてステップ4がブランディングアンプだ。インフルエンサーを活用して広告やSNSにおける認知の最大化に取り組み、ブランド全体の新たな訴求点を見出していく。

月額3.8万円から始められるインフルエンサーマーケティング

インフルエンサーの魅力は消費者との距離感の近さだ。ブランドを成長させるためには、インフルエンサーの力を借り、消費者と密接な関係を保つことが求められるだろう。

「Cast Me!」は在籍するインフルエンサーと自由にマッチングでき、すでに中規模から大規模の企業に導入されている。ただマッチングするだけでなく、人とツールで支援する。料金は月7万円から。投稿の対象とするブランドや商品数は無制限で、「Cast Me!」経由で投稿されたクリエイティブはすべて二次利用できるため、Webサイトへの転載や広告など幅広い用途で使用可能だ。