よく使われるECアプリは何が違う? 成功するアプリの3つのポイント

成功するアプリ設計のために、押さえておくべき3つのポイントとは? 業種業界問わず、40以上のアプリ立ち上げを支援してきたNTTドコモのOMO戦略子会社ロケーションバリューの小嶋利典氏が、要点を説明する

2020年2月17日 8:00

NTTドコモのOMO戦略子会社ロケーションバリューで、40以上のアプリ立ち上げに参画してきたプロダクトマネージャーの小嶋利典氏。アプリケーション開発、デジタルトランスフォーメーション(DX)、グロースハックなど業種業界問わずさまざまな企業の支援を行った経験を踏まえ、使われるアプリになるための3つのポイントを紹介する。

なぜEC事業者はアプリ開発を進めるべき?

EC事業者によるアプリ制作や活用例が増えてきたが、まだ導入していない企業も多い。企業のアプリ開発に詳しいロケーションバリューの小嶋利典氏(プロダクトマネージャー)は、「アプリにはメリットが多い。EC事業者はアプリ開発を進めるべき」と強調する。

アプリ化する3つのメリット

小嶋氏は以下の3点をアプリ化のメリットとしてあげる。

- ユーザー接点の強化

- 利用状況の可視化

- 買い物体験の向上

1. ユーザー接点の強化

スマホ画面上に、自社ブランド名が記されたアプリがあれば、それだけで日常的にプロモーション効果を発揮し、自然な形でユーザーとの接点を築ける。またプッシュ通知、クーポン、メッセージ配信等を利用すればコミュニケーションも可能となり、ユーザーにアプリの起動を促すなど、さらなるアクションにつなげることができる。

2. 利用状況の可視化

購買情報、来店情報など、アプリの利用データからユーザーの行動が可視化され、それに基づいたOne To Oneマーケティングが可能となる。個人情報を取得しないアプリでも、ユーザーの行動や関心といったデータを得ることができる。それらのデータは、マーケティングオートメーション(MA)やビッグデータ活用などの施策を講じる際、ファーストパーティデータとして非常に重要な情報源となる。

3. 買い物体験の向上

ブラウザでは実現できない、アプリならではのサービスを提供できればユーザーの利便性や買い物体験が向上し、結果的に売上アップにつながる。

アプリを成功に導く3つのポイント

数多くのアプリに関わってきた小嶋氏によると、アプリ制作時に押さえておきたいポイントは3つあるという。

- サービスに踏み込む

- 重い、分かりにくいアプリにしない

- 店頭施策を徹底

1.サービスに踏み込む

アプリに必要な7つの機能とは

現在AppStoreで提供されている上位企業アプリのうち90%は、会員証機能を搭載している。会員情報を取得できれば、販促に必要なさまざまな購買データを得られるからだ。すでに多くの企業が、アプリ経由で得たデータを基にさまざまな施策を行っている。

企業アプリに必要な機能は、会員証機能を含め以下の7つに集約されてきている。

- 会員証機能

- 購入履歴からの再購入

- 予約機能

- 商品在庫確認

- 事前注文&決済

- オムニチャネル

- ロイヤルティープログラム

顧客を逃さない! アプリのEC対応のステップ

ECアプリの制作は難易度が高い。Amazon、ZOZOTOWN、楽天など、利便性を追求した大手のECアプリがユーザーの体験基準になっているからだ。アパレルや家電量販店の売上上位に入る企業でさえ、フルネイティブでアプリを制作している企業はごくわずかだ。

小嶋氏は、ECアプリ制作を容易にするために、以下の4ステップで段階的にアプリ内にEC機能を持たせているという。

1. シームレスログイン搭載WebView

アプリに会員証機能を実装しECサイトへのシームレスログインを可能にする。アプリ内でユーザーが購入ボタンを押すとWebViewが立ち上がり、そのまま購入できる。

2. オムニチャネル/OMO で新たな買い物体験を

ECと店舗の在庫情報を連携し、アプリからECサイトと店舗の在庫が見られる環境を作る。

3. 一部ネイティブ化

詳細とカートはWebViewだが、API連携により商品検索と一覧をネイティブ化する。もしくは購入履歴を表示させ、ワンタップで購入できるようにする。

4. フルネイティブで制作&恒常的な改善

特にステップ3には効果が期待できる。実際にアプリを一部ネイティブ化した企業は、アプリ経由のEC利用率が非常に増えている。(小嶋氏)

アプリを使った機会損失防止

(画像はニトリのIR資料からキャプチャ)

ニトリのアプリ活用事例は興味深い。同社は都心への出店に際し、店舗スペースの関係上、郊外店と同じ数の在庫を店内に置けないという課題を抱えていた。その解決策として導入されたのが、アプリを使った「手ぶらdeショッピング」だ。

店内でアプリを立ち上げ、商品バーコードをスキャンすると、その商品が自動でアプリ内のカートに入る。会計は店頭でもアプリ内でも可能。商品はセンター発送で、後日ユーザーの自宅に届けられる。

つまり店舗をショールームにし、購入はECで完結させるという試みだ。店内にまとまった在庫は確保できないが、アプリを活用することで販売機会は失わない。さらに副次効果として、レジのオペレーションが早くなったことでユーザー満足度も向上した。

この事例は、ECサイトをただアプリ化するのではなく、アプリの特性を生かせば企業が抱えている課題解決につながる可能性を示している。

2.重い、分かりにくいアプリにしない

アプリ開発時、つい新機能やデザインの善し悪しに目が行きがちだが、それ以上に注意を払いたいのが、「使いやすく軽いアプリ」にすること。下記は、ユーザーがアプリを削除するタイミングについてアンケートを取り得た回答だ。

3.店頭施策を徹底

アプリが完成しリリースしても、ダウンロード数が伸びなければ売り上げに直結しない。ダウンロードしてもらうためには、店頭やECサイトでの認知を拡大するための工夫が求められる。

アプリを作る際はシステム開発だけではなく、同時にプロモーション方法も年単位で練っていく必要がある。

アプリリリース後のグロースハック

アプリをどう改善していくのか?

従来は、継続的改善手法といえばPDCAサイクルだった。しかし1年ごとに新しいOSへの対応を求められるアプリには、時間がかかるPDCAは使えない。そのため現在はOODAループを用いた改善が主流になっている。

OODAループとは、「観察(Observe)」→「情勢への適応(Orient)」→「意思決定(Decide)」→「行動(Action)」を、ループ(Feedforward / Feedback Loop)させるものだ。

例えば、以下のようなフローが考えられる。

- KPIのモニタリングを行う

- 課題の探索

- どこで離脱しているか、どこがネックになっているのかを調べる

アプリの改善で最も大事なのは、「行動の理解・解析」に該当する「3」だ。ロイヤルカスタマーの行動を分析できれば、それをマーケティングに生かせる。

ロケーションバリューでは、分析ツール「Amplitude」を利用し、ユーザーがカスタマージャーニー通り動いているかを可視化。ロイヤルカスタマーの行動を非購買顧客にトレースさせるようなデータを収集し、活用している。

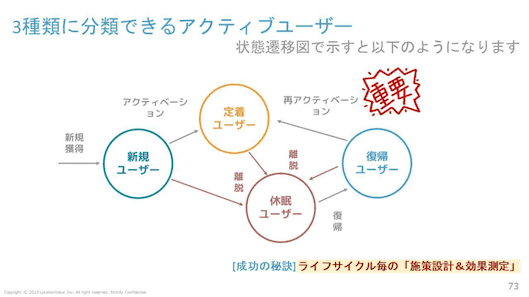

アクティブユーザーを構成する3要素

多くの企業がKPIの指標として、DAU(デイリーアクティブユーザー)やMAU(マンスリーアクティブユーザー)を採用しているが、それらの指標はもう一歩踏み込んで分析する必要がある。

下図のアクティブユーザーは、横軸の推移だけで見ると順調に伸びているように見えるだろう。しかしアクティブユーザーを構成する要素は、「新規ユーザー」「定着ユーザー」「復帰ユーザー」と3つあり、図のように「新規ユーザー」が多くを占めている場合、新規勧誘のプロモーションキャンペーンを止めると、図から赤の「新規ユーザー」がすべて消え、グラフのイメージは一変する。

この3種のユーザーの違いを理解していないと、正確な状況が見えてこない。

今後の企業アプリに関する3つのポイント

小嶋氏によると、今後の企業アプリは以下の流れが定番化していくという。

1.1人ひとりに合わせたコンテンツ配信

- マーケティングオートメーションによる自動配信

- 1人ひとりに合ったクリエイティブの出し分け/シナリオの設計

- 環境/シチュエーションに合わせた配信

2. アプリがよりサービスと一体化

これまで社内でアプリ運営に関わる部門は、マーケティング部とシステム部が中心だったが、アプリを重要な販売チャネルと位置付けるのであれば、商品開発部や店舗運営部も巻き込み、全社プロジェクトとして取り組む必要が出てくる。

3.アプリの改善/データに基づいたグロースハックが重要に

アプリを中心にサービスが提供されるようになると、店舗や商品の改善と同様、アプリの改善も継続的に行う必要が出てくる。

アプリはサービスの一部であり顧客体験である。接客や商品と同様に、アプリも常に改良や向上策を考えて欲しい。(小嶋氏)