「完成イメージが違う」。サイト&サービスの開発現場と責任者&経営側の認識のズレを解消し、ローンチする方法はありますか?

システム開発時、完成イメージが具体化しないまま開発に着手すると、ローンチの遅延や、開発費用の膨張などさまざまなトラブルにつながる。こんな問題を未然に回避し企業のDXを支援するプロトタイプ開発支援サービス「protoTyper」を取材した

2020年7月6日 8:00

企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)が一気に進もうとしているが、急速なDX推進にはさまざまな問題が起こり得る。その1つが、経営者とシステム開発担当者の間で起きる認識のギャップだ。開発後の「イメージと違った」を解消するために生み出された「protoTyper」は、プロトタイプを活用することで、完成イメージを固めてから開発に着手できるというもの。サービス提供者であるGood Thingsの寶諸江理奈代表にサービス開発の背景と概要を聞いた。

開発現場と経営陣の間の「認識の差」を埋める方法

EC化、DX化で生まれやすい「認識のギャップ」

「STAY HOME」により変化した消費行動への対応が迫られている小売業界。ソーシャルディスタンス時代の「新しい生活様式」として通販があげられた。店頭での買い物を控えてネットで購入――こんなライフスタイルの変化が予想される今後、企業のDX化は避けては通れない。

EC化はBtoCに限らず、BtoBの間でも普及する可能性が高い。リモートワーク推奨により出社できない状況が続けば、従来型のFAXや固定電話による受発注が難しくなる。

数年先に予定していたDXを大幅に前倒しして、新型コロナウイルス感染第2波、第3波に備える企業も増えてきている。ただ混乱した状況下で急速にDXを進めるとなれば、当然さまざまなトラブルが発生することだろう。

EC化やDX化を進める際、ECシステム、基幹システム、アプリなど、さまざまな開発事案が発生する。その際、起こり得る懸念の1つが、経営側や責任者、現場の間で起きる認識のギャップ。「イメージしていたものとは完成形が異なる」「こんな使い勝手は想像していなかった」――。開発後、こんな認識の齟齬を発生させないためのツールが、テクノロジーの進化とともに誕生している。

プロトタイプ活用で、関係者間で「具体的な完成イメージ」を共有後に開発へ

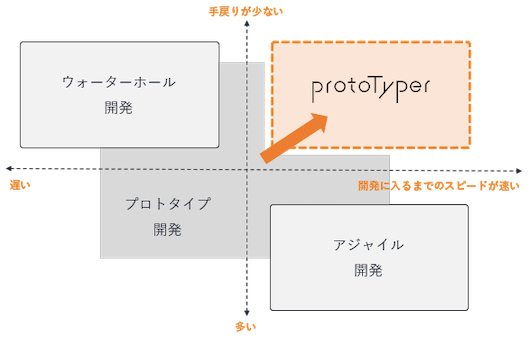

ITコンサルなどを行うCe Link社とGood Thingsが共同で開発する「protoTyper」は、システム開発前に関係者間の意識をすり合わせることで、「イメージと完成形が違う」などのトラブルを回避しながらDX化を進められるサービスだ。

「システム開発の初期段階において、プロトタイプを用意することで関わるチームメンバー全員が完成のイメージを持つことができる」(Good Thingsの寶諸江理奈代表)。

要件定義を固める前に、データの出し入れから適切なUI/UXやデータの持ち方まで、実際の運用イメージを可視化するデモサイトを用意。経営陣や開発者、実際に利用する社内担当者のイメージを共通化してから開発に着手するため、完成後のイメージがつきやすい。

EC・小売・メーカー企業においてコロナを期に、より一層DX化が検討されることを予測し、販売システム・顧客管理システムなどの構築を、早く安全に行えるサービスとして早期にリリースした。(寶諸氏)

出し戻しを最小限にすることで、コストの1/3を抑制

現在、Good Thingsは大企業の支援をメインに行っている。特に色々な部署が連携して使うシステム開発に対するニーズが大きい。部署によって使い道や概念が違うと、すべての要望に対応するため画面が煩雑になりがちで、結果として使いにくいシステムになってしまうからだ。

「protoTyper」では最初に画面テーマを提示。実際に利用するオペレーターの意見なども取り入れながら仕上げていき、ある程度合意が取れたところで開発に入る。そうすることで、従来の開発方法より、確実にぶれや戻り作業を減らすことができる。

寶諸氏が、開発の初期段階でのプロトタイプ作りにこだわる理由は、「システムは使われなければ意味がない」と考えているからだ。

実際に利用する社内のオペレーターがそのシステムを活用できなかったら、開発の意味がない。また正しく活用できなければ、後から入ってきたメンバーもシステムの意図を理解しづらく、結果的に全員が「わかってない」状況も起こり得る。特に長く運用するシステムの開発ではこうした問題が多い。(寶諸氏)

「本当に使えるシステム」を作るためには、しっかり要件定義を固めてから開発に入ることが重要だが、ここがつまずきポイントになることが多いと寶諸氏は指摘する。

システム開発は要件定義が曖昧だと、後の工程に大きな影響を及ぼす。曖昧な状態で開発するとミスが発生しやすく、また経営者からのフィードバックも、「イメージと違う」など抽象的になりがちだ。無駄な労力と時間を費やせば、開発の停滞を招く。特に日本ではまだオーダーメイドの思想が強いので、要件定義をどれだけしっかり固められるかが肝心だ。(寶諸氏)

認識齟齬による戻り作業が発生しなくなれば、当然開発コストも抑えられる。寶諸氏によると「protoTyper」を利用することでシステム開発にかかるコストは、約3分の1を圧縮できるという。

ITの力で、良いモノ作りができる環境を作りたい

protoTyper開発には、寶諸氏自身の経験が基になっている。寶諸氏は、前職のサイバーエージェントで新規事業のWebディレクターを歴任してきた。事業責任者としてシステム開発に携わった際、「開発現場と経営陣の意識にギャップが生じることが多い」と感じていたのだという。

「良いモノを作りたい」と思う専門知識を持つエンジニアやデザイナーと、専門知識がないために作るモノのイメージを上手く伝えられない経営陣の思いが噛み合わないことが多かった。齟齬が積み重なると物理的、感情的に距離が広がってしまう。そういう現場を多く見てきたので、「良いモノ作りができる環境作りを、経営側から入れないか」と考え起業に至った。

経営者が考えていることを上手く吸い上げる。そして、オペレーターがスムーズに業務を進められるようなシステムを開発する。(寶諸氏)

ITの力を駆使すれば、経営者から現場まですべての関係者の思いを形にできる。現場を多く見てきた寶諸氏ならではの思いが、protoTyperのサービス設計に生かされている。

フロント部分は比較的イメージしやすいが、実際に業務で使用する裏側の部分はイメージしにくい。ECでいうと、「画面上のどのボタンを押したら印字されるのか』『どのボタンで在庫を追加できるのか」などだ。(寶諸氏)

「protoTyper」では、初期の段階で実際に使用する画面のイメージや遷移なども作成することから、オペレーターの負荷軽減にもつながるという。

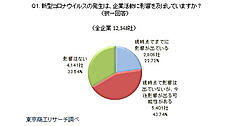

新型コロナ感染拡大で急速に検討される企業のDX

BtoC、BtoBともに一気にEC化が進む兆し

日本企業のDXが本格化するには、まだ何年もかかると言われてきた。しかしコロナ禍で生活様式が変わりつつある今、その変化に対応できなければ業種によっては企業存続に関わることから、急速なDX化が求められている。

三井住友カードは、顧客時間と共同調査(保有するキャッシュレスデータから新型コロナウイルスの感染拡大がもたらす消費行動の変化を観測)を行い、高齢者層(60~70代)の間で、外出を必要としない「ECモール・通販」の活用が一気に進んでいる可能性を公表した。こうした変化する消費行動への対策として、ECサイトの開設により、新規顧客・販路開拓を模索する小売り・メーカーも増えている。

前述のとおり、EC化はBtoCに限らず、BtoBの間でも普及する可能性が高い。リモートワーク推奨により出社できない状況が続けば、従来型のFAXや固定電話による受発注が難しくなるからだ。取引形態を「オンライン」に切り替えられれば、オフィスという物理的な制約に縛られることなく業務を継続できる。その上、業務効率の改善や売上向上も見込めるなど、BtoB事業を行う企業がECを導入するメリットは計り知れない。Withコロナ、Afterコロナの世界では、BtoB-ECも一気に浸透していくことだろう。

- この記事のキーワード