中小企業も「BtoB-EC」導入が必要な理由を解説。働き方改革からDX(デジタルトランスフォーメーション)まで

『BtoB-EC市場の現状と販売チャネルEC化の手引き2020 ─今後デジタル化が進むBtoBとECがもたらす変革』(インプレス総合研究所)ダイジェスト②

2020年11月30日 8:00

世にあるサービスの多くはクラウド化が着々と進行している。たとえばメールは、その最たる例だろう。Gmailのように大容量ストレージをオンライン上に置き、PC・スマートフォンなどデバイスを問わずアクセスする手法は近年一般的になった。またコミュニケーションスタイルそのものも発展し、コンシューマー分野であればLINEやFacebookメッセンジャーが普及。一方、携帯電話のキャリアメールの利用度は相対的に落ちているのが現状である。

この傾向は企業活動においても顕著だ。最もベーシックな分野では、社内スケジュールの管理や会議室予約システムで使われるグループウェアは、クラウド化されて久しい。また対顧客視点では、オンラインでBtoCを手がける企業であれば顧客管理に高度なデータベースを用い、マーケティング活動などに活かしている。

BtoBの業務もデジタル化する

BtoB企業にとっても、これは決して無視できない要素である。顧客名簿のデジタル化はBtoC企業に限らず、あらゆる企業活動における基盤としての認知が広がっている。紙ベースだった営業日報などについても、セールスフォースのようなCRMソリューションへと発展するなど、状況は変わってきている。また、経費精算や労務管理などのバックオフィス業務についても、「HRテック」と呼ばれる新興ツールによる高度化が進んでいる。

こうした兆候からも、BtoB取引のデジタル化は急務といえよう。特に忘れてはならないのが、「デジタル化を進めたい取引先もいる」という観点だ。たとえば創業間もないため人員が限られているような企業では、「非効率だから電話営業は受けない」「請求書はPDFのものしか受け付けない」というような方針をとっているところもある。

※Bカート資料をもとに編集部で作成

労働人口の減少と働き方改革

日本経済を支えているのは大企業だけではない。いわゆる“零細”を含めた中小零細企業の存在もまた、人々の生活を考えるうえでは重要なピースである。

中小企業庁が発表した「中小企業白書」(2019年版)によれば、2016年時点における日本国内の企業数は359万社(者)で、このうち実に358万社が中小企業である。

同白書における中小企業の定義は『中小企業基本法第2条第1項』に基づいており、業種によっても異なるが、概ね資本金が5000万円~3億円以下、従業員数が5~300人以下の企業を指す。この定義に当てはまらないのが大企業となるが、計算上わずか1.1万社にとどまる。

同調査では、中小企業の数が1999年の423万社からほぼ一貫して減少傾向にあることもわかっている。だが大企業の数が1999年の1.4万社からほぼ変動していないことを鑑みれば、日本経済における中小企業の活性化は、まさに急務と言えよう。

中小企業減少の要因については様々な観点から論じられているが、中でも後継者不足・人手不足といった働き手の問題は大きいとされる。

一方、従業員が数名の中小企業、あるいは大企業であっても新規事業開発部門などの場合、現場業務に関われる人手は慢性的に不足する傾向にあるというのが、多くの社会人にとっての共通認識であろう。限られた人員で、日常業務をこなすだけで精一杯となり、現場は緩やかに疲弊していく。その状況を放置すれば、業務効率もクオリティも落ちていくとわかっていながら、改善計画のメドすら立てられず、退職者を生み出すといった悪循環へと陥っていくケースも決して珍しくはない。

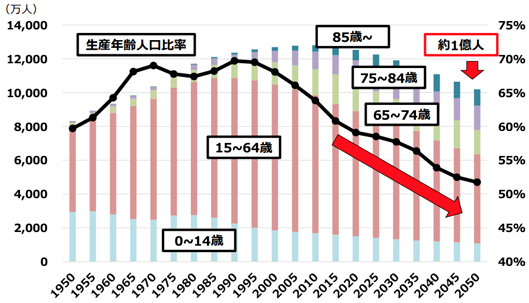

今後、生産年齢人口比率の減少が加速

働き手にまつわる諸問題は、短期的かつ自然に解決するという見込みはほぼない。総務省統計局が毎月発表している人口推計によれば、15~64歳の生産年齢人口は1990年代をピークに減り続けており、2019年7月は7517万9000人に減少した。これは前年同月との比較でも0.52%の減少(39万3000人減)である。

また、政府の予測では日本の生産年齢人口は2017年の6530万人に対し、2025年の時点で6082万人、さらに、2040年にはわずか5245万人にまで減少すると見られている。従業員の自然減を大量採用でカバーする従来型の手法はすでに限界を迎えつつある。

こうした状況下では、すでに雇用している従業員がいかに効率的に働けるかを追求する必然性が高まっていく。

出所:国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成 29 年推計)」、総務省「人口推計(平成 28年)」より経済産業省作成

「働き方改革」による時間外労働規制、2020年4月からは中小企業にも

一方で、日本ではかねてより、長時間労働や過労死など、“働き過ぎ”に関する問題が山積し、根本的解決に至らない風潮が続いていた。これに一石を投じることとなったのが、いわゆる「働き方改革」である。

2015年10月、内閣改造にあたって発足した諮問機関「一億総活躍国民会議」では、少子高齢化に伴う経済停滞への懸念を背景に、性別や年齢、障害の有無などを問わずに誰もが活躍できる“全員参加型社会”が企図され、一連の議論が行われた。「働き方改革」はその柱の1つであり、2016年8月には「働き方改革担当大臣」が設置された。

担当大臣の任命と同時に発足した「働き方改革実現会議」でも議論が進められ、2018年6月には働き方改革関連法が成立した。同法の施行は2019年4月より順次スタートしている。

同法で注目すべきは、時間外労働の上限規制である。1日8時間を超える長時間労働は、日本社会を通底する一種の“風潮”となってきたが、これに一定の歯止めをかけるのが狙いである。具体的には時間外労働の上限を月45時間、年360時間(一部例外あり)とし、違反者(企業側)には6カ月以下の懲役および30万円以下の罰金が課される場合がある。また違反企業は名前が公表される可能性もある。

一連の法律には、労働時間規制の緩い「高度プロフェッショナル制度」などの抜け穴もあると一部で批判されるが、総体としては労働時間を制限し、働き手の余暇を確保するという面においては一定の効果が期待される。

労働時間を短縮しつつ、かつ業績を維持・拡大するには、当然、業務の見直しをはじめとした生産性の向上が欠かせない。上限規制はまず大企業を対象に2019年4月から始まったが、2020年4月にはこの対象がいよいよ中小企業にも拡大するだけに、対応の必要性はさらに増していくだろう。

より多くの企業と取引するための手段として

ここでは主に「中小企業の取引先」についても、改めて考えておきたい。企業が複数の取引先をかかえる中では「最も取引額の大きな取引先」を優先する傾向にあることは間違いない。つまり、自社にとって売上構成的に存在感が大きな企業に、営業人員のリソースなどを大きく割くことが多いだろう。現に売上を多く上げ続ける企業との取引を、疎かにはできないという現実が企業にはある。

しかし、これは、取引先を分散させて収入源を広く持つという経営安定性の面から言えば、「特定企業の偏重」というリスク要因ともなりうる。また、たとえ1社あたりの取引量が少なかったとしても、多数の企業と取引することができれば総量は多くなり売上も上がるだろう。

BtoB-ECはこの点において、「リソースを過大にかけることなく、複数の業者と取引する」という意味で非常に利便性が高い。これまで営業担当者が行っていた業務の一部をBtoB-ECのシステムに任せることができるようになる。それにより、取引先1社あたりの営業担当者の業務量を削減することができるようになり、空いた時間で他の企業への営業活動に時間を割くことができるようになるだろう。つまり、1人の営業担当者が多数の企業を担当することができるようになる。

こうした取引を続ける中で、当初は取引の規模が小さかった得意先が、次第に大きな売上を稼ぐようになることも、当然考えられる。得意先の数の増加を目指すためには、BtoB-ECが大きな効果をもたらすだろう。

大企業を中心に盛り上がるDX

法制面の整備もあってか、大企業を中心に「デジタルトランスフォーメーション(DX)」に向けた動きも盛り上がりを見せている。

デジタルトランスフォーメーションとは、ウメオ大学(スウェーデン)のエリック・ストルターマン教授によって2004年に提唱された概念である。もともとの意味は「ITによって、人々の生活がより良い方向へ変化する」という、極めて広範なものとされるが、用語の浸透とともに、研究者、ガートナーなどの大手調査会社などがより具体的な定義付けを試み、2018年には経済産業省もデジタルトランスフォーメーションの推進ガイドラインをまとめるに至った。

同ガイドラインではDXの定義を「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」としている。

「変革」で業務の効率化を

様々な立場の人物・団体によるDXの定義で共通するのは「変革」という視点であろう。デジタル技術の導入は、それこそ1980年代のパソコン通信時代から少しずつ、段階的に進められてきたが、インターネットの登場によって急加速した。

クラウド環境の浸透や、SaaS(Software as a Service サービスとしてのソフトウェア)などの新テクノロジーも次々と登場し、職場のPCにCD-ROMから業務用ソフトウェアをインストールするといったシーンは減少した。働き方改革が標榜される背景には、こうしたITインフラの改善・強化が社会的に進んだ影響があると考えられる。

大企業であれば、デジタル化に投資を行っていることは言うまでもないが、全社的に進めるには時間がかかる。たとえば独立性の強い、新規ビジネスの立ち上げ担当部署などがまず率先してBtoB-ECを先行導入するというケースもある。また中小企業においても、こうした「変革」レベルへと至ったITインフラを積極活用することが、業務効率改善につながっていくだろう。

システム老朽化

華々しいDXの影で、忘れてはならないのが既存システムの老朽化問題である。ある意味において、DXが注目を浴びる一因とも言えよう。

大手企業を中心に、販売管理や在庫管理など業務の中核となる情報システムの多くは1980年代~1990年代、それこそインターネット登場以前から開発・整備されてきた。WindowsやMacが普及するよりはるか昔、MS-DOSなど非グラフィカルな文字ベースOSでの動作を前提に作られたシステムが2020年代になってもなお、最低限の補修を加えながら運用が続けられているケースが少なからずあるとされる。

EDIの2024年問題

システム老朽化と同様に問題となるのが、NTTが提供するISDN回線の一部サービス終了である。ISDNは1980年代当時としては最新・最先端の通信回線であり、EDIにおける通信手段として広く活用されてきた。2000年代以降、より高速なADSLおよび光ファイバーによるインターネット接続が普及したが、業務用EDIの一部ではISDNも使われ続けている。

ISDN回線の一部サービス終了は2024年に予定されているが、これでも当初予定していた2020年度後半から後ろ倒しされている。しかし、その影響は大きく、50万社が影響を受けるとも言われており、近年は「2024年問題」とも指摘される。EDIは決められた相手との取引を円滑に行うには適しているが、発注側と受注側の双方で接続する必要があり、小口取引やスピードが求められる場合には適していない側面がある。

「2024年問題」を契機に、それらをカバーできる方法としてBtoB-ECへの切り替えに注目が集まっている。こうした基幹業務システムの老朽化問題について、経済産業省では「2025年の崖」という表現で警告している。IT担当者の退職・高齢化、改修を加えすぎて全貌を把握できないシステムが放置されるなどの問題が噴出する時期の目安を2025年としており、必然的にDXもそのタイミングまでに達成すべきという指摘である。

- この記事はインプレス総合研究所の調査報告書『BtoB-EC市場の現状と販売チャネルEC化の手引き2020』を再編集したものです

- 記事中のデータは本書執筆時点(2020年1月〜3月)のものです

- 経産省の最新の調査についてはこちらの記事をご覧ください

【2019年】法人取引のBtoB-EC市場規模は352兆円で2018年比で2.5%増