「コロナ禍」「主要購買層となったZ世代」などの要因でデジタルマーケティングにおけるスマホシフトが加速し、CX(顧客体験)の重要度が高まっている。OMO(Online Merges with Offline)はCX向上の手段の1つであり、その実現のために「レビュー」が果たす役割が大きくなっているという。世界最大級のテクノロジーカンファレンス「Web Summit」で日本企業として初めて大型スポンサーおよびスピーカーを務めたZETA代表の山崎氏が、コロナ禍以降のデジタルマーケティングの進化や今後の展望も交えて解説する。

「スマホ」「コロナ禍」「主要購買層の変化」で変わりゆくCX

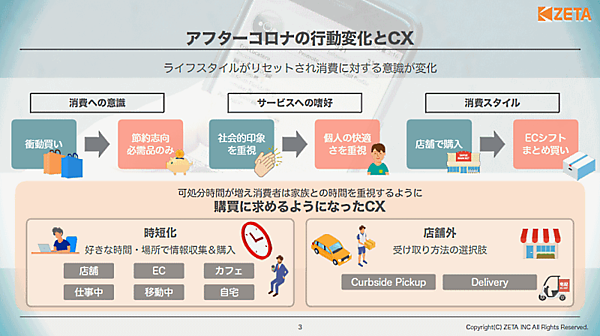

スマホの登場によりCXは大きく変化。さらに2020年からのコロナ禍で消費者の行動も大きく変容し、メーカーやリテールからソリューションベンダーに至るまで、事業会社には消費者行動の変化に合わせた企業活動が求められるようになった。

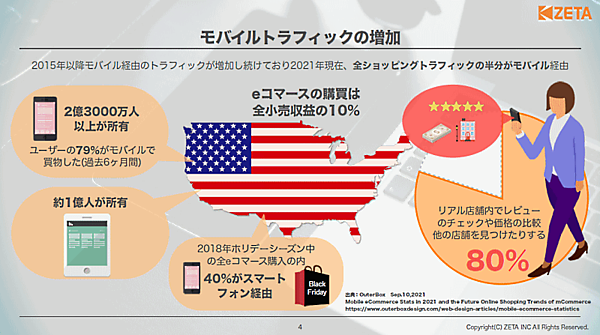

そもそも、なぜスマホの登場がCXの変容に大きく影響したのか。①PCと同等の性能を持つ②ほとんどの人が所有していて常に持ち歩いている③常にネットにつながっている――という3つの特性に起因する。

米国で行われた調査によると、国内の2億3000万人以上がスマホを所有し、実店舗のなかでレビューや他店の価格を比較して購入を判断するなど、ECに限らず全ショッピングにおけるモバイル経由のトラフィックが年々増加しているという。

加えて、デジタルネイティブ/スマホネイティブのZ世代がすでにF1/M1層に入ってきており、消費の中核を占める存在となっていることもCXの変化に影響を与えている。

以前は「実物を見ないと安心して購入できない」という人の割合が多かったと思われるが、主要購買層の移り変わりとコロナ禍の「巣ごもり消費」によって、この数年の間に購買シーンでのスマホの利用が一段と加速した。

CX向上の大前提として取り組まなければならないDX

昨今、デジタルマーケティング業界において「DX」がキーワードになっている。しかし、DXは「デジタルに移行する」ことを意味するため、EC専業の事業者やデジタルネイティブ/スマホネイティブの世代からすると、ようやく浸透してきたという印象があるようだ。

DXというのは、最低限やっておかなければ国際社会からも立ち遅れてしまう、いわば「宿題」のようなもの。「今は店舗の売り上げも順調だから」といった理由で、数年先までのスパンでDX化に取り組めばいいと考えていた企業が、コロナ禍によって期限が前倒しされたというケースは多いのではないだろうか。(山崎氏)

ZETAの代表取締役社長・山崎徳之氏

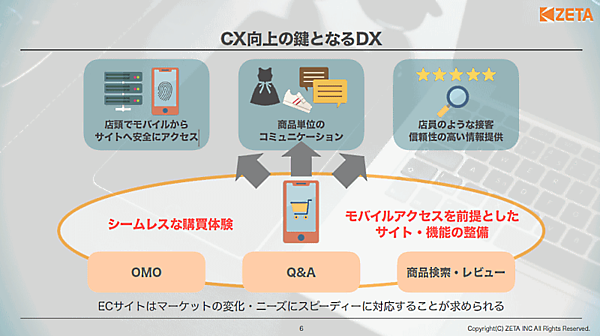

ただ、いつでもどこでもネットにつなぐことができるスマホがCXを変革させる大きな要素となったからこそ、CX向上の大前提として、DXは取り組んでおくべき必須項目と言える。「CX向上のためには、対面でのコミュニケーションや商品そのものの実物など、『デジタルにできないもの』以外はデジタル化していくべき」(山崎氏)と話す。

DXを推進するなかで、ECと実店舗を運営する企業の間では、オンラインとオフライン双方の利点を融合したOMOにより、CXの向上をめざす動きが活発化している。

たとえば、オンライン予約した商品が店舗ですぐに試着できたり、オンラインとオフラインを横断したロイヤリティープログラムを提供したりする取り組みなどがあげられる。こうしたOMOの取り組みが、コロナ禍以前と以後のCXにさらなる革新をもたらしているのだ。

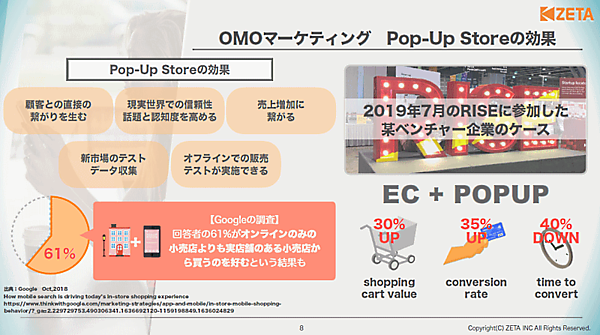

アジア最大級のテック会議「RISE」に登壇した家具店では、もともとEC専業だった同店が実店舗を出店したところ、購買単価が30%増、コンバージョン率が35%増、購買決断までの時間が40%削減といった効果が現れたという。

家具はオンラインだけで購入するにはハードルが高い商材のため、実店舗を出店することの効果が特に高いと考えられるが、OMOの一部と言えるポップアップストアがECとの相乗効果を発揮した良い事例となったようだ。

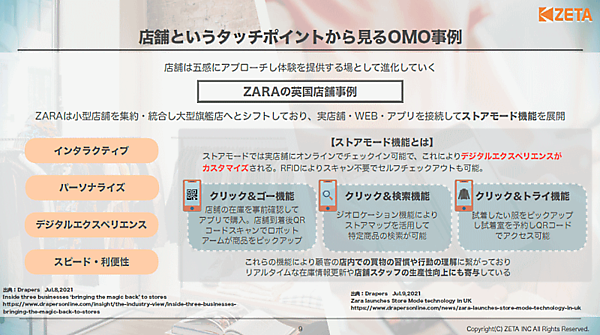

OMOの取り組みを先進的に行う企業では、ファッションブランドのZARAも注目を集めている。英国の店舗では、「インタラクティブ(双方向)」「パーソナライズ」「デジタルエクスペリエンス」「スピード・利便性」の軸でCXグロースハッキングを強化するために、OMOを積極的に推進・活用しているという。

“CXの向上”は、広告以上の効果を生み出す

従来のマーケティングで考えられてきたファネルは、「認知」⇒「興味・関心」⇒「比較・検討」⇒「行動・購買」――が逆三角形の形で上(認知)から下(行動・購買)まで、人数がどんどんと絞られながら流れていくというものだった。

しかし、昨今は認知の数よりも質を重視した「好感認知」を獲得することで、従来のファネルほど人数が絞られずに購買まで至る「バーティカルファネル」という考え方が出てきている。ここにも、スマホの登場が大きく影響しており、その理由はマーケティングがインタラクティブになったからだという。

テレビCMや新聞広告などのマスマーケティングは、情報の流れが広告を出す側から受け取る側への一方通行であるため、受け取る側は受動的なリアクションしかできない。だが、現在ではスマホの普及によりネット広告が広く活用されるようになり、さまざまな情報を用いて双方向なマーケティングを行うことが可能になった。

時代を遡ると、2000年過ぎ頃まではインターネットによって通信自体は双方向なやり取りが可能である一方で、企業が情報を発信して個人が受け取るというようにコミュニケーションはまだ一方向の形が一般的だった。

当時は下りの伝送速度が速く、上りの速度が遅いADSLが用いられていたことも背景として考えられる。その後、Web2.0の時代を迎え、通信性能の高い光ファイバーが普及。ブログや各種SNSが利用されるようになるなど、通信だけでなくコミュニケーションまでもが双方向になった。山崎氏は「消費者が受け手ではなく発信者になったことがWeb2.0の本質だ」という。

消費者の数は企業数を大きく上回るため、現在では消費者が発信する情報が圧倒的なボリュームを占めるようになった。消費者からの情報の一部には大事な情報も含まれていることもある。

企業側から商品の欠点を積極的に発信することはあまり考えられない一方で、消費者は正直に感想を発信する傾向にあるため、消費者からの情報は企業が発信する情報に比べて信ぴょう性が高いと感じ取られやすい。

米国の調査では、「ポジティブな体験は最高の広告より勝る」と回答した人が65%を占めたという。これは、良い購買体験をした人から発信される「買ってよかった」という肯定的な意見やレビューは、ほかの消費者に対しても良いマーケティングになるということを意味している。

消費者が情報の発信者になっているということが、CXのグロースハッキングにおいて重要だと認識すべきであると考えている。Web2.0の時代になった当初、「消費者が情報の発信者になることでデジタルマーケティングが劇的に変わる」と断言した人はいなかっただろうが、今では大きく変わってきている。それを形にしてきたのがO2Oやオムニチャネルであり、昨今のOMOであるということが言えるのではないだろうか。(山崎氏)

OMOの取り組みにおけるレビューの重要性

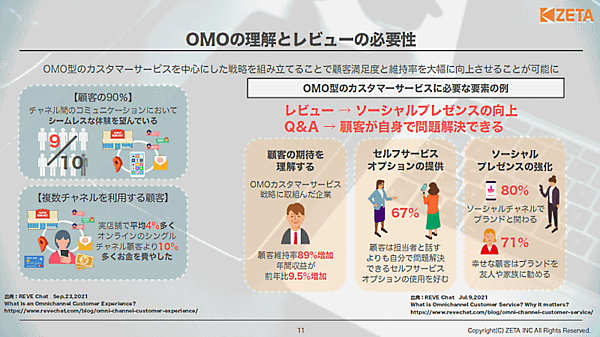

スマホの登場に加え、コロナ禍によってモバイルトラフィックは加速度的に増加した。以前は商品を購入する前に店頭に行き、店員との会話が重要な情報源となっていたが、コロナ禍で店頭へ足を運ぶことが難しい状況が続き、ほかの消費者が発信する情報の重要性が相対的に増したと考えられる。

そのなかで、山崎氏は「コマースにおけるデジタル活動が、ECだけでなく店舗も含むようになってきた」と話す。

コマースにおけるデジタルコミュニケーションは、家でも職場でも電車内でも、スマホを用いればどこでもできる。言うならば、店舗すらもデジタルコミュニケーションをする場所の一部であるということを意味し、これがOMOの主要な考え方の1つになっているという。

かつてはAmazonの躍進によってリアルの書店が苦境に立たされるという時期があった。書店に立ち寄り、興味のある書籍を見つけても、今すぐに必要でなければスマホで検索して、Amazonで販売していれば購入して届けてもらう――こうした消費者の行動は以前からも見られており、今や消費者が店舗の中でスマホからデジタルコミュニケーションをすることは当たり前になっている。

そのなかで、企業側は積極的に消費者の行動に協力し、店舗の中でも外でも継続的かつシームレスにデジタル体験をしてもらい、最終的にはその店舗を運営している企業のECで購入してもらうように働きかけることが有効だ。こうした取り組みこそが、消費者と企業の双方にとってWin-WinなOMOと言える。

店舗でもECサイトへのアクセスをしやすくする工夫を施し、店舗からもECで注文できる環境を整備すれば消費者の利便性は向上し、売り上げにもつながっていく。また、ECサイトを閲覧しながらほかの消費者のレビューが見られれば、後悔をしない“良質な買い物体験”にもつながり、CXの向上に寄与すると考えられるという。

たとえば、家電販売店で消費者が比較サイトを見ながら「他店の方が安い」「口コミで評判が良い/悪い」といった情報をもとに「こう書いているが、どうだろうか?」と店員に問いかける行動はよく行われていた。

このような店舗内でのデジタルの使われ方は初期のOMOだったと考えられるが、必ずしも店舗側にとって喜ばしいものばかりではなかったと言える。現在のOMOは、店舗を運営している企業が積極的にレビューを収集・活用し、顧客に良質な買い物体験をしてもらうために“協力”をする活動が重要性を増している。そうすることでCXが向上し、企業と顧客がWin-Winな関係を築くことができるという。

今はコロナ禍の影響で財布の紐が固くなっている消費者も少なくない。お客さまが大事なお金を使って買うのだから、店員のセールストークで買わせてしまおうという姿勢よりも、「本当に納得できる気に入ったものを買ってください」という姿勢が大事。お客さまは、自身が納得して商品を購入するための材料として店員からの説明やレビューなどを収集しているからこそ、そこに企業は協力しなければならない。良質な買い物体験をしていただくためのお手伝いをすることがCXの本質だ。そのための重要な手段がOMOであり、OMOのために扱われる重要なデータがレビューだと考えてほしい。(山崎氏)

レビューは「数」と「中身」の双方が重視される

前述の通り、顧客から発信される正直なレビューは、ほかの消費者から見ると信頼度や信ぴょう性が高く受け取られやすい。その分、ネガティブなレビューが発信されたときの不安を持つ事業者は多いだろう。

しかし、山崎氏は「欠点を隠したまま購入してもらうより、あらかじめ検討の段階からネガティブな意見も知った上で判断してもらう方が購入後の不満足を防ぐことができ、長期的に見れば有益になる」と話す。欠点も包み隠さず知ってもらい、その上で購入の判断をしてもらうことが今後のCXのポイントになると予見している。

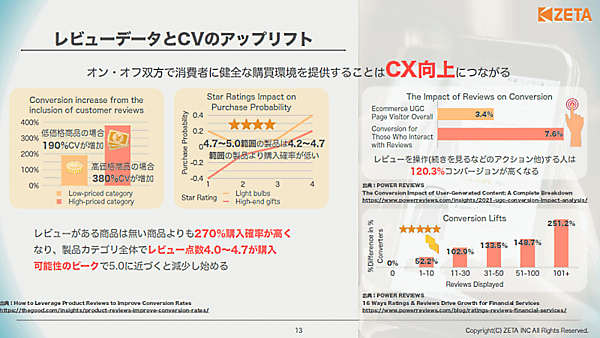

米国の調査では、レビューが1件付くと全く無い状態に比べて売り上げが10%向上し、20件付くと30%向上するという結果が出ている。レビューの件数が増えるほどコンバージョン率が上がりやすくなる一方で、満点のレビューが不自然に多い場合には「フェイクレビューではないか?」と疑われやすく、購買率が落ちることもわかった。レビューは数と中身の双方が重視されているということだ。

レビューが無いよりは有る状態の方が安心して買ってもらいやすく、返品率の抑制にもつながる。その上、レビューには商品改善のヒントが多く含まれているので、耳の痛いレビューからも目を背けないで前向きに取り組んでほしい。(山崎氏)

レビューの有無と評価は、購買に大きく影響する

「レビュー」「Q&A」など必要な情報が得やすい環境の整備がCX向上につながる

昨今のレビューは、これまでのように購入した顧客が一方的に発信する形だけでなく、「フォーラム」のような形に進化してきている。

Amazonを例にあげると、レビューの上部にQ&Aの形式が採用されており、購入者が「この商品はこうだった」というレビューを投稿すると、購入を検討しているほかのユーザーが「では、この辺はどうでしたか?」などと質問ができるようになっている。その質問に対して、購入者やメーカー、店舗が回答できるほか、メーカーや店舗から「こういった商品もございます」といった提案もできる。

これまでのQ&AはFAQのような一方向のイメージが強かったが、Amazonの例などを見ると、今後はますますインタラクティブなコミュニケーションが活発に行われる場として活用が進むと考えられる。消費者同士だけでなく、企業も交わってコミュニケーションがやり取りされるため、Q&Aの活用がまさにOMOの取り組みになることを捉えておくべきだろう。

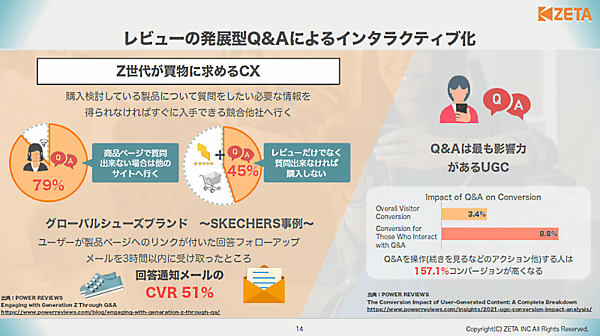

米国でデジタルネイティブ/スマホネイティブのZ世代に対して行われた調査では、「商品ページで質問できない場合は他のサイトへ行く」と回答した人が79%、「レビューだけでなく質問できなければ購入しない」という回答が45%を占めた。Z世代に対するCX向上には、必要な情報が得やすい環境を整備することが重要なようだ。

また、Q&Aで何らかの操作をする人のコンバージョン率は全訪問者の中でも特に高まる傾向にあった。このことから、Q&Aは最も影響力のあるUGC(ユーザー生成コンテンツ)だと考えられるという。

「ZETA VOICE」を導入した企業で現われた効果

ZETAが提供するレビュー・口コミ・Q&Aエンジン「ZETA VOICE」を導入した企業では、さまざまな効果が現れている。

アダストリアは「.ST」アプリ上で「商品Q&A」を開始したところ、購入した衣類の洗濯方法や、質問者の体型に合う具体的なスカート丈のアドバイスなど、ユーザー間のコミュニケーションが活発に行われるようになった。「ZETA VOICE」導入開始からわずか3か月で質問数は約7000件、回答数は約3万7500件に到達したという。

TSIホールディングスのグループ会社、サンエー・ビーディーの「サンエービーディーオンラインストア」では、一部商品でレビュー投稿前後1週間のスマホ経由のコンバージョン率を計測したところ、伸び率は180~250%となった。このほか、返品率の低減や、商品企画にもレビューが生かされているという。

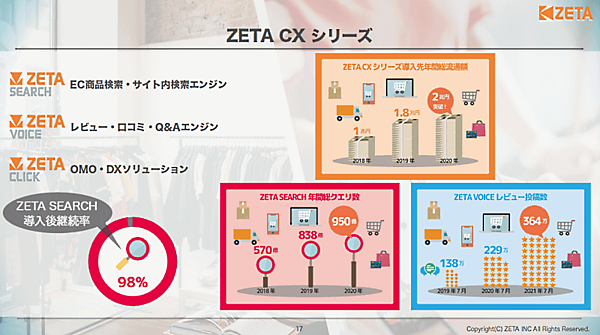

「ZETA CX シリーズ」は6製品を展開

- EC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」

- レビュー・口コミ・Q&Aエンジン「ZETA VOICE」

- OMO・DXソリューション「ZETA CLICK」

- レコメンドエンジン「ZETA RECOMMEND」

- 広告最適化エンジン「ZETA AD」

- 予測・パーソナライズソリューション「ZETA DMP」

レビューに関して寄せられた質問に山崎氏が回答

実際、ECサイトのレビュー運用で難しさを感じる企業も多い。「ネットショップ担当者フォーラム2021秋」で山崎氏の講演を聞いた聴講者の質問に次のように回答している。

――ネガティブなレビューは残した方がいいのか?

ネガティブなレビューの中には「ただの悪口」もあれば、「耳の痛い意見」もある。耳の痛い意見を捨ててしまってはCXに対する裏切りになりかねないが、一時的な不愉快な感情で書かれた、ただの悪口のようなものは載せなくていいと思っている。ネガティブなレビューを大きくひとまとめにするのではなく、きちんと分別していくことが重要だ。

――ファンがまだ少ない企業がレビューを収集・活用することは難しいと感じる。ある程度の売り上げ規模や購入数のある商品で活用する方が効果的か?

買う立場の消費者が「ほかの人の意見はどうでもいい。私はこれを買う」という意思が強いような商品の場合、レビューはそこまで購入の判断を左右しないと思われるが、実物のサイズや色味が気になるアパレルのように、悩みやすい商品にはレビューが有効に働く。ただ、やはりレビューはある程度の母数が要求される傾向があるため、そのための工夫として、Q&Aなどを活用して運営している企業側もコミュニケーションの中に積極的に入っていくことが重要だと考えられる。

「ZETA CX シリーズ」は、中堅~大手企業を中心に幅広いジャンルで導入されている。デジタルマーケティングの取り組みが先進的なアパレル業界からの引き合いが特に強い傾向にあるという。

- この記事のキーワード