D2Cのファッションブランド「ソージュ」を展開するモデラートは、店頭販売ではなく試着促進を重視したコミュニケーションで顧客から支持されている。予約なしで商品が試着できる“売らない試着室”を東京・代官山に設置するなど、独自のオフライン施策で急成長を遂げる同社のブランドモデルとはどのようなものか。市原明日香代表取締役に、「ソージュ」のブランド戦略や今後の展望について聞いた。

めざすのは「最小限のアイテムで着こなしを広げられる」ブランド

――「ソージュ」立ち上げの経緯は。

「お客さまの装いに関する課題解決」ということがベースにあるので、必ずしも洋服をたくさん売ることが正解ではないという考えのもとビジネスを始めた。

当初アプリでサービスを提供していたときは月額1000~3000円ほどのサブスクで、スタイリストが顧客の手持ちの洋服を見ながら、極力手持ちを活用して、新しい装いを生み出すことにブランド価値を見出していた。そうした原点から出発しているので、基本的にはワードローブのベースになるアイテムを提案している。食事にたとえると、ごはんやパンなどの主食になるアイテムだ。

――ブランドの特徴は。

いかに顧客が最小限の洋服で着こなしの幅を広げられるかということを考えている。最初は3型のブラックドレスから販売し、今はベーシックアイテムを百数十型まで広げている。長く利用してくれている顧客のために差し色なども展開しているが、「ソージュ」を知って間もない人には「主食」の部分、ベーシックなアイテムを味わってほしい。

返品しやすい仕組みを提供

――そのために行っている施策はあるか。

「マイファーストソージュ」は、初回の顧客限定で、購入時・返品時に発生する送料を全額負担するというサービス。新規顧客にも「ソージュ」というブランドを理解してもらい、サイズや色などが合わなかったら安心して返品してもらえる仕組みを作った。

常設のショールームは代官山の1店舗しかないので、全国の消費者に「ソージュ」を試してもらえるよう、初回購入時以外にも、衣替えシーズンに合わせて試着キャンペーンを実施している。

――ブランドの打ち出し方として大事にしていることは。

「きちんとした服のブランド」というイメージを持たれる方が多いが、我々がめざしているのは「固定観念にとらわれず、自分自身にとって気持ちのいいスタイルで、会う人にとっても印象良く感じてもらえる」ブランド。

「女性だからスカートでなければならない」などの固定観念から離れて、制約なく考えている。たとえば、「ワイドパンツは太って見えるのではないか」と考えている人にとって、スカート感覚で履けるワイドパンツを提供するとか。意外性を見つけてもらって、その人の着こなしが広がればいいと考えている。

質の良い素材を活用

――現状の顧客層は。

特定の年代の人に向けているということはないが、結果として30代後半から50代の方が多い。この年代は子どもが生まれたり、管理職に昇進したりと、ライフスタイルや立場の変化を実感する世代。求められる印象が変わってきて、「質のいい素材を身にまといたい」と考える方が多く、「ソージュ」に魅力を感じてもらいやすい。

――質の高い商品を提供する中で、どのように価格設定を維持しているか。

生産数を増やせば増やすほど、価格もコントロールしやすくなる。意識しているのは、「縦と横にたくさん、継続的に作る」ということだ。縦は、ある一地点を切り取った時に、同じ生地で展開している型数が多いということ。横は時間軸だ。

「ソージュ」のアイテムは、基本的に3シーズン、オールシーズン着られて、トレンドに左右されないので、継続的に作っていける。メーカーに対しても長期的に発注することで、単発で生産するよりも、好条件で作れているのではないか。

――高成長を続けてきた理由はどこにあるのか。

商品は特別高価格というわけではないが、ハイブランドのデザイナーも指名で使っているような良い生地を使用していたりする。商品を手に取った時に「思ったよりいいかも」と思ってくれる顧客が多いのではないか。買ってくれた人の一定数がきちんとリピートしてくれて、顧客がしっかりと積み上がっていく、というのが成長につながっている。

あえてターゲティングしすぎないプロモーション

――プロモーションも効率的に行っている。

プロモーションは、年代やエリアの絞り込みは特にしていない。ターゲティングしすぎると、デジタル広告のパフォーマンスが落ちてしまう。「ソージュ」は定番商品を持っているので、同じようなベネフィット、同じようなクリエイティブが流れ続けることで、自然とターゲティングされていく。商品の型数がそこまで多くないので、機会学習の効果が集約しやすかったというのはある。

――プロモーションで使った言葉で、特に印象に残っているものはあるか。

「もう一度半袖を着たくなるブラウス」というもの。二の腕が気になって、夏でも長めのブラウスを着てしまうという方に向けたコピーだ。「ソージュ」ならば、半袖でも二の腕を気にせずに着られるブラウスがあるよ、ということを表現した。

単に「二の腕カバー」と言ってしまってはつまらないので、「もう一度着たくなるってどういうことだろう?」というちょっとした違和感と、「たしかに半袖は着づらくなったよね」という共感を組み合わせている。

――コピーは市原さん自身が考えた。

ブランドを始めたとき、私は41歳で、今の「ソージュ」の顧客層と近かった。自分の悩みは顧客の悩みにもつながるだろうと考えた。ブランドのポリシーとして大事にしているのが、「コンプレックスを助長しない」ということ。あくまでも顧客の装いや自己表現の可能性を広げたいと考えている。

――MDの特徴は。

シーズンレスのアイテムが多いので、通年露出している商品が一定数ある。春夏と秋冬シーズンの年に2回新作の発表を行っているが、多くてもシーズンの新作は30型、全体で150型くらいだ。季節ごとに、その時のムードに合った着こなし方を提案したい。小物の合わせ方などで、毎回新鮮味があるようにしている。

オフラインでは販売なし、試着に特化

QRコードの読み込みでEC販路につなぐ

――「売らない試着室」を東京・代官山に設置している。

今までは完全予約制で行っていたが、顧客の要望に応えて、昨年1月にリニューアルし、予約なしでも商品が試着できるようにした。基本的には試着スペースなので、こちらから購入の案内をすることはないが、端末から商品タグのQRコードを読み込んで、その場で購入することも可能だ。オンラインで買うのが不安な人にはサポートを行う。

――ポップアップも行っている。

以前はポップアップも予約制で、スタッフと密にコミュニケーションをとってもらうための場所だった。代官山でオフライン店舗としての一定の役割は果たせるようになり、ポップアップの役割も変化してきている。たとえば代官山よりも大きな面積でポップアップを行うことで、よりブランドの世界観を伝えている。

――都心でポップアップを開催する理由とは。

東京は商圏が広いので、さまざまな顧客ニーズがある。代官山はターミナル駅から1駅と、それだけを目的にして来るには若干ハードルが高い。

昨年9月には東急プラザ銀座店でポップアップを開催した。代官山の店舗と比べて駅直結でアクセスが良い。代官山と大きく違うのは夕方から夜にかけての駆け込み客が多いことだ。代官山の店舗は午後5時までの営業だが、ポップアップは午後8時閉店などになるケースも多い。働いている人に気軽に立ち寄ってもらえる場所を選びたい。

――昨年10月には名古屋でポップアップを行った。

予約制(デイタイム)と予約不要(ナイトタイム)の2部構成で「ソージュ出張フィッティングルーム」を開催した。オープン直後には予約枠がすべて埋まり、キャンセル待ちが続出するなど、反響も大きかった。

――出店の難しさは。

出店する以上は顧客の期待値も高く、「前から気になっていた『ソージュ』のアイテムを全部見たい」というような方もいる。アイテムを絞ってしまうと、かえって顧客の満足度が下がってしまうこともあり、難しい。しっかり顧客に合うサイズと色を用意しないと、スタイリングが成立しない難しさもある。

また、バックヤードもそれなりの広さが必要だ。代官山の店舗面積は約35坪で、最低でもそのくらいの広さは必要になる。代官山よりも商品を展開したいと考えると、40~50坪は必要だが、そこまでの広さは百貨店でもなかなかない。

――フィッティングルームのKPIとは。

商品販売は行っていないので、スタッフと接点を持った顧客のLTVが他の顧客より高くなっているかを見る。あとはR&D的な意味合い。新しい商品を出すときにプロトタイプを置いて、カウンセリングを行った顧客からフィードバックをもらうなどしている。

スタッフは3~5人ほどが常駐していて、インスタライブなどで情報発信を行っている。実際に彼女たちに会える場所があることで、コンテンツ発信もリアリティが増すのではと考えた。

――今後の課題や行っていきたい取り組みは。

オンライン100%のブランドとはいえ、顧客との接点をどのように増やしていくかは課題。「お客さまに豊かな試着体験をしてもらいたい」と考えたとき、やりやすいのはオフラインの場を作っていくことだが、オンラインでもオフラインの試着に近いものを作っていきたい。

「その場でクロージングしない」強みが顧客の利用を後押し

――スタイリング提案を通して実現したいことはあるか。

我々は「おせっかいな試着」というのをめざしている。押し付けるわけではないが、「だまされたと思って着てみたら、意外と似合うかも」というような体験をしてもらうと、顧客の着こなしの幅も広がるのではないか。他ブランドでは「買う候補に入っているものしか試着しない」という顧客も多い。我々はその場でクロージングしないので、いくらでも試着してもらえるのが強みだ。

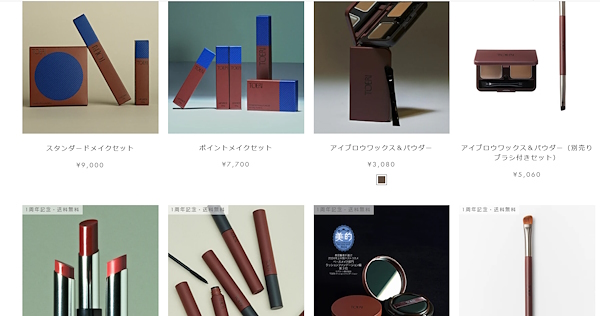

コスメ事業の課題は販路拡大

――コスメ事業「トーリ」も始めた。

もともと「装いにまつわる課題を解決したい」と考えて始めたブランドなので、洋服だけにはとどまらず、コスメも手がけたいと思っていた。「ソージュ」の洋服はややきれいめなので、そうしたアイテムを必要とするシーンや頻度は人によって違う。世の中もカジュアル化していく中で、より頻度高く楽しんでもらえる商材はコスメなのではないかと思った。

――現状は。

美容雑誌に取り上げてもらったり、ウェブメディアでベストコスメを受賞したりと、商品としての評価はとてもいい。課題は販路だ。アパレルと比べると商材の単価が低いので、同じくらいのボリュームの事業にしようと思うと、アパレルの何倍も売らないといけない。そのボリュームをオンラインで作っていくのは簡単ではない。

コスメは、顧客にとって身近な商材であるために、普段の行動範囲にある百貨店やドラッグストアで買う人が多い。それをわざわざオンラインで指名買いしてもらうのは、アパレルより難しい。

高い水準の成長率キープをめざす

――事業目標として掲げる数値は。

ブランド立ち上げから、2023年11月末までの5年平均成長率は約160%だった。現段階では160%より少し低いが、成熟したブランドに比べると高い水準になっているという状態は、今後10年くらいキープしたい。

――今後の商品ラインアップは。

顧客のライフスタイルや体型をよりカバーしていくとなると、もう少し型数が必要になる。しかし、型数をむやみに増やすことはせずに、極力絞りながら展開していきたい。とはいえ、商品を絞れば絞るほど以前からの顧客は買いつくしてしまう。

既存客に向けたアイテムと、新規客に向けたアイテムのバランスを考えていかなければならない。「主食」に対する「おかず」のようなアイテムを、季節限定などで増やしていく必要はあるだろう。

※画像、サイトURLなどをネットショップ担当者フォーラム編集部が追加している場合もあります。

※見出しはネットショップ担当者フォーラム編集部が編集している場合もあります。

「通販新聞」について

「通販新聞」は、通信販売・ネット通販業界に関連する宅配(オフィス配)をメインとしたニュース情報紙です。物品からサービス商品全般にわたる通販実施企業の最新動向をもとに、各社のマーチャンダイジング、媒体戦略、フルフィルメント動向など、成長を続ける通販・EC業界の情報をわかりやすく伝え、ビジネスのヒントを提供しています。

このコーナーでは、通販新聞編集部の協力により、毎週発行している「通販新聞」からピックアップした通販・ECのニュースや記事などをお届けしていきます。

→ 年間購読を申し込む(通販新聞のサイト)

→ 通販新聞の過去記事を読む(通販新聞のサイト)

→ 通販新聞についてもっと詳しく知りたい