東日本旅客鉄道(=JR東日本)では、運営している仮想モールの「JRE MALL」において、利用者数や出店者数が前年比で大きく増加している。グループが持つ地域ネットワークやリアルのアセットを活用しながら、鉄道会社ならではの独自企画も進行。同モールのEC戦略について、運営を担当する寺迫浩司氏(写真(右))、百瀬祐二氏の両マネージャーに聞いた。

「ふるさと納税」効果でモール拡大

――現在のモールの規模感について。

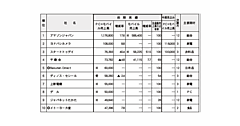

百瀬:今上半期の9月現在の数字では、取扱商品数が200万点強となり、モールの登録会員数は対前年比27%増の81万人。利用者としては、(グループ共通ポイントの)「JRE POINT」保有者が多い。出店者数(ふるさと納税の登録自治体数も含め)は同53%増の687店となり、ショップの出店よりも自治体の登録数の方が伸びている状況。

――自治体開拓に力を入れた背景は。

百瀬:やはりJR東日本として地方創生を掲げている中で、ふるさと納税という役割も踏まえて、今は伸ばしどころがこちらではないかということで動いている。東日本ということだけでなく全国で開拓した。

――アクティブ利用者については。

百瀬:昨年9月時点で前年同期での比較で言うと、(4月~3月の間で1度でも利用をした)アクティブ利用者は約1・5倍の数になっている。ふるさと納税が昨年の9月から10月にかけて、ルールが少し変わったことで、駆け込み需要があった面はあるかもしれない。

――ふるさと納税で人気の高い返礼品は。

百瀬:海産物や肉、果物といった一般的な地産品はもちろん人気が高いが、当社独自のもので言うと、「JR東日本びゅうダイナミックレールパック」という鉄道と宿泊がセットになっている旅行商品がある。宿泊先の自治体と連携して、結果的に割引クーポンになるもので、自治体からも喜ばれるし、けん引している。昨年についてはまだ東日本だけだが、今年からはさらに広がりを見せていく。そのほかにも、寄付金額100万円で「新宿駅長プレミアム体験プラン」というものを現在、取り扱っていて、ほかにはないものだと思う。

グループサイトをフル活用でPR力アップ

――モールの認知を高めるために取り組んだこととは。

百瀬:グループサイトのトラフィックを有効活用する取り組みを、昨年から今年にかけてより力を入れている。それぞれが持っているサイトの中でより回遊性を高めていこうというもの。

自治体から高評価、山手線ふるさと納税「ラッピング列車」

――リアルでのPRとしては。

百瀬:安全運航を前提とした駅構内での放送告知がある。直接的な効果測定は難しいが、例えば「ポイント5倍デー」のようなキャンペーン内容を生活圏内の中で聞くことによって認知してもらえる。オフラインからオンラインへのトラフィック化というものは、JRが持っている強みを生かすところでもあると思う。

寺迫:車両の中での広告などについても、ふるさと納税のピークである11、12月などは量を増やした。自分たちが持っている媒体だからこそ活用する。昨年の12月には約1カ月の期間で、山手線でふるさと納税のラッピング列車も行った。ふるさと納税自体の利用者は、首都圏の顧客が多いということはデータにも出ているため、そうしたところにリーチしていくことは自治体からも高く評価をもらえている。

EC、Suica、駅商業施設などクロス利用が課題

――成果があった一方で見えてきた課題とは。

百瀬:JRE POINT会員はおおよそ1400万人とされているが、その中でまだまだモール利用者が少ないので圧倒的に認知が足りないとは感じている。ここは大きな課題。

――会員の多くはポイントをどこで利用しているのか。

百瀬:やはり、Suicaチャージが多い。ただ、チャージでは5000ポイントは5000円の価値。それがモールで利用したら、ポイント付与などもう少しお得な利用になる場合もある。そこを伝えたい。

――現在の利用者の顧客属性について。

百瀬:働いている男女の利用が多い。今までは(JR東日本グループのクレジットカードである)「ビューカード」を保有する鉄道好きの顧客が多かった。それが、ショップやふるさと納税が増えたことによって、女性比率が高まっている面がある。ショッピングに関する購入単価のボリュームゾーンとしては、送料無料基準が5000円~6000円ということもあり、7000~8000円が多いのでは。

寺迫:どちらかと言えばクロスユースではなくて、ポイントの‟入り”と‟出”が同じ印象。Suicaでポイントを貯めた人はSuicaにチャージして、駅商業施設でポイントが貯まった人はやはり駅商業施設で利用している。我々としてはそこをどんどんクロスして使ってもらいたいと考えて取り組んでいる。

荷物の受け取り可能な多機能ロッカー「マルチエキューブ」

――昨年から荷物受取などができる多機能ロッカー「マルチエキューブ」の導入が始まった。

寺迫:ECも含めた多機能な駅での受け取りができ、発送もできる仕組み。23年度中に100台の導入を目指している。EC側としては当然、そことの連携を図るところで、駅受け取りサービスの充実を進めたい。他のEC事業者との差別化の要素という意味でもよりスムーズに受け取りができるようにしたい。

駅受け取りのサービスの中には「ネットでエキナカ」のように、弁当や菓子など基本的には(駅ナカのテナントの)自店舗で販売している商品をその店頭で受け取れるようになっている。マルチエキューブも一部店頭以外にも受け取り手段として選べる。ただ、モールの出店者の中には、マルチエキューブを受け取り場所として利用できないケースもあり、その辺は解消していきたい課題だと感じる。とはいえ、実際に誰がそこに運ぶのかということも含めて整理をしなければいけない。

リアルイベントとの連携

――駅でのリアルイベントとの連携などは進んでいるか。

寺迫:物販のイベントと連携して、イベントの店がモールにも出店してもらい、将来的にはイベント終了後も駅で商品を受け取れるなど、今は様々な可能性を模索している。例えば、駅の中での物産店やその地域の産直市みたいなものがあるが、期間が数日か長くて1週間程度。そのため、その場では購入できなかったが、後になってから欲しいとなった時にモールで買えるというシチュエーションを作りたい。モールでの紹介の仕方としては特集ページを設けたい。

――リアルでは千趣会のディズニーグッズ専門店なども開設している。

寺迫:東京駅と、グループの蒲田駅の駅ビルでオープンした。ここで、QRコードなどを出してモールに送客するような取り組みとしている。東京駅の店は(ディズニーランドの最寄り駅のある)京葉線の動線上にあるので非常に人気となっている。

マーケティングに千趣会のノウハウ

――現状、千趣会との連携に関しては。

百瀬:昨年度は(千趣会からの人事交流で)4人来ていたが、今年度はまた増えて5人になった。商品開発の面では、(鉄道車両をモチーフに、そのカラーリングなどを忠実に再現したグッズを展開するライフスタイルブランドの)「ANOTETSU(アノテツ)」もできた。鉄道ファンにとっては、カラーリングだけでどの電車か分かる様なものを日常の雑貨アイテムなどに落とし込んでいる展開をしており、人気を得ている。

もう一つ、いわゆるデータベースマーケティングをするためにどんなデータを構築して、どうやってそのデータを見て、その分析結果からどのような打ち手をつくるかというところは、千趣会のノウハウを活用しつつ、モールの施策に生かしていく。分析環境を構築していくという面で支援として大きい。

※画像、サイトURLなどをネットショップ担当者フォーラム編集部が追加している場合もあります。

※見出しはネットショップ担当者フォーラム編集部が編集している場合もあります。

「通販新聞」について

「通販新聞」は、通信販売・ネット通販業界に関連する宅配(オフィス配)をメインとしたニュース情報紙です。物品からサービス商品全般にわたる通販実施企業の最新動向をもとに、各社のマーチャンダイジング、媒体戦略、フルフィルメント動向など、成長を続ける通販・EC業界の情報をわかりやすく伝え、ビジネスのヒントを提供しています。

このコーナーでは、通販新聞編集部の協力により、毎週発行している「通販新聞」からピックアップした通販・ECのニュースや記事などをお届けしていきます。

→ 年間購読を申し込む(通販新聞のサイト)

→ 通販新聞の過去記事を読む(通販新聞のサイト)

→ 通販新聞についてもっと詳しく知りたい