千趣会は前期(2023年12月期)、カタログからデジタルシフトを加速し、コスト削減効果によって通販事業の赤字幅は約25億円縮小したが、売り上げは想定の効果を得られずに431億円にとどまった。2年前のシステムトラブルに起因する会員数の減少も尾を引いており、来期の黒字化に向けて真価が問われる。「事業ポートフォリオの多様化にスピード感をもって取り組む」と話す梶原健司社長に前期の総括と今期の重点取り組みなどを聞いた。

課題は購入会員数の減少

デジタルシフトに取り組むも、顧客分析が不足

――2023年度は厳しい1年だった。

2022年1月に発生した「ベルメゾンネット」のシステムトラブルでお客さまの信頼を損なってしまい、会員数が戻りきらないなかで前期がスタートした。カタログの制作費用が上がる一方でレスポンス率は落ちていたので、デジタルシフトに大きく舵を切った。

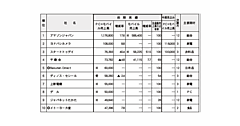

結果的に販促費用は大幅に削減できたが、カタログ発行部数を減らした分の売り上げをECチャネルで補い切れず、購入会員数は前年の200万人から163万人に減少した。デジタルシフトを急いだことで、カタログを好むお客さまにも紙媒体を削減してしまうなど、顧客分析が不十分だった。お客さま本位のおもてなしができていなかった。

――EC市場は激戦区だ。

激戦区に飛び込んだが新規会員の獲得数が想定より少なかった。PRやクリエイティブの内容を含めてベルメゾンの特徴を出し切れず、購入につながらなかったことが反省点だ。大手ECモールと比べた時のメリットも出せなかった。マーケティングコストのかけ方が課題だ。

――組織変更も行った。

昨年4月に、幅広いカテゴリーの商品を扱うベルメゾン事業を2本部制とし、それぞれに執行役員の本部長を配置した。下期からは、カタログが好きなお客さまにはしっかり届くようにするなどチューニングし直した。

今後はニーズや消費者の特徴を捉える

――前期は商品数も削減した。

粗利率の改善を目的とした商品の絞り込みを行ったが、品ぞろえの魅力や新商品の投入数も減ってしまった。ベルメゾンはオリジナル商品が売り上げの7割以上を占めていて、武器になっている。事業として効率化を図ることは大事だが、EC市場では一定規模の品ぞろえの幅がないと魅力のない売り場だと思われてしまう。販売チャネルの特性やニーズに沿った品ぞろえのあり方を追求する。

――消費者も変化している。

お客さまは企業が発信することを鵜呑みにせず情報を精査しているし、さまざまなチャネルを賢く使い分けている。企業側からすると、購入経験のあるユーザーは「会員」として認識しているが、利用者側は登録しただけで、割引クーポンやセールなどを賢く利用して買い物をするケースが主流だ。1回だけの購入者、ライトユーザーを「会員」として従来通りの費用をかけてもLTVの向上には直結しない。前期は経営資源を投入し学びとなった。

ECモールや株主企業との連携強化

――前期の成果は。

良かった点のひとつが外部ECモールでの販売で、ベルメゾンは「楽天市場」と「アマゾン」「ヤフー」「JRE MALL」に出店している。オリジナル商品を中心に売れていて、商品レビューの評価も高い。自社の会員に限定した商品開発をしているだけでは事業の成長につながらない。もっとオープンな市場で戦える商品を増やしていく必要があるし、そういう市場でもファンを作っていく。

新たな収益源創出を計画

――そのほかは。

協業・共創の取り組みでは、筆頭株主でもあるJR東日本と連携して展開しているエキナカ店舗が成長したほか、「JRE MALL」では専用の商品開発を強化して前年実績を上回った。また、オークネットとの不要品買取サービス「キマワリ」も申し込み件数が増えていて、ベルメゾンの継続利用に効果的なこともわかった。

コロナ禍でブライダル事業を切り離したこともあって、当社グループはほぼ通販一本足打法になった。本業の通販事業は今期と来期でしっかり立て直すが、同時に保育事業も含めてグループポートフォリオの多様化に取り組み、スピード感を持って第2、第3の柱を作っていく。

老舗ならではの強みを生かす

――老舗の強みを発揮したいところだ。

当社は来年、70周年という節目の年を迎える。取引先からも「過小評価しているのでは」と言われていて、信頼・安心のバリューや、長年培ってきたビジネスアセットとノウハウ、さまざまなネットワークを活用し、協業・共創を含めて新しい収益源を増やしていく。

――協業の際に重視することは。

当社は女性の支援をはじめ、事業そのものが社会貢献につながるという意識でビジネスをしている。当社の思想に共感してくれる企業と一緒に社会課題の解決をベースにした新しい取り組みをしたい。

スタートアップでも志を持って事業を展開している企業はあるので、社会貢献につながるような商品やサービスを目利きして、当社のお客さまに紹介するといったことも含めて「ベルメゾンネット」のあり方を模索していきたい。

――「キマワリ」もそうしたサービスのひとつだ。

その通りだ。カタログは質の高いお客さまが多く、「キマワリ」など環境に貢献するサービスへの関心が高い。「キマワリ」がスタートした2022年11月から2023年12月までの申し込み件数は5万件以上で、リピート率は30%と好評だ。新たに服を作ること、廃棄することを抑制して二酸化炭素や水の削減に貢献している。13か月間の二酸化炭素削減貢献量は2万1856トン、水削減貢献量は232万638キロリットルに上る。

来年に70周年を迎える会社として、しっかりと社会貢献しながらビジネスも成り立つことを確立したい。

システム改善でマーケティングスキル向上

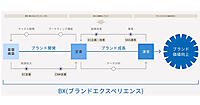

――2022年に新設した子会社の現状は。

センシュカイメイクコーは、グループの顧客データの基盤整備を担っていて、データの整備、活用はけっこうできている。一昨年のシステムトラブルでサイトパフォーマンスが落ちたが、システム面も含めて改善している。新たなお客さまとのつながりを模索した取り組みでは、「キマワリ」や、産院での顧客接点を強化した。

数字には表れていないが、外部の協業先の知見も含めてデジタルマーケティングの活用スキルが底上げできたのは大きい。また、PoC(概念実証)を通じた新規事業やサービス開発を徹底してきたことで、成功率を確認しながら施策を進めるやり方が身についた。

――課題は。

やはりデジタルマーケティングで、販促費の削減はできたがチューニングが必要だ。また、法人向けの広告事業も計画未達のため、メニューを含めて見直さないといけない。4月以降にもう一段の組織改正を行い、千趣会とメイクコーの関係性を再構築する。

――ウェルサーブについては。

ウェルサーブはJFLAホールディングスと組んで2022年10月にワインのECからスタートし、昨年には「暮らすグルメ」として取り扱い商品をグルメカテゴリー全般に広げた。現在は自社ECだけでなく、5つのECモールに出店していて、最近は特に「JRE MALL」での売り上げが好調に推移している。ベルメゾンの食カテゴリーを補完するという側面もあるが、どちらかというと外部ECモールでオリジナル商品を含め広げていきたい。

――子会社で展開する理由は。

フラワーギフトを扱う千趣会イイハナと同様に、保管や出荷面を含めて千趣会本体では難しいが、あるカテゴリーに特化することで、きめ細やかな対応ができる。サイト訪問頻度や売り上げを高めるには、アパレル以外でも接触頻度を増やす必要があり、グルメは大事なカテゴリーだ。また、最近は大きな地震が多く、水や非常食といった災害時などに役立つ商品の取り扱いも増やしたい。

顧客層に合わせた取り組みを強化

子育て層のターゲットを拡大

――子育て支援の拡大にも取り組む。

子育て領域には、当社グループの力を結集して強化する。もともと、マタニティやベビー・キッズなどの物販をしているが、もっと大きな視野で、少子化という社会課題の解決に少しでも貢献したい。子育て層は母親だけでなく、父親や祖父母なども含まれてくるのでターゲットを広げる。

当社グループは自治体、行政を通じて産院での検診や母子手帳配布の際など、出産する女性にアプローチできることや、商品をフルジャンルで展開できることが強みだ。

今後は、アパレルや既存の保育事業に加え、子どもの成長を考えた上で時短料理ができるミールキットなどの食や、妊娠期から出産後の子育て関連教室など、新米ママなどの不安を取り除けるようなサービスの紹介も含めて広げていければいい。

――シニア向けの通販については。

「大丸・松坂屋」の通販カタログを引き継いで「クラス」というシニア向けのカタログを展開してきた。2023年夏号からは「ベルメゾンクラス」にカタログ名を変え、より千趣会らしいカタログにしていく。

また、今年4月中旬には60代後半~70代女性向けのライフスタイル提案カタログ「わたしの彩り」を創刊したところだ。

――価値観や消費行動が多様化している。

当社はこれまでマスビジネスを行ってきたが、“千の趣(おもむき)”をベースに場づくりを進める。そのためにもキーワードをつかんでコミュニティを形成していく。テーマの集合体をいかに作るかが当社の生き残る道になると思う。ターゲットと切り口、コミュニティ形成がかみ合えば、あとはオリジナル商品を作ることができる。

今期は「売り場再構築」「物流拠点統廃合」ほか

――改めて今期の注力ポイントは。

今期は、一丁目一番地である商品と売り場を再構築する。商品の“使用価値の最大化”をめざしていて、愛着がわいて長く使ってもらえる商品を作るとともに、キーワードや話題性から逆算した物づくりにも注力する。また、業績が悪くなるとチャレンジングな商品が少なくなるので、R&D(編注:研究開発)を含めて別枠で挑戦しやすくする。そのうえで、外部ECモールを活用してオープンな市場で戦える商品を作っていく。

「ベルメゾンネット」の売り場は再構築する。4月の組織改正と人事で同サイトの責任者を明確にし、他者サイトと差別化でき、ユーザーに支持してもらえる売り場の構成、コンテンツ作りを、コンセプトを含めて見直す。「ベルメゾンネット」は自社ECでありながら千趣会のポータルサイト的な役割も担うため、物販やサービスの展開も含めたサイトのあり方を模索していく。

――カタログは。

カタログは効率改善を進める。従来のように約半年をかけて制作するのではなく、PDCAを回すのを本質的な構造改革として慣習を変える。直近のシーズンの状況を踏まえて費用のかけ方をチューニングしていく。

――そのほかは。

もうひとつはコスト削減の部分で、すでに発表している物流拠点の統廃合を進める。元々は売上高700億円~800億円規模のECを前提にしていて、システムの固定費や業務委託費用がかさむので、2024年~2025年にかけてダウンサイジングする。

また、今後はコールセンターや物流・フルフィルメントといったハード面では、通販各社が手を取りあって固定費などの効率化を進めるケースも出てくると思う。

※画像、サイトURLなどをネットショップ担当者フォーラム編集部が追加している場合もあります。

※見出しはネットショップ担当者フォーラム編集部が編集している場合もあります。

「通販新聞」について

「通販新聞」は、通信販売・ネット通販業界に関連する宅配(オフィス配)をメインとしたニュース情報紙です。物品からサービス商品全般にわたる通販実施企業の最新動向をもとに、各社のマーチャンダイジング、媒体戦略、フルフィルメント動向など、成長を続ける通販・EC業界の情報をわかりやすく伝え、ビジネスのヒントを提供しています。

このコーナーでは、通販新聞編集部の協力により、毎週発行している「通販新聞」からピックアップした通販・ECのニュースや記事などをお届けしていきます。

→ 年間購読を申し込む(通販新聞のサイト)

→ 通販新聞の過去記事を読む(通販新聞のサイト)

→ 通販新聞についてもっと詳しく知りたい

- この記事のキーワード