「新たな役割を見つけて生き残る店舗」は、いったいどのようなものなのか? それは、ひと言で言えば、「体験型の店舗」である。

ECサイトがこれから先、どんなに進歩しても、なかなかできないことがある。それは「リアルの体験」である。

ネット環境の向上、VR(バーチャル・リアリティ)の進歩により、近年はバーチャルながら「リアルに近い体験」を目指してさまざまな技術開発がなされている。しかし、現時点ではそれはあくまでリアルではない、バーチャルだ。

「体験型」の店舗が生き残る時代へ

たとえば、ネットで評判のカレー屋があるとする。しかし、実際にその店に行かないと、「食べるという体験」はできない。焼きたてのパンを食べられるのも、パン屋だけだ。ネットで注文できるカレーやパンは、レトルトのものや冷凍のものに限られる。いちばんおいしいできたてのものを食べることは、実際に行くことでしか体験できないのだ。

同じ「店舗」でも、飲食店は、もともと「食べる」というリアルの体験が前提となっているので、小売店と比較すると今後も生き残りやすいだろう。

もちろん、もともと競争の激しい業界なので、店舗ごとに見れば商売の厳しさは変わらないし、最近では、「お店で待ったり並んだりするのが面倒だ」というニーズもあり、実店舗や調理場から直接料理を届けてくれるUber Eatsなどのサービスも出てきている。加えて、日本を含めて先進国では人口も確実に減っていくため、実店舗の減少自体は避けられない。ただ、私たちが生きているうちに、世の中から飲食店が消えることは考えにくいだろう。

サービス業も同様だ。美容室やマッサージ、スパ、エンターテインメント施設など、そこに行かなければサービスを受けられないものは、ネットでは代替が難しい。

今後、地方や郊外のショッピングモールで残っていくのは、こうした飲食業とサービス業だけかもしれないのである。

今、岐路に立たされているのは、小売店である。小売りの店舗は、飲食・サービス業の店舗ほど、「リアルの体験」を求められていない。消費者からすればモノが届けばいいので、現状のECサイトで十分間に合う。

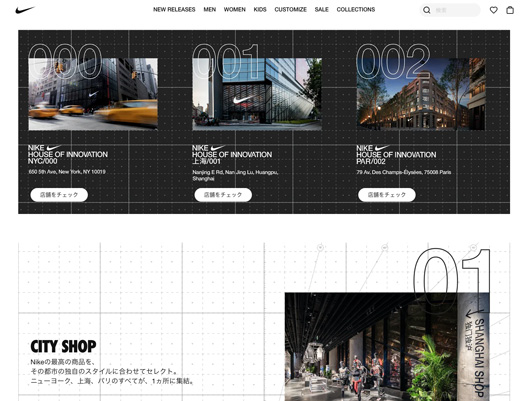

こうした流れを早くに察知し、すでに店舗展開を大幅に変えている企業もある。世界的スポーツブランドのナイキだ。

ナイキが2018年11月にニューヨーク5番街にオープンした「ナイキ ハウス オブ イノベーション000(NIKE House of Innovation 000)」は、その名の通り、革新的な店舗として話題を集めている。ここでは、ただスニーカーやウェアを販売するだけではない。そこに「体験」を取り入れているのだ。

ナイキの店舗といえば、大量のスニーカーが箱に入れられた状態で陳列された店内風景を想像する人が多いだろう。だがこのニューヨーク5番街のナイキには、そのような売り場は存在しない。スニーカーは一つひとつが美術品のように並べられており、それを見ているだけでもナイキファンには楽しい店舗体験となる。

言ってみればこの店舗は、「ショールーム」として機能しているのである。気になったスニーカーがあれば、スマートフォンアプリでバーコードやQRコードを読み取って情報を入手する。そこに店員がいなくても、アプリから試着用のスニーカーを取り寄せることもできる。

ほかにも、スニーカーの部位ごとに色をカスタマイズしたり、専門のスタッフと一対一で相談したりと、個人に合わせた「体験型サービス」を備えている。それをデジタルと融合させた形で実現しているので、ショッピング体験そのものが、新しい体験といえるだろう。

一方で、購入時の面倒なやり取りは省略されている。ナイキのアプリで決済するため、レジに並ぶ必要はないのだ。ナイキは、モノづくりだけではなく、ユーザー体験を高めるためにデジタル投資を積極的に進めるIT企業ともいえるだろう。

このように、小売りでは今後、「体験」がキーワードとなる。

「わざわざ行く価値がある」という店舗だけが生き残る時代になるのである。もちろん、このような動きに伴ってお店の形も変わっていく。商品を並べる場所がいらないので、店舗の広さが小型化することも想定される。

そうした意味では、地方にも可能性が秘められている。これだけ物流の発達した時代でも、地方の港町に行けば、「この魚が生で食べられるのはここだけ」ということがある。その地方にしかない食材やイベントがあれば、物欲よりも“体験欲”が旺盛な消費者が、わざわざ足を運ぶことも増えていくかもしれない。たとえば、自分でつかまえた魚を料理して食べたり、伝統職人が手づくりでつくったものを何カ月も待って買ったりするといったことは一層増える。

こうした動きは、ネット通販を手がける小さな小売りやメーカーにもチャンスだ。

たとえば百貨店の催事コーナーでは、「北海道物産展」などは人気コンテンツのひとつだが、こうした物産展をはじめ、都市部に小さなスペースのリアル店舗を期間限定で出店する「ポップアップストア」を活用するのだ。単にネットで全国販売するだけではなく、ときにこうしたリアルの場を用意して、実際に手に取ったり、試食できたりといった「体験」を提供する。最近は、こうしたポップアップストアの場所を提供するIT企業もあり、中小規模の企業でも比較的手軽に出店できるようになっている。

「選ぶのが面倒」な人たちはAIを信じ始めた

先にも述べた通り、消費者は、たくさんの中から商品を選ぶのが面倒になってきている。しかし、選ぶのが面倒でも、最終的にはいずれかの商品を選ばないといけない。

従来は、その判断基準が、テレビCMや新聞広告などだった。

テレビCMでよく流れているから、これにしよう。

新聞広告に載っている商品だから安心だ。

そういった判断基準で、商品を選ぶ人はとても多かった。

しかし昨今、従来型のマス広告が消費者に効かなくなっている。特に若い人たちは、広告を信用していない。何かを買うときに、無意識のうちにマス広告によって多少の影響を受けていることはあっても、昔ほど絶対的な価値基準となっていないのだ。

では、すでに選ぶことをやめた人たちは、どんな情報を頼りに、買うか買わないかの判断をしているのだろうか?

彼ら(もはや「私たち」と言ってもいいかもしれない)が信頼を寄せる情報源は2つある。“AI”と“口コミ”である。

まずは、「選ぶことをやめた人たち」が、なぜ“AI”に信頼を寄せるのかから説明しよう。

AI化が進んでも、「商品を選ぶ」というプロセスは人間に残るのではないか。そう思っている人は少なくないだろう。「機械が選ぶものは、ろくなもんじゃない」という声も依然としてあるはずだ。私たちはまだ、機械を全面的に信用しているわけではない。

しかし、実際のところ、今の時点でも「商品を選ばなくなった」という人はとても増えているのだ。

皆さんもネットで買い物をするときに、自分で検索をしたわけではないのに、「あなたにおすすめの商品」といった形で商品紹介をされたことがあるだろう。これはAIが、その人の検索履歴や閲覧履歴、購買履歴などから紐づけて、「あなたにマッチしているのはコレとコレとコレですよ」と、数多ある商品の中から絞ってレコメンド(推薦)しているわけだ。

商品の推薦をAIで行うことを開発したのはAmazonであり、その背後には独自のアルゴリズムがある。このアルゴリズムを解読できれば、他社よりも優位にマーケティングができるので、世界中のマーケティング専門家が鎬(しのぎ)を削る世界となっている。

私たちは膨大な商品ラインナップから選ぶ必要はない。機械が勝手に選んできたものを見て、「可否を判断する」だけの部分も大きいのである。これはわれわれ消費者にとっては利点が多いわけだが、販売する企業側では、AIが推薦することになると、資本力がある小売りであっても消費者に自由にマーケティングできなくなる。以前のように多額の広告費を使ってマーケティングできた時代ではなくなってきている。

機械の選別の精度に疑問を感じている人もいるかもしれないが、まともなサイトであれば、まったく興味のないものがおすすめ商品として上がってくることはあまりない。いつも同じ商品ばかりがおすすめされてうんざりしていたとしても、おすすめの情報はそのうち上書きされて「ちょうど欲しかったもの」に置き換わるだろう。

テレビCMよりも口コミを信じる消費者たち

そして、「選ぶことをやめた人たち」が信頼を寄せるもう一つの情報源が“口コミ”だ。それは自分の知り合いだったり、ネットで活躍するインフルエンサーだったりする。

あの人がいいと言っているから、きっといい商品なんだろう。

あの人が使っているものと同じものを使いたい。

インフルエンサーマーケティングがどれだけ身近になっているか、その状況については、あとの章でも述べるが、マスメディアの広告よりも、信頼している人からの口コミを信じて商品を購入することが増えているのだ。

たとえばシャンプーのテレビCMを見て、「この女優さんみたいな髪の毛になりたい!」と思って同じシャンプーを買う人は、以前ほど多くはないだろう。多くの視聴者は、その映像にCM上の演出効果がいくぶん含まれていることを最初から知っている。つまり、商品の認知にはつながっても、購買に直接的に結びついているかどうかは、なかなかわかりにくいのである。

それよりも、同じ髪の毛の悩みを持ったインフルエンサーや友人などから、「このシャンプー、私たちみたいな髪質にすごく合うから試してみなよ」と言われたほうが、今の消費者にとっては購買に結びつきやすい。

近年、YouTuberやインスタグラマーを使ったインフルエンサーマーケティングが増えているのも、テレビCMよりも高い訴求効果に期待する企業が増えているからだと考えられる。

さらに面白い動きとして、アメリカでは、ショップ店員の採用については、Instagramのフォロワーの数の多い人を採用する流れも出てきている。影響力のある店員は「プロ店員」としてますます市場価値が高まる。そして、すでにそうした店員の引き抜きも始まっている。店員は商品陳列やレジ係という時代は終わり、プロの販売を求められるのだ。

また中国では、アパレル店舗の中に、ライブ配信するためのブースがあり、販売員ではなくインフルエンサー(KOL=Key Opinion Leader)がそこを使って自由にライブ配信できるという動きも始まっている。店舗は「ライブ配信場所」に変化していくのである。

私たちがこのように、AIや口コミに頼り、自分で選ぶことをやめた理由の1つは、「面倒だから」であるが、それ以外にも理由はいくつかある。

自分の感覚だけで選んで失敗したくない。

選ぶ時間がもったいない。

みんながいいと言っているものが欲しい。

自分で選ぶことが必ずしもベストの選択ではないとわかっている人たちにとって、「自分で選ばない」ことは、もはや珍しいことではなくなっているのだ。自分が本当に好きなものや、商品知識が豊富なものに関しては、「自分で選びたい」という人でも、そこまでこだわりのない買い物であれば、手短に済ませたいだろう。

この記事は『2025年、人は「買い物」をしなくなる 次の10年を変えるデジタルシェルフの衝撃』(望月智之 著/クロスメディア・パブリッシング 刊)の一部を特別に公開しているものです。

2025年、人は「買い物」をしなくなる

次の10年を変えるデジタルシェルフの衝撃

望月智之 著

クロスメディア・パブリッシング 刊

価格 1,480円+税

デジタル先進国である米国、中国を定期的に訪れ、最前線の情報を収集している筆者が、近い未来の消費行動や求められるECのあり方を予測する。

- この記事のキーワード