新型コロナウイルスの影響により、販路拡大のためにECサイトを立ち上げる企業が増えています。山形県にある創業1821年の佐藤松兵衛商店もその1社。老舗和菓子屋「乃し梅本舗 佐藤屋(のしうめほんぽ さとうや)」はコロナ禍の2020年4月中旬に自社ECサイトを立ち上げました。

「ECサイトは商品の販売だけではなく、ブランド強化の機能を持たせていきたい」。このように話す佐藤慎太郎代表取締役社長に、ECサイト開設の経緯や運営方法、ECサイト開設前から注力していたSNS運用、ブランド強化について話を聞きました。

ECサイト開設のきっかけはフォロワーからの応援

――ECサイトを開設した経緯を聞かせていただけますか?

佐藤慎太郎氏(以下、佐藤氏):私たちは実店舗での販売以外に、全国の百貨店や食材店、飲食店などにお菓子や材料としてのお菓子の卸販売をしているのですが、3月ごろから様子がおかしくなってきまして。例年、3月は梅の花のお祭りやお彼岸、送別会などで料亭などの卸販売で多忙な時期。しかし、2020年はコロナの影響でほぼ100%キャンセルに。卸部門の売上高は2019年と比べて85%減になりました。冷凍保存できる商品ではないので在庫が積み上がってしまい……。

そのような状況で、ツイッターでフォロワーさんにSOSを出したことがECサイト開設のきっかけとなりました。「廃業を考えないといけないレベルだけど、ECサイトを始めたら買ってくれますか?」と投げかけたところ、すぐに多くのフォロワーさんから「百貨店が閉まっていて買えないから、やってほしい」と。その後3日ほどで準備してECサイトを立ち上げました。

この機会に、銘菓を改めて見直していただくべく、店頭限定ですが「巣ごもり用お菓子」みたいな感じでお得なやつをお届けしてみたいな、と。乃し梅好きさんの需要ありますかね?!

— 乃し梅本舗佐藤屋八代目 佐藤慎太郎 (@matsubei8dai) April 10, 2020

全国の百貨店さんやこだわりのスーパーさんや飲食店向けにお届けするはずだった「乃し梅と梅しぐれ」行き先を失い在庫となっております。欲しいのに買えないお客様がいらっしゃる様に、作りたくても届けられない職人がいます。今こそ #乃し梅応援団 の皆さまのお力を!https://t.co/0lW6ioVhHF

— 乃し梅本舗 佐藤屋 (@noshiumesatoya) April 18, 2020

なお、ECサイトの決済手段がクレジットカード決済の契約締結まで、週明けに届けても3~5営業日かかるってことでなんと「銀行振込み」のみという潔さ?!アイテムも一点、発送方法も一本、支払い方法も一種な便利だか不便だかわからないEC(爆)佐藤屋クオリティ!? https://t.co/XsfM9P0Cqc

— 乃し梅本舗 佐藤屋 (@noshiumesatoya) April 18, 2020

――準備期間3日は凄い速さですね!

佐藤氏:以前から「楽天市場」などのモールも含めてECサイトの開設を検討していたんです。利用料金は売り上げに対する従量課金ではなく月額制であること、足りない基本機能をアプリで補ってくれる点、今後の事業拡大などさまざまなことを踏まえ、「カラーミーショップ」でECサイトを開設しました。

実店舗を生かし、取り置きや店舗受け取りを導入

――ECサイトの運営はどのような体勢でしょうか?

佐藤氏:以前から商品パッケージのデザインなど、PCを使って業務をしていた強みを活かし、商品ページの作成や顧客対応などは私が1人で行っています。実店舗の運営や商品製造などは他の社員も含めてシフト制で運用する方が良いのですが、ECサイトは1人が運営した方がキャラクターが出やすいと考えているからです。私自身が運営することで、店頭やイベントなどでお客さまから「本人だ、いつも見てます」と声をかけていただけますし。

――ECサイトの運営は1人で行っているとのことですが、全スタッフは何名いるのでしょうか?

佐藤氏:全体で40人くらいです。生菓子などを作っている職人が10名、代表商品の「乃し梅」を専任で作る職人が5名です。あと、山形市内に5店舗ある実店舗で販売している人たちですね。

最近はお客さまが来店していないときに販売の人たちに箱詰め、ECサイトの出荷・梱包作業を手伝ってもらっています。

――ECサイトでの施策について教えていただけますか?

佐藤氏:ECサイトから商品の取り置きや店舗受け取りができるようにしているのですが、この仕組みを使えたことでお客さまが増えたんです。

これまで、限定品などは開店時間に合わせて一気に販売しました。しかし、それでは朝に来店できないお客さまは購入できなかったんです。ECサイトで取り置きや店舗受け取りでの注文を受け付けられるようにしたことで、今まで購入したくても買えなかった「見込み客」だった方が「本当のお客さま」になったのです。

また、取り置きや店舗受け取りを導入したことで、実店舗でのお客さまの来店を分散できるようになりました。ECサイトであらかじめ取り置きや店舗受け取りで注文していただければ、日中に来店できない方が仕事帰りなど夕方以降にお店に来ていただけるようになったんです。実店舗のコロナ対策にもつながりましたね。

――会社勤務ですと限定品はほとんど買うことができないので、取り置きができるのは良いですね!

佐藤氏:取り置きや店舗受け取りはSNSがあったから気づけたことなんです。お客さまから「イベントは人が集まるから並ぶのが怖い」という反応があったんです。

あらかじめ販売する個数を決めておいて、限定商品の販売URL告知をまずツイッターに投稿。商品がまだ余っていたらLINEで告知することで、商品の売れ残りを防ぐことにもつながりました。新型コロナの影響を受け資金の重要性を実感していまいた。在庫が増えていくとダメージが大きくなってしまうので、キャッシュフローという観点でもECは経営面に大きな影響をもたらしました。

――注文に関連して、ECサイト開設前はどのように注文を受け付けていたのでしょうか?

佐藤氏:全てメールか電話で注文を受けていました。そのため、ECサイトを立ち上げて便利になったのが受注と在庫管理ですね。

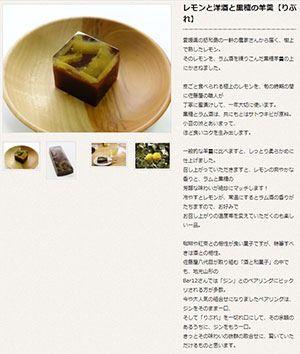

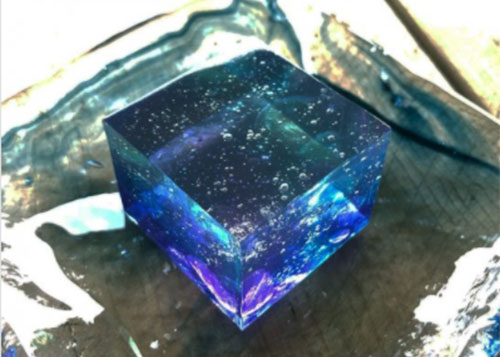

以前、「空ノムコウ」という青い寒天菓子がSNSでバズりまして、1日中電話対応に追われてしまい、発送業務が遅れてしまったことがありました。さらに、何件受注数があって、いつまでにどれだけ作らなくちゃいけないのかがわからくなってしまい……。

これ山形で買った和菓子なんだけど、ため息が出るほど美しいからみんな見て pic.twitter.com/BytlXioxZu

— あいた | Yamagata 🍒 (@yama_gata_pro) April 4, 2020

【お願い】現在「空ノムコウ」のお取り寄せをメール問い合わせいただいたお客様には、メール対応が一人な状況で間に合わず、順次お電話をさせていただき、発送日など確認をさせていただき代引での発送をいたしております。出られない際、御手数でも折り返しいただきましたら幸いです。

— 乃し梅本舗 佐藤屋 (@noshiumesatoya) April 5, 2020

ECサイトの仕組みを使うことで受注件数をしっかり確認することができましたし、件数を確認することで製造数を調整。商品ページに発送の目安を掲載でき、お客さまにとってもわかりやすくなったと思います。

――Webサイトを拝見すると、「和菓子のオーダーメイド」を行っていると書いてあったのですが、オンラインでも行っているのでしょうか?

佐藤氏:今はECサイトのお問い合わせフォームからご連絡いただいてから対応しています。今後はECサイトでもオーダーメイド商品を注文をできるようにし、注文を受けたらお客さまに詳細を確認するような方法を採り入れたいですね。

コーポレートサイトは「老舗感」、ECサイトは「ブランド強化」の側面

――ECサイトを立ち上げた理由は「売り上げを立てるため」のほか、「ブランド強化の側面もある」と伺っています。「ブランド強化」について具体的に教えてください。

佐藤氏:私はもっと「和菓子を作っている中の人」を知ってもらいたい、「佐藤屋」というブランドを知ってもらいたいと思っています。

佐藤松兵衛商店は来年、創業200年を迎えます。そのため、地元でも知っている方は多いんです。「古い」「昔からある」「老舗」みたいな……。けれども、「中の人たちはどんな感じなのか?」ということはあまり知られていません。箱は認識されているけど、中身は認識されていない。外側のハード面ではなく、中の人、もっとソフト面を出せるようにするために、いろいろなことができるのではないか、と思っていました。

そのため、「佐藤屋」の公式サイトは文章を硬い感じにしています。いわゆる「老舗感」を期待して訪問してきた人たちに対し、「在庫がヤバいっす」といった文章が書いてあると200年の歴史があるお店としては不適切。けれども、だんだん「佐藤屋」を好きになって調べていき、いざECサイトで買い物をしようとなった時、「この商品はこういう風に考えて作っています。こういう風に食べると美味しいですよ」って「中の人」が現れて説明しているような作りにしています。

箱で興味を持ったけど、ECサイトを通じて「中の人」たちがやっていることに興味を持ってもらうこと。「ブランドは箱ではなく、人が作っているんだよ」と伝えたい気持ちが強いですね。

若い人たちにも「和菓子は面白い」と知ってもらいたい

――ブランド強化とお聞きして、ECサイト開設を通じて、和菓子自体の認知を広めることも考えていらっしゃるのかなと思いました。

佐藤氏:そうですね。商品を買ってもらいたいですし、和菓子に込めた思いなども知ってもらいたいと思っています。和菓子屋っていつも同じことをしていそうなイメージがないですか? 特に老舗は。

商品紹介を頑張ってやろうとしても、すぐ買えるところにお店がないとどうしようもないですよね。ECサイトを開設することで、「新しい物がある」ということを見てもらう機会が増えるんじゃないかと思っています。

――和菓子は若い方があまり触れる機会がないイメージがあります。佐藤社長はSNSで頻繁に発信したり、青い和菓子「空ノムコウ」などパッと見て目をひく、若い方たちにも興味を持ってもらえそうな商品作りをしたり――。若い方にももっと和菓子を知っていただきたいのかな、と感じました。

佐藤氏:それは凄く思いますね。若い方たちにとって和菓子職人って何をしているかよくわからない業種だと思いますし、和菓子をどうやって楽しめば良いのかわからないと思っている方もいると感じています。

本わらび餅から流し物、餡煉りなど久々にちゃんと製造に頑張った本日は、帰宅後のPCR検査の陰性で安心もしたのか疲労がどっと(笑)早めに帰ろう〜元気に働ける事に感謝!#勤労感謝の日 pic.twitter.com/OHsEpnvPca

— 乃し梅本舗佐藤屋八代目 佐藤慎太郎 (@matsubei8dai) November 23, 2020

SNSの発信で、月に何件か「SNSで見かけたデコレーションケーキみたいな生菓子って注文できますか?」と問い合わせいただくこともあります。ECサイトを通じて生菓子を買うという体験をしたり、SNSで和菓子を目にすることで「和菓子は見た目の綺麗さと美味しさを兼ね備えている」ということを知ってもらえます。若い方にも和菓子を楽しむことや「和菓子って面白い」と思ってもらうチャンスになるはずです。

オンラインをで和菓子作り体験を実施

――和菓子のオーダーメイド以外に、和菓子作り体験を行っているのが印象的だったのですが、このような状況なので、今はお休みされているのでしょうか?

佐藤氏:Zoomを活用してオンラインで実施しました。4月以降、休校期間や夏休みを中心に3~4回ほど。全国から参加してもらいました。遠い方は九州の方もいました。

――オンラインでとのことですが、どのように実施されたのでしょうか?

佐藤氏:1回につき20人ほどに参加していただきました。スマートフォンのカメラで手元、PCのカメラで私の全体像を映します。道具や材料はあらかじめ参加者の方に送っておき、当日は作り方の説明をして、その後、Zoomのブレイクアウトルーム機能を使って2つのグループに分けて実際に作ってもらう、という流れで行いました。

カメラが2台あるので、それぞれのグループに割り当てます。どちらかのグループに対して話していることも、もう片方のカメラで音声を拾ってくれるので、もう片方のグループが何をやっているのか聞こえるんですよね。そうすることで、オフラインの時のように講師がテーブル感を移動している臨場感が出せるんです。

オンラインだと家でできるからリラックスして作業できるし、手元カメラで作業もよく見える。他の人と比べられないから、個人の満足度が高いかもしれません。

私、使っている道具はAmazonなどで販売されている物を使うんです。便利なので。参加者の方に送った道具も「プロと同じ物が使える!」と好評でしたね。

「飾らない」自然体のSNS運用

――ECサイト開設のきっかけにツイッターのお話がありました。ECサイト開設前からSNSに注力されていたのは御社の強みの1つかと思います。

佐藤氏:オンライン広告を出すより手軽だったんですよね。自分が思ったことや私たちがやっていることをさらさらっと書けるので。

今、ツイッターは店と私個人の2つ、Instagram、Facebook、LINEを運用していますが、全て運用したのはよかったかもしれないです。運営する中でそれぞれの特性を知り、自然と色分けできました。

――特に意識せず、自然と色分けされたのは凄いですね。

佐藤氏:演じてないからじゃないですか。「素でやるしかないかな」と思っているので。

――佐藤社長らしさを出したSNS運用をされているんですね。

佐藤氏:催事であれば直接お客さまに商品紹介をして、商品を介して佐藤屋のことを知ってもらえるけど、SNSでは「どうやって商品を介さないところでできるかな」ということをやっているだけなんですよ。

たとえば、自分が1000、2000人とフォローして、その中から半分くらいの人がフォローバックしてくれると考えたら、SNSを通じて目の前に500人いる状態になる。その人たちに、製造過程から見てもらえるじゃないですか? 「変なことはしていない」ということを知ってもらえる。それは凄いことだと思うし、テンションが上がりますね。

――和菓子の製造工程は普段見られないですし、どのようになっているのかわからないですが、そういったことも発信されているんですね。

佐藤氏:はい。けれど最初は価値があると思っていなかったんですよ。自分の作業風景は自分では撮影できないので発信していなかったので、フォロワーさんからは「佐藤さんはお菓子を作れないんじゃないか」って思われていたんですけど、たまたま羊羹を製造しているところを撮影したんです。そうしたら「佐藤さん、凄い上手に作るじゃん」って反応があり……。自分たちにしてみたら当たり前の風景でも、「なかなか見せる機会がないものは見たら面白い」ということもあった。新たな発見でしたね。

――ツイッターのフォロワーが多いですよね(11月19日時点で店舗に3005人、佐藤氏個人に5052人)。フォロワーからの応援の話などから、素のままで運営している佐藤社長の人柄に引かれている方もいらっしゃるんじゃないかと感じました。

佐藤氏:反応も早いからじゃないでしょうか。ECサイトで「わかりにくい部分がある」と言われたらすぐに対応して「直しました」と返す。そうしたら「もう買うしかないなぁ」と反応してくれるんです。凄くありがたい。良い人たちに恵まれているんだと思います。私がオープンにしていることで、相手も少しずつオープンになってくれるというか……。一方通行ではなく、双方向でコミュニケーションを取ることが必要なんじゃないかと思っています。

海外の人にも和菓子の面白さを知ってもらいたい

――今後取り組まれたいことはありますか?

佐藤氏:海外を考えています。1年ほど前からInstagramの投稿に英訳も載せるようにしてます。英訳は友人に依頼していたのですが、自分も少しずつ英語を学べてきました。オンラインを利用したら海外にも発信していける。日本酒とペアリングして打ち出して、「どちらも美味しいし、面白い」となってどちらのファンにもなってもらえるような取り組みをしたいですね。

――海外向けのアカウントはもうお持ちなんでしょうか?

佐藤氏:海外向けはまだですね。

コロナで駄目になってしまいましたが、本当は2020年、フランスに行く予定だったんです。山形県鶴岡市に本社がある人たちが、フランスで作った米と水を使って「WAKAZE」という日本酒を造っている酒蔵を作ったんです。その人たちと「イベントをやろう」となっていて。

まずは日本酒とチョコレートなどでペアリングして食べてもらい、「面白い」ってなったところに「実はさっき食べたもので、こういう細工もあります」と見せる。和菓子は「食事とアートを兼ね備えている」ということをフランス人に見せたい。「日本=芸者、寿司」という概念を壊したいですね。

- この記事のキーワード