EC担当者にとってAIとはどんな存在だろうか。「売上分析のためのツール」「業務効率化に役立つ」「コンテンツ作りを生成AIに任せられそう」などと期待を寄せている経営者や担当者は少なくないだろう。一方、「将来の仕事を奪いかねない存在」と感じている声もあるかもしれない。

2012年よりAIを活用したマーケティング支援を手がけるAppier(エイピア) Groupの北村伊弘氏(Senior Marketing Manager)はAIについて、「蓄積したデータを施策にいかすための担い手」だと指摘する。日常業務に忙殺されがちなEC担当者にとってAIはどう役立つのか、そのヒントを語った。

デジタル化で遅れをとった日本企業。AIがあれば巻き返せる?!

現在は「第4次AIブーム」とも言われ、メディアで「AI」の2文字を見ない日はないほどだ。北村氏は「今まさに日本企業は大きな変革のタイミングを迎えているのではないか」と語る。

一般に日本企業はビジネスのデジタル化で遅れをとってきたと言われている。要因として、デジタルに詳しい人材の不足、「どこから手を付けていいかわからない」というノウハウの不足、組織や文化の問題などが考えられるが、これをAIが変えるかもしれない。

非エンジニアがAIに触れる機会も増えており、欧米諸国からの遅れを取り戻す好機ではないか。(北村氏)

Appier Group Senior Marketing Manager 北村伊弘氏

AIの核となるのはデータだ。人の力や書類ベースでは到底管理しきれない量のデータを蓄積し、学習することによってAIは進化していく。ECやマーケティングの世界で言えば、顧客の属性情報や行動履歴が、AIの高精度化に必要なデータにあたる。となれば、マーケティング領域においてAIの導入が進むのは必然だろう。

企業が顧客データに着目し始めて20年以上

ただAIの動向とは無関係に、顧客データを蓄積・活用していくという考えは1999年頃から、メールマガジンを送るというマーケティング手法として使用されてきた。通販業界ではそれ以前に、ダイレクトマーケティングとしてカタログ通販、DM送付などで活用されてきた。

それが2010年代以降、いわゆる「ビッグデータ」の概念が浸透するにつれ、位置付けや捉え方が変わっていった。2013年頃にはCDP(カスタマーデータプラットフォーム)、2014年頃にはMA (マーケティングオートメーション) などのテクノロジーが登場。これらは顧客に関わるデータがあってこその製品であり、こうした技術の発展がマーケティングとAIの関係を近付けたと言える。

ダイレクトマーケティング、メールマーケティングに端を発する顧客データ蓄積・活用の歴史がスタートしてから数十年が経過した。ただし、データをどのように活用するかで、いまだに多くの企業が苦戦しているのもまた確かだと北村氏は指摘する。

バルク配信かMAか

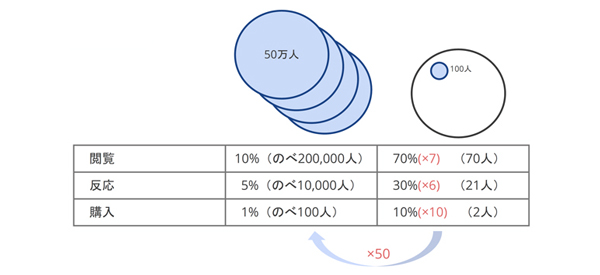

たとえば、50万人の会員を抱えるECサイトで週1回、すべての会員にメールを送ったとすると月の延べ受信者数は200万人。メールの開封率が10%だとすると20万人がメールを閲覧し、そのうち5%にあたる1万人が反応、実際に商品を購入したのはその1%にあたる100人というのが、よくあるパターンだ。こうした大規模配信は「バルク配信」と呼ばれ、定着している。

一方、顧客の属性やWebサイトの閲覧履歴などを加味して、メールの送信数を抑えながら反応率や購入率を高めようとするMAの発想。50万人全員に4回送信するのではなく、「買う可能性が高そうな顧客」を絞り込んで1回だけ送信する。その100人にだけ伝わるコンテンツを用意することにより、閲覧率70%、反応率30%、最終的な購入率10%を達成することも夢ではないだろう。

だがこの例でいうと、前者の「バルク配信」と比べて、MAの成功率は10倍だが、購入者の絶対数は2人に過ぎない。反応率や購入率では劣るバルク送信だが、購入者の絶対数は100人になるため、結果的には売上貢献度が高い、という話になってしまう。

MAで「バルク配信」並みの売り上げを確保しようとすると、購入者数が50分の1なのだから、50回分のMAのシナリオが必要になる。しかも施策は中長期的に打ち続けなければならず、担当者の負担が大きくなるのは自明だ。

「バルク配信」を維持しながらMAも並行してやっていくことになると、お客さまから見ると届くメールの数だけ増え、しかも興味のないものばかりという状況になってしまう。これでは、エンゲージメントと呼ばれるレベルの顧客関係を構築できたとは言えない。(北村氏)

施策が増えれば負担も増える

メールマーケティングの定番としては、会員登録直後に送るウェルカムメール、ショッピングカートに未決済商品が残っている場合のカゴ落ちフォロー、誕生日などに合わせたアニバーサリー施策などがある。

だが、これらだけをやり続けても効果はいずれ減少してしまう。顧客の需要をメールやLINEで喚起するためには、なんらかの方策を考え続けなければならない。しかも、新施策を実行するなら、既存施策とのバランスを考えた調整作業まで必要になってくる。

AIがもたらす効果とは? その4つのパターン

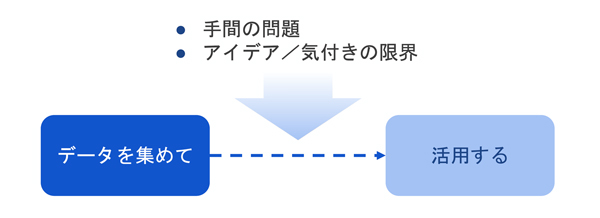

データを集めても、手間が多く、アイデアの量に限界があって使いこなせない。これがデジタルマーケティングの根本的な課題であり、それを克服するための存在がAIだというのが北村氏の主張である。

北村氏は、マーケティング現場におけるAI導入の効能として、4つのパターンを紹介した。

1.作業の効率化

以下の図はいわゆるカスタマージャーニーだ。顧客との接点を想定しながら、どのようなメディアを通じてWebサイトに誘導し、会員登録を実行してもらうか、そして最終的にどう購入につなげていくのか。方策をフローチャート状にまとめている。

ただ、実際にMAツールなどで運用するとなると、サイト訪問直後、会員登録前、決済前などの各シーン別に設定やシナリオへの落とし込み作業が発生する。もちろん設定が完了しても、有効に機能しているかの検証が欠かせないし、何より、これだけの準備をこなしても、油断すれば単純な「バルク配信」よりも効率が悪いという状況になりかねない。

AIは、こういったシナリオ作成を最小限の指示だけでほぼ自動的に実行してくれる。しかも、それまでの蓄積データに基づき、効率的なパラメータ設定が行われるケースも珍しくない。

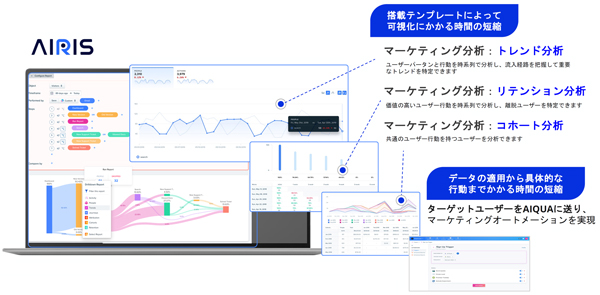

同様に、集めたデータをさまざまな軸で分析したいとき、レポートを自動で作ることもAIの得意分野だ。言うまでもなく、データの集計は非常に面倒な作業だ。「レポートを見て課題を発見することが重要なのに、レポートを作っただけで力尽きてしまう事態に陥りがち」と北村氏も漏らすように、マーケターにもたらす利益は大きい。

また、実際に送るメールの文面、オファー内容の生成も、生成AIの事例からもわかるように効果的になってきた。Appierの製品では、テーマ、文章のトーン、字数、言語(英語や中国語など計8言語から選定)などを設定するだけで、適切な文章が生成できる。

2.新たなターゲットの発見

台湾のある生命保険会社では、休眠状態になっている顧客の活性化施策をめざしていたが、ここでAIを活用した。顧客の属性や行動情報のなかからAIが最適なキーワードを見つけ出し、これをタグとして付与する。この会社では、タグの付与状況で投資志向、健康志向というように顧客をセグメント化し、再リーチに役立てているという。

多くの企業は顧客データを持っているが、それは基本属性、利用しているデバイス、Webの閲覧状況程度である場合が多い。AIはそれらの情報とリアルタイム行動情報から「このユーザーならば○○に興味があるだろう」と類推してくれるため、より広範な施策への発展が期待できる。

3.アプローチの精度の向上

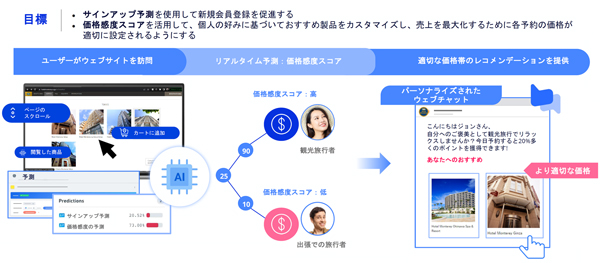

国内10都市で宿泊施設を展開するホテルモントレでは、全顧客に一律の内容のメールを送っていた体制を一新。顧客のサイト上の行動に基づいて、発信内容のパーソナライズ化を推進した。

もちろん、背後では会員データとサイト内行動データの紐付けも行った。重要なのは手間を抑えながらデータを活用すること。統合したデータをAIで分析・予測できるようにし、具体的には「価格感度スコア」を各ユーザーに付与し、管理しているという。

このスコアにより、たとえば「価格に対してシビアな客には低価格プランを案内する」「価格にこだわらない客には、別のトピックを案内する」といった運用が可能になった。

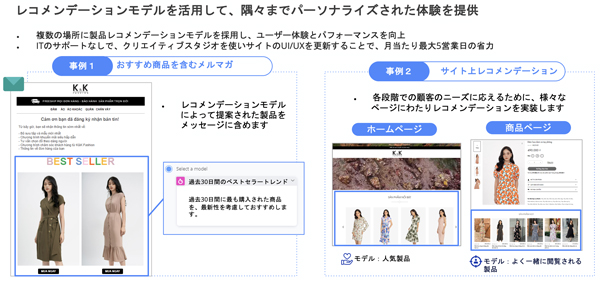

4.パーソナライズの最適化

あるベトナムのファッションブランドでは、レコメンデーションの最適化にAIを活用した。メールマガジン上のレコメンデーションと、Webサイト上のレコメンデーションは、同じように見えて実はそのロジックを変えているケースが多い。しかし、どれが本当に効果的なのかを割り出すには膨大な労力がかかる。

この事例では、異なるレコメンデーションロジックのABテストと、結果に基づいた調整をAIが自動で行った。これを人力で行うのは、メールの配信件数などを考慮すると到底現実的ではない。AIだからこそ成し得る施策だ。

AIで変わるのは企業か顧客か、それとも両方か?

Appierは2012年に台湾で設立されたAIネイティブ企業だ。各種マーケティングソリューションを AI x SaaSベースで提供するのが事業の軸であり、その製品には、ここまで紹介してきたようなAI機能が数多く組み込まれている。

「AIネイティブ」を標榜するのは、創業者で現CEOのChih-Han Yu(チハン・ユー)氏が創業前にスタンフォード大学、ハーバード大学時代に長らくAI研究に携わっていたことが大きく影響しているという。なお法人として、東証プライム市場への株式上場もすでに果たしている。

AIはまだまだ新しい技術であり、人によって捉え方はさまざまだろう。北村氏は「単純作業や人間がやるには難しい作業をサポートしてくれるのがAI」と説明する。

レポートを作ることが目的ではなく、作ったレポートを分析し、施策を編み出し、売上アップへとつなげることが目的だ。よって面倒な部分はAIに任せ、人間はすべき業務に集中する。ちまたでは「AIの普及によって人間の仕事が奪われる」ともささやかれるが、マーケターについてはAIと人間の共存が現実的ではないか、と北村氏は語る。

そして注意すべきは、AIの登場によって、顧客の行動もまた変わりうるということだ。かつてWebの登場が情報発信の在り方を変え、検索エンジンでの表示順位がECの売り上げを左右する時代となった。これはEC運営者側だけでなく、購買者側も含めて買い物の常識が変わったことを意味する。

企業もAIに対して早いうちからトライしていくことで、もし顧客の行動がAIによって変わっていっても、先読み的に対応できる可能性が高まるのではないか。(北村氏)

企業と消費者、双方の行動がAIによって根本的に変わるかもしれない。そんな未来への備えとして、今からAIの活用を真剣に考えてほしいと北村氏は呼び掛けている。