BtoB-ECサイトにより注文を受けるためには、当然のことながらシステムを構築しBtoB-ECサイトを開設しなければならない。自社の情報システム部門等で開発できればよいがそうでない場合はカート・受発注システム事業者のサービスを利用したり、開発を依頼したりする必要がある。

ここでは、主要なカート・受発注システム事業者の歴史と、各サービスの特徴についてまとめる。

第1回 Bカート

第2回 ebisumart

第3回 アラジンEC

第4回 EC-CUBE

第5回 ecbeing BtoB / ecWorks

第6回 SI Web Shopping

第7回 まとめ(今回)

主要なカート・受発注システム事業者たちのこれまでの歩み

楽天市場の開始は1997年であるが、インターネットや消費者向けのECの普及に合わせ、BtoB-ECサイトもその前後から見られるようになっており、この頃からBtoB-ECサイト用のサービスや構築パッケージは開発・提供されてきた。

1995年に創業したシステムインテグレータは1996年にはECサイト構築パッケージソフトウエア「SI Web Shopping」をリリースし、1999年に設立されたコマースニジュウイチもやはりその時からEC構築ソフトウエアの開発・販売をしてきている。両社ともカスタマイズ性を特徴にしており、C向けB向けといった区分けは特になく、顧客企業の要望に合わせて柔軟な開発を提供してきている。

また、ecbeingも1999年にはECサイト構築パッケージ 「ec-shop」(2001年にecbeingに商標変更)の販売を開始している。

このほか、基幹システムの開発をバックグラウンドに持つ企業の参入もある。企業向けに販売管理・在庫管理・生産管理パッケージソフト「アラジンオフィス」を提供してきたアイルは、アラジンオフィスと連携する受注システムの受託開発も行ってきたがニーズの高まりを受けBtoB向けパッケージを開発し、2013年からカスタマイズ型パッケージ「アラジンEC」として販売。販売管理システムとの連携を強みにしている。

ASP、SaaSの誕生

一方、時流に合わせASP/SaaS型として提供しているサービスもある。2006年ごろからクラウドという概念が普及してきた。これまでは、自社内で情報システムを保有し運用することが通常であったが、ネットワークを経由してコンピューター資源をサービスの形で提供する利用形態で、オンラインで必要な時に必要なサービスを受けられるようになってきた。ASP/SaaS型は、定期的に無料のアップデートが行われる点に強みを持つ。

流通業界を中心にBtoBに関する情報誌の出版を手掛けてきたDaiは2005年ごろからパッケージカスタマイズによりBtoB-ECサイト構築の支援をしてきたが、顧客企業の要望を受けて、2012年からSaaS型のモデルとして「Bカート」を提供開始。

また、2004年よりECサイト構築パッケージを提供してきたインターファクトリーは、2010年に「ebisumart」をSaaS型に一新して、現在に至っている。「ebisumart」はカスタマイズが可能なSaaS型モデルのため、中堅以上の企業を中心に導入が進んでいるが、今後はより大規模なBtoB-EC支援を強化すべく、パフォーマンスとデータベース制限を拡大したエンタープライズ版の「ebisumart」の提供を計画しているという。

他方で、ecbeingは2021年にパッケージの「ecbeing BtoB」より小規模な事業者向けにSaaS型の「ecWorks」の提供を開始。SaaS型のためスピーディーかつ比較的安価にBtoB-ECを始められ、事業成長に合わせてパッケージに移行できる体制を整えている。

働き方改革とコロナ禍を契機にDX化が伸展

人口減少に伴う労働力不足の解消を目的に、2019年から「働き方改革関連法」が順次施行され、各社で業務改善に向けたシステム活用とDX化が進むようになった。BtoB事業者の間でも、受発注業務における業務効率化と生産性向上を図るためにECを導入するという事例は随所で見られている。以前からもBtoB-ECに取り組む動きは徐々に増えつつあったものの、「働き方改革」はEC利用を推し進める一つのトリガーになったと言える。

「働き方改革関連法」の施行から1年も経たずして、次はコロナ禍という予期せぬ事態に陥り、今まで業務改善に後れをとっていた企業も差し迫ってDX化を推進せざるを得なくなった。

非対面営業やリモートワークが求められる状況下では、電話・FAXなどのアナログな受注業務は物理的に難しく、2020年夏からBtoB-ECサイトを構築する受発注システム事業者への引き合いは加速度的に増加。2021年は多くのカート・受発注システム事業者でBtoB-ECサイト構築案件が飛躍的に伸長し、現在もその勢いはとどまることなく拡大している。

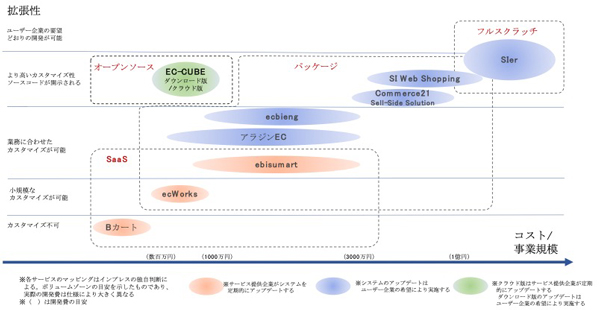

事業者の類型と代表的なサービスの特徴

BtoB-ECを導入することで、はたしてどんな業務体制を構築したいのか。その目標や、作業遂行ペースの想定が最初の段階では必要となる。それに合わせてどのようなサービス・パッケージを利用するか、どのようにシステムを開発していくか検討が必要となる。

ここでは、事業者のパターンを類型化し、代表的なサービスを紹介する。

(1-1)SaaS-カスタマイズなし

SaaS(Software as a Service)とは、アプリケーションソフトの機能をインターネット経由で顧客にサービスとして提供することである。BtoB-ECサイトに必要な標準機能が事業者側であらかじめ開発されており、ユーザー企業は毎月の利用料を支払うことでサービスの提供を受ける。

・強み

低価格かつスピーディーに導入できるメリットに加え、BtoB取引に必要な標準機能が実装されている。自社のシステムにインストールが不要なクラウド型であるため、定期的にサービス提供企業によるアップデートがある。

・弱み

カスタマイズをすることができないため、ユーザー企業の業務をサービスに合わせる必要がある。複雑な業務フローや独自の業務フローへの対応は難しい。

- 主な利用者層:年商数億円~50億円程度の中小企業

- 代表的なサービス:Bカート(Dai)

- 費用感:初期開発 8万円、ランニング 1万円~8万円/月程度

(1-2)SaaS-カスタマイズあり

SaaSとパッケージの長所を合わせたような形態。クラウド型であるため常にシステムが最新に保たれることと、パッケージ製品と同じくカスタマイズすることができるため、企業のニーズに合わせた開発ができる。

・強み

継続的なアップデートにより、すべてのユーザーが常に最新機能を利用できる。クラウド型でありながら企業ごとのカスタマイズにも対応。要望が多い機能は順次標準化しているため、導入企業はシステムを常に最新の状態に保ちつつ、改修コストを抑制できる。

・弱み

ソースコードは開示されないため、導入後の内製化はできない。

- ターゲット:中堅〜大手企業。

- 代表的なサービス:ebisumart(インターファクトリー)、ecWorks(ecbeing)

- 費用感:初期開発 200、300万円~4000万円程度、ランニング 10万~20万円/月程度

(2-1)パッケージ-カスタマイズあり

パッケージソフトとは、既成品として販売されているソフトウエア製品のことをいい、インターネット上での企業間取引に必要な機能が実装されている。加えて企業の様々な業務フローや形態に合わせられるよう柔軟にカスタマイズできるようになっており、このパッケージソフトをカスタマイズすることでBtoB-ECサイトを構築する。

・強み

パッケージをベースとしているため、導入企業はゼロから構築するよりコストを抑えられる。カスタマイズすることにより企業に最適な専用のBtoB-ECサイトを構築することができる。

・弱み

開発からある程度の期間が経過すると、システムが陳腐化する。バージョンアップや改修にあたっては費用と時間を要する。また、ソースコードは開示されないため、開発後の保守や改修は開発した企業でなければできない。

- ターゲット:中堅〜大手企業。

- 代表的な製品:アラジンEC(アイル)、ecbeing BtoB(ecbeing)、EC-ORANGE BtoB(エスキュービズム)

- 費用感:初期開発 200、300万円~4000万円程度、ランニング 10万~20万円/月程度

(2-2)パッケージ-セミスクラッチ

(2-1)のパッケージ-カスタマイズと基本は同じであるが、機能のカスタマイズだけでなくサーバーなどのインフラ選定から行うことも可能。ユーザー企業の詳細な業務に必要な機能を設計図から描くことができるため、他社サイトにない独自のサービスも提供することができる。また、開発企業からソースコードの開示を受けることも可能であるため、開発後は自社での運用や改修を行っていくことが可能。

・強み

ソースコードの開示。大規模なサイトや複雑、独自の業務フローにも対応できる。

・弱み

開発費用が高額になりがち。

- ターゲット:大手企業

- 代表的な製品:Commerce21 Sell-Side Solution(コマース21)、SI Web Shopping(システムインテグレータ)

- 費用感:初期開発 3000万~数億円程度、ランニング 10、20万円/月程度~

(3)フルスクラッチ

・概要

開発会社に依頼してゼロからすべて構築する方法。予算上の制約がなければ、完全オーダーメイドのシステムを構築することができ、ユーザー企業の独自の業務フローをすべて実現できる。

・強み

大規模なサイトや複雑、独自の業務フローにも完全に対応できる。システムをすべて自社内で内製化することや、日常的に自社でサイトの改善を図ることができる。

・弱み

費用が最も高額になる開発手法である。

- 顧客層:大手~超大手企業

- 代表的な事業者:富士通、NECなどの大手SIer

- 費用感:初期開発 数億円後半~10億円程度

(4)その他の支援事業者

ここまで、開発方法と代表的なサービスを紹介してきたが、その他のサービスおよび支援事業者も併せて紹介する。

楽楽B2B(ネットショップ支援室)

BtoB企業間EC取引向けASPカートで、卸取引をWEB化できるBtoB専用の受発注システム。AI認識のOCRでFAX注文書を電子化する注文書自動読込み機能も搭載している。複数モールの一元管理が可能な受注管理システム「アシスト店長」をはじめ、EC運営をワンストップで解決できるソリューションを提供している。

BeeTrade(アピリッツ)

パッケージ型のBtoBカート構築製品。BtoBに特化しており、様々な周辺サービスと連携しやすい設計となっている。Appiritsは、マルチデバイスに対応したECサイトの開発や画面設計、デザイン作成、スマートフォンアプリ開発、アクセス解析コンサルティング、サイト内検索ASPサービス等の提供により、顧客のECサイトの活性化や売上向上を支援する。

EC-Rider B2B(イーシー・ライダー)

BtoB(企業間取引)の通販に必要な機能を網羅し、高機能と高い拡張性を誇る通販システム。業務フローや業界特有のビジネス商慣習に合わせてシステムをカスタマイズすることも可能。オンプレミスでの契約とクラウド型の契約とがある。

EC-Next(ファーストコンサルティング)

企業間取引(BtoB向け)に特化したECサイト構築システムで、企業間取引に必要な機能を標準装備している。取引先との間で商品価格が決まっており、かつ商品の種類と数量の発注のみの管理で十分な場合には、大幅にコストを抑えたプランで利用できる。

2ndSTEP(ジェーエムエーシステムズ)

日本能率協会グループの独立系システムインテグレーター。オープンソースソフトウエアのMagentoをベースとして、独自のBtoB-EC特化型のテンプレートを実装。短期導入・成長型BtoB-EC導入サービスで、独自のテンプレートを柔軟にカスタマイズし、既存の業務フローを生かしたECシステムを構築する。

EC-ORANGE BtoB(エスキュービズム)

安定性と拡張性を併せ持ったECサイト構築パッケージ。様々なシステムと連携する自由度と柔軟性が特徴で、主に中~大規模向けのECサイトに向いている。店舗POSシステムなども手掛けており、流通全般の知識を持つ。

Adobe Commerce(Adobe)

単一のプラットフォームでBtoBとBtoCの双方に対応。取引先ごとに異なるカタログや価格表を提示するだけでなく、特定のセグメントをターゲティングしたコンテンツやプロモーションを展開するなど、BtoBでもパーソナライズした販売ができるようになっている。

(5)その他の支援企業および開発方法

そのほかにも、オープンソースを活用してWeb制作会社やシステム開発会社などと一緒に開発するようなケースも存在する。

オープンソースとは、ソフトウエアのソースコードを無償で公開し、誰もが自由に改良・再配布ができるようにしたソフトウエアのことである。技術力があれば自社でECサイトを開発することも可能で、導入費用のコストダウンを図ることができる。また、ソースコードが公開されていることから、数多くのシステム会社が構築サポートや様々な機能拡張サービスを提供しており、カスタマイズにも柔軟な対応ができる。

ECサイトを構築するためのオープンソースは、国内であれば「EC-CUBE」(3.2.3にて詳細を記載)、グローバルでは「Magento Open Source」が代表的である。「Magento Open Source」の概要は次のとおり。

Magento Open Source

PHPで構築されたオープンソースのプラットフォーム。米国Magento社が開発したため、これまでは海外での浸透率が高かったが、2018年に日本法人を持つITグローバル企業のAdobe社が買収したことにより、今後国内での利用拡大が期待される。

導入社をサポートする開発コミュニティには世界で数十万人が参加しているほか、国内外に4000以上のエクステンション(「プラグイン」や「アドオン」と同義)が存在している。標準機能にはBtoB向けの機能が搭載されていないが、開発コミュニティやエクステンションを用いて、BtoB取引に必要な機能の拡張やカスタマイズが可能。独自のECサイトをゼロから構築できる。

不可逆的な流れとして市場は今後も拡大

「働き方改革」の推進に加え、未曽有のコロナ禍を経たことで、出社や対面営業をしなくとも業務を効率的かつ円滑に進めるための環境整備は、当初想定していた期間より数年早く進んだといった声が聞かれる。BtoB事業者の間でも、DX化の一環としてECを導入する数は加速の一途をたどっている状況だ。

ましてBtoB-ECは、受注業務自体をアナログからECへと完全に載せ替えるため、一度導入すればコロナ禍の収束に関係なく、ほぼ不可逆的な流れとして今後も進んでいくと考えられる。

ここ数年は、新規でBtoB-ECを導入する企業が増加しているだけでなく、以前から何らかのシステムを用いてECを利用していたBtoB事業者が他のシステムにリプレイスする案件も増えている。

今後数年を見通しても、2024年初頭に予定されているISDN回線の終了に伴い、ISDN回線を利用してEDIを運用しているBtoB事業者はシステムの切り替えが必須となるため、BtoB-ECサイトを新たに構築する動きは勢いを増し続ける見込みだ。

これまで以上の付加価値が求められる時代に

業界・企業ごとに商慣習が異なるBtoB取引で、ECを導入する事業者の業種・業態は拡大している上、スモールスタートから大規模なリプレイスまでニーズが多様化していることから、カート・受発注システム事業者各社でも新たなサービスを開発して対象企業の幅を押し広げようとする動きが活発化している。

大規模な事業者を中心に、パッケージでBtoB-ECを構築していたecbeingは、それよりも小さい規模でスピーディーにECが構築・開始できるSaaS型の新サービスを展開。一方で、中堅以上の企業を中心にSaaS型のサービスを展開しているインターファクトリーは、より大規模なエンタープライズ向けにも対応できるサービスの開発を計画しているという。

このほか、ユーザー企業の自社独自の基幹システム・在庫管理システム等との連携が必要な場合や、独特な商慣習に合わせた設計とカスタマイズが必要な場合など、業界・企業ごとにニーズが大きく異なるため、BtoB事業者がECシステムを選定する際は、カート・受発注システム事業者の持つ知見やノウハウが重要な基準となるようだ。

選ばれるカート・受発注システム事業者としての優位性を高めるため、各業界の専門知識に精通したサポートチームの設置や、システム連携の柔軟性向上など、BtoB-ECに特化した支援施策強化に腐心している。BtoB-EC市場が拡大する中で、カート・受発注システム事業者側の競争も今後ますます激化していく様相だ。

また、これまでのBtoB-ECと言えば「業務効率化」「省力化」「経費削減」など、受注業務にかかる手間やコストをいかに縮小させるかといったキーワードに注目が集まりがちだったが、今後は「販売促進」や「マーケティング」など、売り上げにつながる要素がより重視されるようになると予測される。

取引先の特性を熟知した営業担当者がEC上で商品の提案や問い合わせの対応などができる仕組みなど、受注業務だけに終始しない様々な機能が日々拡充されており、それらの機能の活用が導入社の事業成長のカギとなる可能性は十分にあるだろう。

受注部門に限らず、様々な部門をまたいで効果を発揮する機能を拡充させていくことが、カート・受発注システム事業者には求められている。

発注側に残る課題

BtoB-ECの導入は加速している一方で、これまで積み重ねてきたアナログな業務で形成された常識を変化させることに不安を持つ企業はまだ一定数存在していることは事実だ。また、BtoB-ECの導入に舵を切った後も、カート・受発注システム事業者にEC導入の依頼さえすればすべてお任せで作ってもらえるという意識を持つ企業は多いという指摘がある。

「ECを導入する=これまでの業務をWeb化する」ということだ。まして、ECの導入は受注部門だけの問題ではなく、営業、物流、経理など様々な部門に関係してくるため、導入にあたってはまず自社の業務を整理し、Webで解決・実現したい事柄の洗い出しが必要となる。それにもかかわらず、カート・受発注システム事業者側には「BtoB-ECサイトを立ち上げたいが、費用はいくらか?」といったレベルの相談が寄せられることも決して少なくないという。

EDI経由の流通額も含めると、BtoB-ECの市場規模自体はBtoCを大きく上回るが、BtoBではEC業務を経験したプレイヤーが少ない上、クローズドでECを運用するケースも多いため、事例や情報が公に出づらい状況にある。これが、ECの導入に際する不安払拭のしづらさや、導入するためには自社がどうすべきで、自社に適したシステムをどう選定すべきかといった知識の得づらさに大きく影響していると考えられる。

各業界の知識を持つ人材の確保が課題

こうした現況を打開するため、カート・受発注システム事業者各社はBtoB-EC導入前の初級編から稼働後の上級編まで、各社のレベルに合ったセミナーを開催したり、同業種・異業種間で情報交換ができる場を設けたりするなど、ノウハウを広く行きわたらせる活動に力を入れている。

また、BtoB-EC導入後に取引先からのEC利用を促進させる取り組みにまで着手するカート・受発注システム事業者も多い。EC経由の発注に不慣れな取引先が多い場合には特別な支援プログラムを組んだり、EC開設を知らせるチラシのテンプレートを用意して効果的な配布のタイミングと方法をアドバイスしたりするなど、カート・受発注システム事業者各社は創意工夫を凝らしている。

BtoB-ECの導入があらゆる業種・業態に拡大し、受発注業務にとどまらないEC活用が進む中で、カート・受発注システム事業者側がサポート体制をさらに増強するためには、各業界の知識に長けた人材の確保がこれまで以上に重要になってくるという。

BtoB-ECの経験者や、BtoB-ECで発注していたエンドユーザーなどが各業界に精通した人材として有望だが、BtoB-ECのプレイヤー自体が少ないがために、人材の確保もそう簡単ではない状況だ。

採用や人材のスキル育成は引き続き強化しつつ、同時進行で各業界のBtoB取引支援に長けた企業と積極的に協力関係を結んでいくことが、サポートの拡充とBtoB-EC市場のさらなる発展に有効に働くと考えられている。

『BtoB-EC市場の現状と将来展望2022』

- 監修:鵜飼 智史

- 著者:鵜飼 智史/森田 秀一/朝比 美帆/インプレス総合研究所

- 発行所:株式会社インプレス

- 発売日 :2022年1月25日(火)

- 価格 :CD(PDF)+冊子版 110,000円(本体100,000円+税10%)

CD(PDF)版・電子版 99,000円(本体 90,000円+税10%) - 判型 :A4判 カラー

- ページ数 :250ページ

この記事は『BtoB-EC市場の現状と将来展望2022』の一部を編集・転載したものです。

![BtoB-EC市場の現状と販売チャネルEC化の手引き2020[今後デジタル化が進むBtoBとECがもたらす変革]](/sites/default/files/images/article/2022/report/9428-8.jpg)