日本でのサービスローンチから2025年に10周年を迎える「Amazon Pay」の責任者に新たに着任した長尾ジョナサン氏(Amazon Pay事業部 ジャパンカントリーディレクター)。アプリストアやセラーサービス事業を経験した後、アマゾンジャパンを一度離れ、そして2024年、「Amazon Pay」の責任者としてアマゾンジャパンへ戻ってきた。そんな長尾氏を編集部が取材した。インタビューから、ECビジネスに通じる「顧客志向」の考え方、「Amazon Pay」の進化の理由などが見えてきた。

デザイナー、MBA取得、そしてテック業界へ

――ユニークなキャリアをお持ちだと聞きました。経歴について教えてください。

長尾氏:米国の大学で建築を専攻し、卒業後に来日しました。まずクリエイティブデザイナーとして会社勤めをし、広告やマーケティング、コーポレートアイデンティティーなどのデザインを手がけてきました。そして、米国のテック業界に身を置いたのは2006年、Microsoftに入社してからです。その次にアマゾンジャパンへ入社してアプリストアやセラーサービス事業を経験。その後、GoogleのAndroid事業のリーダー職を経てから、再びアマゾンジャパンに戻ってきました。

――デザイナーとして活躍していた長尾氏が、なぜテック業界に興味を持ち、専念するようになったのでしょうか?

長尾氏:デザイナーとして会社勤務をしていた時期にMBAを取得しました。そのコースのプログラム最終日に、客員講師として特別授業を開いたアメリカ海軍の士官から「卒業後、あなたの人生で何に貢献しますか?」と問われたのです。しかし、そのときの私はうまく回答できませんでした。しばらく熟考した結果、「デザインでも人を楽しませることはできるけれども、もっと深い意味で社会に貢献したい」と考えるようになったのです。AmazonがQOL(クオリティオブライフ)に貢献するミッションを掲げているように、当時はテクノロジー領域の各社が人々の健康や教育などに寄与するための投資を強め始めていた頃で、私自身の社会貢献に対する熱意と重なり、テック業界で働こうと決めました。

「社会に貢献する人生を」の思いで「Amazon Pay」事業に参画

――再びAmazonに戻り、「Amazon Pay」事業に携わることになった理由を教えてください。

長尾氏:フィンテックは現在、国民や政治、経済にとってとても重要な領域であることは明らかです。なかでもAmazonは、日本の地域経済の成長に向けて投資を続ける有数の企業。日本にもっとバリューを提供しながら社会貢献できるのではないかと考え、「Amazon Pay」事業に参画することにしました。

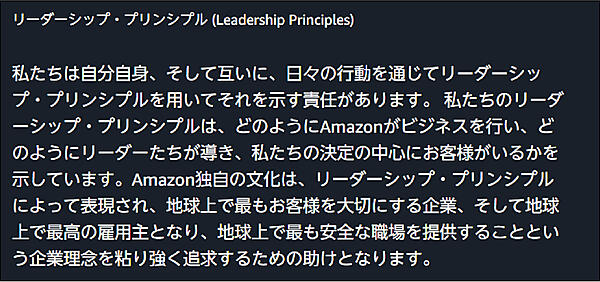

Amazonは創業時から「To Be Earth's Most Customer-Centric Company(地球上で最もお客さまを大切にする企業)」を企業理念として掲げており、常にどの判断がお客さまに喜ばれるかというお客さま目線を大切にし、ビジネスを推進しています。

「Amazon Pay」はAmazonと同じ支払いフローを提供することで購入者さまの利便性が向上し、ECビジネスを運営している販売事業者さまのビジネス成長にも寄与できることから、2015年5月に日本でサービスを開始しました。それ以来、決済サービスの視点から販売事業者さまのECビジネスの成長をサポートしてきました。

「決済」という機能で捉えると、一般的には「お金を支払う」代行のように想像されるでしょう。しかし、「Amazon Pay」は「Amazon.co.jp」での支払いと変わらない買い物体験をAmazon以外の販売事業者さまに提供し、購入者さまの利便性を向上させています。加えて、「Amazon Pay」を導入したECサイトでは購入者さまにとって慣れ親しんだ決済フローで買い物しやすい環境になるため、コンバージョン率の向上や新規顧客の獲得も期待できるなど、販売事業者さまへ「決済機能」だけではないメリットも提供しています。

サービスを開始してから約10年で、「Amazon Pay」の導入数は2万社以上、10万サイト以上に達しました。オンラインビジネスが今後も成長していくなかで、「利便性」「簡易性」「安心感」は引き続き求められる大きな要素になるでしょう。その実現に尽力しながら社会に貢献していきたいと考えています。

「Amazon Pay」進化の源泉は「リーダーシップ・プリンシプル」の考え

――「地球上で最もお客さまを大切にする企業」の理念を創業時から一貫して掲げているAmazonと、社会貢献という自身のビジョンを貫く長尾さんには、大きな共通点があるように思います。Amazonで働くことを今、どのように感じていますか?

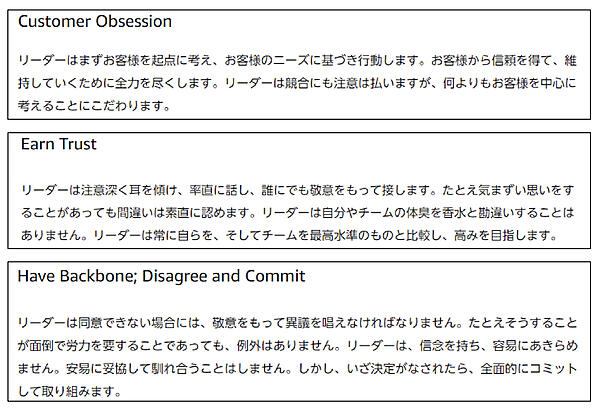

長尾氏:デザイナーだった頃もエンドユーザーのことを考えて仕事をしていました。再びAmazonに入社し、周りのスタッフや会社の姿勢にはあらためて驚かされています。Amazonではスタッフ全員が自主的に行動するために、「Leadership Principles(リーダーシップ・プリンシプル)」(Amazonの考えるリーダーシップ理論で、16の原則から構成されている)の考え方を大切にしており、それが現場に浸透しているからです。どんな業務や活動においても、これほどまでに会社の考え方が浸透しているのは、私の経験上ほかにないですね。

「Leadership Principles」の最初の項目にある“Customer Obsession(何よりもお客さまを中心に考える)”も、言葉だけではなく活動の隅々まで浸透していると感じます。

メールのやり取りも会議でも常に「Leadership Principles」の考え方が皆の根底にあり、事あるごとに「これは本当に“Earn Trust(注意深く耳を傾け、率直に話し、誰にでも敬意をもって接する。そしてチームを最高水準のものと比較し、高みをめざす)”に沿っているか?」などとディスカッションするのです。

ただ、メンバー同士で意見が異なることも当然あります。そのときは、“Have Backbone; Disagree and Commit(同意できない場合には敬意をもって異議を唱えなければならない。いざ決定がなされたら、全面的にコミットして取り組む)”の考えのもと、有効な議論をします。このカルチャーは、間違いなく私がAmazonに戻るモチベーションの1つとなりました。

全事業者が使っていないからこそ改善の余地がありチャンスがある

――「Amazon Pay」がこれまで多くの便利な機能を追加し、「決済だけではなくマーケティングツールだ」と販売事業者から声があがるようなことも、“Customer Obsession”を思う気持ちが販売事業者に届いているからだと感じます。

長尾氏:そうですね。サービスを開始した翌年の2016年には自動払い(Auto Pay)を実装し、2020年には「Amazonギフトカード」を使った決済を実現しました。続けて、2022年にはあと払い(ペイディ)を追加したほか、「Amazon.co.jp」での「今すぐ買う」と同じ機能の「Buy Now」を実装しています。こういった機能は、販売事業者さまやお客さまの声をもとに開発・追加実装してきたもので、まさに「Leadership Principles」の“Customer Obsession”を体現していると言えます。

――長尾さんは、フィンテック領域における「Amazon Pay」の現状をどのように分析し、今後にどのような期待を寄せていますか?

長尾氏:お客さまや販売事業者さまのニーズに対して、まだ完璧に対応できているわけではないと捉えています。まずは、より良いサービスエクスペリエンスや利便性を、さらに生み出していく必要があるでしょう。

「Amazon Pay」は現在、特にECでの導入・利用が普及しており、販売事業者さまと購入いただくお客さまの双方からさまざまなポイントで利便性が評価されていますが、Amazonのすべてのお客さまが「Amazon Pay」を利用している状況ではありません。ただ、それは1つのチャンスでもあります。

――「Amazon Pay」はまだまだ進化を遂げていく可能性があるということですね。

長尾氏:はい、まだまだ進化を遂げていくでしょう。ただ、「フィンテック」や「ペイメント」の世界はとても幅広いため、Amazon以外の企業がサービスを展開できる余地は十分あるのと同時に、1社だけですべての人のニーズに対応することは難しい。Amazon Pay事業部は、一番ふさわしい領域にフォーカスしていけば、これからの日本の経済や消費の発展に貢献することができるだろうと考えています。

何年先も「お客さまを中心に考え、信頼を構築していく」が私たちの不変のゴール

――多くの販売事業者が手数料の差で導入を判断する傾向がある一方で、「決済を軸としながら、マーケティングにも役立つ」という「Amazon Pay」独自の機能性が導入の決め手になっていると感じています。これまでの10年間を振り返った長尾さんの所感をお聞かせください。

長尾氏:「Amazon Pay」を導入した販売事業者さまはいろいろなベネフィットを実現しているので、マーケティングバリューは提供できているはずです。特に中小規模の企業さまからは、「Amazonブランドで信頼性を高めることができた」という声が増えています。

創業者のジェフ・ベゾスや現CEOのアンディ・ジャシーも、「Trust(信頼)がなければいけない」と口にしています。「Leadership Principles」の中身はどれも大事ですが、特に“Customer Obsession”と“Earn Trust”の考え方は欠かせません。どのようなサービスを提供するにしても、消費者とAmazonの間だけでなく、消費者と販売事業者さまの間の信頼をどう構築していくのかを前提にしなければ価値がないと「Amazon Pay」は考えてきました。この姿勢は今後も変わることはありません。

――この先の10年、どのようなビジョンを描いているかお教えください。

長尾氏:最近では生成AIが世間をにぎわせています。今後はAIがビジネスの推進速度に大きく影響していくと仮定すると、「Amazon Pay」の機能の内容、機能追加の速度が変わってくるかもしれませんね。ただ、テクノロジーの進化のスピードが加速度的に増しているので、10年後のサービスの将来像は誰も断言できないでしょう。

「Amazon Pay」にとって重要なのはこれまでと同様、購入者さまとAmazon、購入者さまと販売事業者さまの間の信頼関係の構築であり、この先もずっとそれが私たちのゴールであるということです。金融領域のサービスはパーソナルな事業なので、信頼性のないサービスに将来性はありません。イノベーションを創出するにも、信頼を保たないと土台が崩れてしまいます。ネット通販も同様のことが言えるでしょう。日本に合わせた我々の変化も大事ですが、“Customer Obsession”の考え方を守りながらサービスをより良くしていくことが、今後の成長に重要なことだと考えています。

※Amazon、Amazon Payおよび関連するすべてのロゴは、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です

- この記事のキーワード