楽天・三木谷社長が語る流通総額3兆円突破の理由と海外EC事業【2016年まとめ】

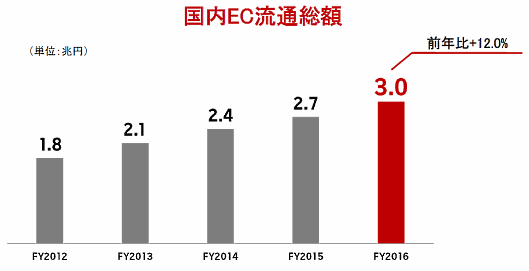

「楽天市場」など楽天の2016年(2016年1~12月)国内EC流通総額は前期比12.0%増の3兆95億円だった

2017年2月14日 9:00

「楽天市場」など楽天の2016年(2016年1~12月)国内EC流通総額は前期比12.0%増の3兆95億円だった。三木谷浩史社長の説明などから、楽天のEC事業2016年をまとめてみる。

国内ECの成長が再加速、理由は2つ

SPU施策

「国内ECは再加速。今後の利益成長に期待できる」。2月13日に開催した決算説明会でこう話した三木谷社長。

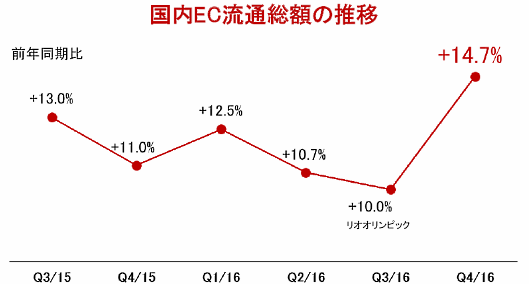

国内EC流通総額について、2016年は四半期ベースで2ケタ成長を維持し、通期での2ケタ成長を達成した(国内EC流通総額は「楽天市場」の流通総額に加え、トラベル、楽天マート、ケンコーコム、ラクマなどの流通額を合算した額)。

- 2016年10~12月期(第4四半期) 前年同期比14.7%増の8545億円

- 2016年7~9月期(第3四半期) 前年同期比10.0%増の7555億円

- 2016年4~6月期(第2四半期) 前年同期比10.7%増の7113億円

- 2016年1~3月期(第1四半期) 前年同期比12.5%増の6882億円

そのけん引役は、2016年1月スタートの「スーパーポイントアッププログラム」(SPU)。SPUは、エントリー不要でポイントを最大7倍付与するもの。

楽天カード(で4倍のポイント)、楽天モバイルなどを使うとポイント(7倍ポイント)が貯まる。他社さんと比べて安定的に行っていることがポイント。新規顧客、既存顧客の継続的な利用につながった。

楽天カード利用(楽天市場流通総額における楽天カード決済比率は2016年12月度で51.2%)はまだ伸びている。収益性は十分にとれているので、ポイント付与の内容を多少はアジャストすることはあると思うが、今後も継続していきたい。

「SPU」施策によって「楽天市場」のユーザー数・注文件数は安定的に増加。購入者数、新規・復活購入者数、注文件数ともに増加傾向にある。

ただ、ポイント原資の負担が重しとなり、国内ECの営業利益は4四半期連続で前年実績割れとなった。三木谷社長もポイント原資の負担を認めているものの、ポイント負担が一巡するため、2017年1~3月期(第1四半期)から増益に転じるとの見通しを示している。

品質向上施策

顧客満足度の向上は、どんなプロモーションよりも売り上げ増が図れるのではないか。100分の1、100分の2のデトラクター(批判者)を放置すると、少数派でもマイナスの声の方が大きくなってしまう。4万店舗の集合体である楽天市場のクオリティーを上げるには、1店舗ごとの意識が必要だ。

2016年1月の「楽天新春カンファレンス」でこう語っていた三木谷社長。2016年は品質向上に向けた取り組みが重点強化策にあげられ、2017年の決算説明会では「対顧客向け、店舗向けの品質向上を徹底的に行ったことが、結果的に効果として現れた」と語った。

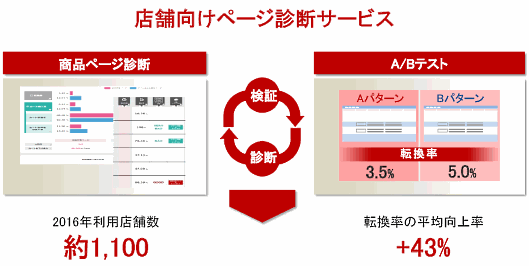

改善効果が高かったのが「楽天ページ診断サービス」。「楽天市場」の平均的な転換率やカート到達率に比べて低い数値となっている商品ページを割り出し、改善をA/Bパターンで提案するもので、2016年は約1100店舗でテスト導入した。

転換率の平均向上率は43%となり、2月初旬に「楽天市場」の全店舗で利用できるようにした。

2016年11月には「R-Karte」をリリース。過去のレビュー評価を図表化し、サイトの問題点を可視化するサービスで、2017年1月19日に機能を追加した。同一ジャンルの他店舗の平均と比較できるようにしたほか、評価点の推移をグラフ化できるようにしている。

2017年夏には評価点やレビューの内容をコンパクトにまとめて見れるようにする予定。評価点の根拠を可視化する機能も追加する。

米国事業は黒字化、急速に伸長

海外事業では、従来型のマーケットビジネスは選択と集中ということで、ドイツ、フランス、アメリカ、台湾に絞った。良い効果が出ている。海外事業もいよいよ利益が出る段階になった。

三木谷社長は海外事業が収益段階に入ったと説明。「米国の流通総額についてはこれまであまり出していなかったが」と前置きし、米国事業の流通総額などを公表した。

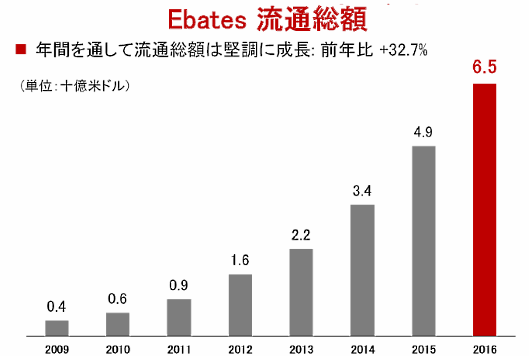

たとえば2014年に買収した、会員制オンライン・キャッシュバック・サイトを展開するEbates(イーベイツ、約1060億円で買収)。年間を通して流通総額は堅調に成長し、2016年の流通総額は65億ドルで前期比32.7%増だった。

なお、2016年の米国流通総額は140億ドル以上(日本円で1.5兆円以上)。この流通総額は、アフィリエイトなどのオンラインマーケティングのサービスを提供するU.S. Rakuten Marketingの取扱高、Ebatesの流通総額、2010年に買収したRakuten.com(旧Buy.com)の合算数値。

米国事業は2016年、EBITDA(税引前利益に、特別損益、支払利息、減価償却費を加算した値)ベースで約73億円の利益を計上した(前期比139%増)。